Informationskanäle

Multidimensionalität von Kommunikationen

Nonverbale Botschaften werden im allgemeinen auf mehreren Informationskanälen gleichzeitig gesendet und empfangen. Wir kommunizieren gleichermaßen mit Blick, Gesichtsausdruck, Haltung, Gestik, Stimmqualität, Kleidung und Distanzverhalten. Für gewöhnlich sind auch diese Botschaften untereinander und mit unseren verbalen Botschaften koordiniert. Beispielsweise können wir eine Geste durch das Signal eines anderen Kanals, etwa durch Blickkontakt, näher qualifizieren. Die verschiedenen Kommunikationskanäle werden gewöhnlich koordiniert eingesetzt. Blick, Raumverhalten, Gesten und Gesichtsausdruck unterstützen und verstärken einander.

Im folgenden werden die grundlegenden nonverbalen Informationskanäle näher beschrieben. Weiterhin geht es darum, individuelle Unterschiede anzusprechen hinsichtlich der Art und Weise, wie Menschen ihre emotionalen Regungen und Stimmungen durch ihr nonverbales Verhalten zum Ausdruck bringen: Dies wird als emotionale Ausdrucksfähigkeit bezeichnet. Die grundlegende Frage der nonverbalen Kommunikation ist die:

- Auf welche Weise drücken Menschen ihre Gefühle und Stimmungen in ihrem Verhalten aus?

- Welche nonverbalen Verhaltensformen verwenden sie?

Informationen über unsere inneren Zustände werden im wesentlichen über fünf Informationskanäle zum Ausdruck gebracht: Gesichtsausdruck, Augenkontakt, Körperbewegungen, Körperhaltungen, Berührungen.

Unsere Gesichter sind Masken, die uns die Natur verlieh, damit wir unseren Charakter dahinter verbergen.

Oscar Wilde

Gesichtsausdruck

Eine weitere wichtige Frage ist, ob die verschiedenen Gesichtsausdrücke tatsächlich auch die zugrundeliegenden Emotionen zum Ausdruck bringen. So gab man Versuchspersonen die Aufgabe, in sehr unterschiedlicher Weise die Gesichtszüge zu verziehen: z.B. die Stirn zu runzeln. Indem sie die Gesichtszüge nach Vorgabe veränderten, wurden die einhergehenden physiologischen Reaktionen (wie Herzschlag, Atmungsfrequenz usw.) aufgezeichnet. Außerdem berichteten die Personen darüber, welche emotionalen Erfahrungen sie dabei machten, was ihnen durch den Kopf ging.

Es zeigte sich, dass die so initiierten Veränderungen der Gesichtszüge mit charakteristischen physiologischen Veränderungen einhergingen. Der Gesichtsausdruck von Angst beispielsweise war begleitet von höherer Herzschlagfrequenz und kürzeren Atmungssequenzen. Außerdem - und dies war das Kernergebnis -, je deutlicher die Bewegungen der Gesichtszüge mit spezifischen Emotionen verbunden waren, um so deutlicher berichteten die Personen entsprechende Emotionen (Levenson 1992).

Gesichtszüge sollen sich übrigens auch auf die Intelligenzleistung

auswirken: Machen Sie mit einem Partner ein Experiment: Schauen Sie

einmal so richtig gelangweilt, lassen den Unterkiefer hängen - atmen Sie

dabei durch die Nase, sonst gähnen Sie. Lassen Sie sich nun in diesem

Zustand von Ihrem Partner eine nicht zu leichte Rechenaufgabe stellen,

z.B. wieviel ist 13 mal 25? Sie werden überrascht sein, wie schwer es

fällt, mit diesem Gesichtsausdruck zu denken. Oder versuchen Sie es

umgekehrt mit einem Partner, dem Sie vorher nicht sagen, worum es geht

und stellen Sie die Rechenaufgabe...

Quelle: http://www.methode.de/pm/um/pmum9.htm (05-11-07)

Charles Darwin stellte 1872 in «The Expression of Emotions in Man and Animals» fest, dass Menschen ganz unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Rasse die gleichen Gemütsverfassungen auf erstaunlich gleichförmige Art und Weise ausdrückten. Er vermutete deshalb, Gesichtsausdrücke seien universell und zeugten von der Einheit der Menschheit.

Gibt es also auch so etwas wie eine Universalität von Gesichtsausdrücken? Angenommen, man reist in ferne Regionen der Erde und gelangt zu einem Volk, das bislang mit der westlichen Kultur kaum in Berührung gekommen ist. Würden deren Gesichtsausdrücke denen ähneln, die wir aus unserem Miteinander kennen? Würden die Menschen gleichermaßen lachen oder lächeln, wenn sie Dinge erleben, die sie glücklich machen. Würden sie eine uns vertraute Mine der Ärgerlichkeit zeigen, wenn sie Dinge erfahren und erleben, die sie verärgern? Die bisherigen Forschungsergebnisse bestätigen diese Frage im wesentlichen. D.h. die uns bekannten Basis-Emotionen und ihre korrespondieren nonverbalen Ausdrucksformen finden sich so gut wie in allen menschlichen Kulturen. Menschen unterschiedlichster Kultur und Region zeigen sehr ähnliche Gesichtsausdrücke für Situationen, die ähnliche Gefühlsreaktionen hervorrufen.

Paul Ekman erzählte den Ureinwohnern in Papua Neuguinea Geschichten und bat sie danach, eines von drei Bildern auszuwählen, das der Handlung am besten entspräche, z.B. wenn sie ein totes Tier finden, das bereits seit mehreren Tagen in der Sonne lag oder wenn ein Freund sie besucht. Die gefundenen und fotografisch festgehaltenen Gesichtsausdrücke ähneln denen sehr stark, die wir selber in entsprechenden Situationen zeigen. Ergebnisse dieser Art wurden in vielen weiteren Untersuchungen im wesentlichen bestätigt. Sie legen die Annahme nahe, dass Menschen sehr unterschiedlicher regionaler oder kultureller Herkunft sehr ähnliche Gesichtsausdrücke zeigen.

Dennoch sind diese Gesichtsausdrücke keineswegs ganz identisch. Jede Kultur hat ihre eigene Darstellungsregeln. Beispielsweise gilt es in vielen asiatischen Ländern als rüde und unangemessen, jemandem direkt zu widersprechen oder für seine Handlungen seine Missbilligung auszudrücken. In den westlichen Ländern sind offene Missbilligung und Widersprechen durchaus üblich und gelten keineswegs als prinzipiell unangemessen. Soweit allerdings solche Darstellungsregeln nicht greifen und den nonverbalen Ausdruck modifizieren, ist die Verbindung zwischen spezifischen Emotionen und Gesichtsausdruck doch recht universal. Das gleiche läßt sich auch in bezug auf das Erkennen und Deuten solcher Gesichtsausdrücke sagen. Auch sie finden sich universal. Wenn man Personen, die in sehr unterschiedlichen Regionen dieser Erde leben, Fotos mit Menschen sehr unterschiedlicher Gesichtsausdrücke vorlegt, die Angst, Furcht, Glück, Trauer, Überraschung und Abscheu zum Ausdruck bringen, können sie recht gut die zugrundeliegenden Emotionen erkennen und beschreiben. Beispielsweise ein Stirnrunzeln wird durchgängig als Zeichen von Ärger wahrgenommen und erkannt.

Viele Gesichtsausdrücke gelten zwar als universell. d. h., sie sind überall auf der Welt unabhängig von der jeweiligen Kultur gleich, dennoch gibt es manche indigene Gruppen wie etwa die Tobriander (Papua-Neuguinea), die in einem ängstlichen Gesicht ein drohendes erkennen. Nach Crivelli & Fridlund (2018) finden sich in vielen kulturellen Gruppen abseits der westlichen Normgesellschaften abweichende Vorstellung von inneren Gefühlen und ihrem sichtbaren Ausdruck, wobei sie vermuten, dass Kultur und Soziales dabei eine wichtigere Rolle spielen. Sie schlagen ein alternatives Modell vor, wonach Gesichtsausdrücke nicht einfach das Vokabular der inneren Zustände sind, sondern vielmehr ein kommunikatives Werkzeug darstellen, um das Verhalten des Gegenübers zu beeinflussen. Dies lernen Babys schon sehr früh, sodass sie deswegen auch spontan Lächeln, wenn sie Kontakt aufnehmen. Die Mimik verfolgt nach diesem Ansatz vor allem einen sozialen Zweck, wobei es unbedeutend ist, welche konkreten Gefühle dahinter stecken. Bei diesem Ansatz gibt es auch kein falsches Lächeln, denn häufig schauen Menschen auch freundlich, ohne es tatsächlich zu sein, d. h., sie verfolgen damit einfach bestimmte kommunikative Absichten. Als Beweis mag dafür gelten, dass Gefühlausdrücke in Gesellschaft viel ausgeprägter sind als wenn Menschen alleine sind, da sie eben einen sozialen Zweck erfüllen, der in dieser Situation fehlt. Zugespitzt formuliert, bildet die Mimik eine Kampfzone zwischen dem inneren authentischen Selbst und der äußeren Darstellung des Selbst.

Quelle: Jack, Garrod, Yu, Caldara, & Schyns (2012)

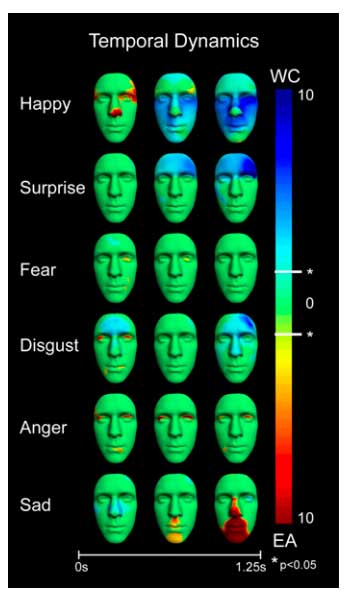

Eine Überprüfung der Hypothese, dass es universell gültige Emotionen

und dafür typische Gesichtsausdrücke, durch Jack, Garrod, Yu, Caldara

& Schyns (2012) läßt Zweifel an der Universalität

aufkommen. Die Wissenschaftler generierten aus dem möglichen

Zusammenspiel der Gesichtsmuskeln mit einem Computerprogramm 180

Gesichtsausdrücke von asiatisch und westlich aussehenden Menschen. In

einem Test erhielten 15 Asiaten und 15 Europäer jeweils 4 800 solcher

Animationen gezeigt, die sie entweder keiner Kategorie oder den sechs

universellen Emotionen zuordnen sollten. Zusätzlich erhob man die

Intensität der dargestellten Gefühle, wobei nicht die Reaktion auf

standardisierte Fotos wie bei Ekman interessierte, sondern wie sich die

Probanden auf Grund ihrer Erfahrungen Gesichtsausdrücke vorstellen, die

mit starken Gefühlen einhergehen. Bei den Europäern stimmte die

Gruppierung der Abbildungen ziemlich genau mit Ekmans sechs Fotos

überein, aber die Asiaten erkannten anhand der vom Computer simulierten

Gesichter nur Freude und Traurigkeit eindeutig. Überraschung, Furcht,

Ekel und Wut dagegen waren nicht eindeutig zuzuordnen. Möglicherweise

spielen andere Emotionen wie Schuld, Scham und Stolz in asiatischen

Kulturen für das Minenspiel eine ähnlich wichtige Rolle wie die sechs

universellen Emotionen. Außerdem achten Asiaten eher auf die Augen als

auf den Mund, denn die Bewegung der Augenregion lässt sich weniger gut

kontrollieren und verrät daher oft auch denjenigen, der seine Gefühle

gar nicht zeigen will. Westliche Probanden schauen eher auf andere Teile

des Gesichts.

Psychologen haben bei Feldversuchen in französischen Bars die Wirkung von Make-up und rot geschminkten Lippen untersucht und nachgewiesen, dass die männlichen Gäste von Bars und Restaurants mehr Trinkgeld geben, wenn die Bedienung geschminkt ist. In ihrer weiteren Studie untersuchte man, ob geschminkte Lippen die Chancen von Frauen steigern, von Männern angesprochen zu werden. Dazu stellten die Forscher aus jeweils zwei jungen Frauen bestehende Teams zusammen, die gemeinsam eine von vier Bars aufsuchen und sich an einen Tisch in der Nähe der Bar setzten und sich unterhielten. Hatten die Frauen roten Lippenstift aufgetragen, dauerte es knapp zwanzig Minuten, bis sie vom ersten Mann angesprochen wurden, während ohne Lippenstift im Schnitt rund 27 Minuten bis zum ersten Kontakt verstrichen, wobei die Zahl der Kontakte war mit rotem Lippenstift um rund 50 Prozent höher lag. Auch bei Lippenstift in Pink oder Braun war die durchschnittliche Zeit bis zum ersten Kontakt noch immer deutlich kürzer und die Gesamtzahl der Kontakte immer noch höher als ohne Lippenstift. Man vermutet dahinter Mechanismen der Evolution,, wobei die Farbe Rot Frauen zu besonders attraktiven potenziellen Partnerinnen, da sie in Zusammenhang mit einem weiblichen Gesicht als Zeichen von Gesundheit und sexueller Aktivität gewertet werden.

Bei einer ersten Begegnung schließt man unter anderem aus dem Erscheinungsbild des Gesichtes eines Menschen auf dessen Vertrauenswürdigkeit und Charakter, wobei das Gehirn nur den Bruchteil einer Sekunde benötigt, um ein Urteil zu fällen. Um nachzuweisen, wie Merkmale der Haut wie Hautrötungen oder Pickel die persönliche Wirkung verändern, bearbeiteten Tsankova & Kappas (2015) Fotos von menschlichen Gesichtern und entfernten alle Muttermale, Unreinheiten und auch sonstige Schönheitsfehler der Haut. Den Probanden legte man die Gesichter dann entweder in ihrer natürlichen Erscheinung oder in der makellosen Version vor, wobei die Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Attraktivität und Gesundheit der abgebildeten Personen zu bewerten war. Es zeigte sich, dass das Hautbild tatsächlich einen wichtigen Einfluss auf den ersten Eindruck hatte, denn glatte Haut ließ die betrachteten Menschen nicht nur gesünder und attraktiver wirken, sondern auch glaubwürdiger und kompetenter. Man vermutet, dass es dabei einen direkten und einen indirekten Effekt gibt, denn einerseits wirkt glatte Haut gesünder als unreine, andererseits suggeriert sie aber auch Reife und Sachverstand, da im Umkehrschluss unreine Haut häufig mit Unreife etwa durch Akne in der Pubertät und mit Armut etwa durch das Unvermögen, sich gute Hautpflegeprodukte zu leisten, verknüpft wird. Nach Ansicht der Wissenschaftler ist es daher wichtig, sich bewusst zu machen, wie an und für sich irrelevante Merkmale die Einschätzungen anderer Menschen beeinflussen können.

Mayer et al. (2017) haben in einer Untersuchung festgestellt, dass mollige Gesichter bei Frauen dominant wirken, hagere hingegen unterwürfig, sodass offenbar die Einschätzung der Persönlichkeit eines Menschen vom Körperfett abhängt. Mit Hilfe mathematischer Modelle erzeugte man künstliche Gesichter, bei denen jeweils nur ein Merkmal geändert und seine soziale Wirkung erforscht werden konnte. Ausgehend von einem Durchschnittsgesicht mit 23 Prozent Körperfettanteil wurden Abstufungen nach oben und unten errechnet, visualisiert und 275 Probanden unterschiedlichen Alters zur Einschätzung präsentiert. Egal ob jung oder alt, die Versuchspersonen nahmen die Gesichter als umso dominanter und maskuliner war, je höher der simulierte Körperfettanteil der Morphs war, während knochige eher ein Merkmal unterwürfiger Menschen waren. Als am attraktivsten bezeichneten die Probanden Gesichtszüge mit mittelmässigen Anteilen von Körperfett. In Gesichtern spiegeln sich demnach Eigenschaften wie Körperkraft und Grösse, Hormonmengen und Körperfettanteil.

Literatur

Crivelli, C. & Fridlund, J. (2018). Facial Displays Are Tools for Social Influence. Trends in Cognitive Sciences, 22, 388-399.

Jack, R.E., Caldara, R. & Schyns, P.G. (2011). Internal Representations Reveal Cultural Diversity in Expectations of Facial Expressions of Emotion Journal of Experimental Psychology, 14, 19-25.

Jack, R.E., Garrod, O.G.B., Yu, H., Caldara, R., & Schyns,

P.G. (2012). Facial Expressions of Emotion are not Culturally Universal.

WWW: http://www.psy.gla.ac.uk/docs/download.php?type=PUBLS&id=2075 (12-04-03)

Mayer,C., Windhager, S., Schaefer, K., Mitteroecker, P. (2017). BMI and WHRAre Reflected in Female Facial Shapeand Texture: A GeometricM orphometric Image Analysis. PLoSONE 12, doi:10.1371/journal.pone.0169336.

Tsankova, E. & Kappas, A. (2015). Facial skin smoothness as an indicator of perceived trustworthiness and related traits [Abstract]. Perception, doi: 10.1177/0301006615616748

http://www.farbimpulse.de/Rot-macht-schoen.lippenstift.0.html (12-06-14)

http://science.orf.at/stories/2912234/ (18-05-12)

Berühren

Es kommt in der Interaktion zwischen Menschen immer wieder vor, dass sich die betreffenden Personen in irgendeiner Form berühren: zufällig, absichtlich und in sehr unterschiedlicher Form. Welchen Stellenwert und emotionale Bedeutung eine solche Berührung hat, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Eine solche Berührung kann von dem Berührten als angenehm, als beruhigend, als erotisierend, aber auch als aufdringlich, abstoßend, bedrohlich empfunden werden je nach Beziehung, Situation, Kontext usw. Erstens hängt es davon ab, von wem man berührt wird, ob es ein Freund, ein Partner, ein Geschwister, ein Elternteil, ein Fremder, ein sozial Geächteter ist usw. Zweitens hängst es ab von der Art des Körperkontaktes: Ist er kurz oder lang, sanft oder hart oder grob. Drittens spielt es eine Rolle, welcher Körperbereich berührt wird: Die einzelnen Körperzonen markieren unterschiedliche Grade der Intimität. Beispielsweise Hand und Schulter gelten als weniger intim als Gesicht und Bauch. Viertens ist der Kontext von Belang: Ist es ein Familienrahmen, ein Autogeschäft oder eine Arztpraxis. Je nachdem kann Berührung somit sehr unterschiedliches bedeuten: Zuneigung, sexuelles Interesse, Herrschaft, Macht, Überlegenheit, Unterlegenheit, Fürsorge, Pflege, Aggression, Zärtlichkeit, Liebe.

Im Alltag kann man beobachten, dass die Bedeutung und die Reaktion auf Berühren immer von beiden Seiten abhängt: was auf der einen und was auf der anderen Seite empfunden und erlebt wird. Wenn sich dies nicht deckt, kann es zu erheblichen Irritationen führen. Hat etwa die eine Seite ein Fürsorgemotiv und sucht deshalb die Berührung, wird dieses Fürsorgeverhalten jedoch von der berührten Person abgelehnt, kommt es oft zu einer schroffen Zurückweisung. D.h. darüber sind dann beide irritiert bzw. reagieren mit Verwirrung, womöglich auch mit Ungehaltensein. Wird jemand fürsorglich gestreichelt, der aber dieses Fürsorgeverhalten gar nicht annehmen möchte, empfindet dieser, dass der vermeintlich fürsorglich Agierende die Situation und die Person nicht richtig wahrgenommen bzw. nicht hinreichend akzeptiert hat. Dies drückt auch fehlende Empathie oder fehlende Bereitschaft oder Fähigkeit der Empathie entsprechend zu handeln aus. In den westlichen Ländern hat sich die taktile Kommunikation unter Erwachsenen in den letzten Jahren stark gewandelt, wobei das Berühren von Freunden und Bekannten, Umarmen und Küssen auf Wange oder Mund sich schon weitgehend durchgesetzt haben.

Die Kunst des Umarmens

David Schnarch studierte viele Formen des körperlichen Nahkontakts und berichtet in seinem Buch "Die Psychologie sexueller Leidenschaft", dass die Sprache der Umarmung erstaunlich vielgestaltig ist. Er stellte fest, dass sich Menschen häufig falsch umarmen. So ist etwa die Umarmung in der Vorbeugehaltung, bei der Wangen und Schultern sich berühren - sie macht sich steif, er zieht den Bauchein - eine Formalie beider, da beide nichts spüren wollen, was eine Art aseptische Lösung dafür darstellt, wenn zwei nicht miteinander schwingen wollen. Ist man bei der Umarmung verspannt, verstimmt oder mit seinen Gedanken abwesend, ist eine Umarmung eher schädlich, da Emotionen dann nur vorgetäuscht werden. Es zeigt sich an der Form der Umarmung, dass viele Paare unmerklich voneinander abgerückt sind und es nicht einmal merken. Schnarch empfiehlt das sogenannte A in der Umarmung, bei der sich beide auf Unterarmlänge gegenüber stehen, sich zueinander beugen, dabei ein A bilden und zugleich einander abstützen, wobei beide fest auf ihren Beinen stehen sollten, die das Körpergewicht tragen. Das Wesen der Umarmung ist nach Ansicht von Schnarch, dass jeder den Körper des anderen spürt, wobei man lieber abbrechen soll, wenn sich Unbehagen einstellt. Eine gute Umarmung entlastet den Körper, lockert und öffnet ihn.

In traditionellen Kulturen ist der Körperkontakt und somit die taktile haptische Kommunikation zwischen Säugling und Betreuungsperson intensiver als in Industriestaaten, d.h., die Stimulation der emotionalen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten ist dadurch höher. Dieser intensivere Kontakt bewirkt ein gesteigertes Wohlbefinden bei Kind und Betreuer, was Erickson als "Urvertrauen" bezeichnet, das dem Kind ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt.

Einen wichtigen Aspekt liefert die soziale Haar- und Hautpflege, besonders in den Ländern der Dritten Welt. Das Entfernen von Läusen beispielsweise ist Teil eines spezifischen Motivations- und Erlebniskomplexes. Dorothea Strecke (1991) hat bei Affen nachgewiesen, dass im Gehirn produzierte Beta-Endorphine ganz wesentlich zur Steuerung der sozialen Hautpflege beitragen, außerdem bei Schmerzen freigesetzt werden und Teil des körpereigenen Belohnungssystems sind. Beim gelausten Tier kommt es zu einer Senkung von Herzfrequenz und Blutdruck, also einer psychophysischen Entspannung. Strecke konnte außerem nachweisen, dass eine leichte Rückenmassage bei Patienten einer Intensivstation ebenfalls einen entspannenden, beruhigenden Effekt hatte.

Körpersprache, Stimmungen und Erinnerungen

Aktuelle Stimmungen und Gefühle werden sehr oft in unserer Körperhaltung, unserer Körperbewegung zum Ausdruck gebracht. Wir reden hier von Körpersprache. Eine Vielzahl von Bewegungen, vor allem Bewegungen einzelner Körperteile im Verhältnis zu anderen Körperteilen (sich berühren, sich kratzen) spiegeln emotionale Erregung wider. Je höher die Frequenz eines solchen Verhaltens desto größer die Erregung, die psychische Anspannung. Größere Körperbewegungen, die den ganzen Körper einschließen, können gleichermaßen informativ sein. Beobachtungen des klassischen Balletts ergaben zwei Gruppen von Charakteren: einer mit einer bedrohlichen und beängstigenden Rolle (z.B. Macbeth) und einer mit einer warmen und sympathischen Rolle (z.B. Romeo und Julia).

Bedrohliche und beängstigende Charaktere zeigen mehr diagonale und eckige Bewegungen, während warme und sympathische Charaktere mehr runde Bewegungen aufweisen. Beobachtungen dieser Art machen deutlich, dass Ganzkörperbewegungen wichtige Informationen über den emotionalen Zustand des Handelnden liefern können. Eine besondere Kategorie stellen die sog. Embleme dar: kulturspezifische Bewegungen mit sehr definierter Bedeutung. Beispielsweise bedeutet Hochhalten der Hand in Verbindung mit einem Aufrichten des Daumens als Zeichen für O.K.. Ein anderes Beispiel: Wenn man mit Zeigefinger und Daumen die Nase runterfährt, wird das als Zeichen von Abscheu und Ablehnung gewertet. Jeder Kulturkreis verfügt über eine Vielfalt solcher Embleme, die sich sehr stark von Kultur zu Kultur unterscheiden können.

Frühere Forschungsergebnisse zeigten auch, dass Körpersprache und Gesichtsausdruck vom Gehirn ähnlich verarbeitet werden wie Sprache, dass also Sprache mit vielen menschlichen Aktivitäten eng verflochten ist. Nun zeigte man in einer Untersuchung (Kristian Tylén et al., Universitäten in Odense, Aarhus und Højbjergden) ProbandInnen Bilder von Gegenständen in zwei verschiedenen Kontexten: Einmal waren sie so arrangiert, dass sie eine symbolische Bedeutung (z.B. ein auf einer Türschwelle abgelegter Blumenstrauß) bekamen, und einmal waren sie in einem vertrauten Umfeld zu sehen (z.B. blühende Blumen in einem Garten). Während sich die Probanden die Bilder ansahen, beobachtete man ihre Gehirnaktivität mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie. Auf den symbolischen Kontext reagierten Hirnregionen wie der Gyrus fusiformis, der auch fürs Lesen zuständig ist, und der an der Entschlüsselung von Sprachbedeutung beteiligte untere frontale Cortex messbar stärker als auf die natürliche Umgebung. Auch Kunstinstallationen, die an ungewöhnlichen Orten platziert waren, riefen eine Aktivität hervor, die sonst vor allem mit Sprache in Verbindung gebracht wird - und zwar vor allem in den Arealen, in denen ungewöhnliche Metaphern verarbeitet werden.

Aus Studien ist bekannt, dass Menschen sich eher an positive Ereignisse erinnern, wenn sie lächeln und eine aufrechte Sitzposition einnehmen, während sie mehr zu negativen Erinnerungen neigen, wenn sie ihre Mundwinkel hängen lassen und die Schultern hängen lassen. Casasanto & Dijkstra (2010) untersuchten nun die Hypothese, ob positive oder negative Gefühle auch in direktem Zusammenhang mit alltäglichen Aktivitäten stehen, die mit einer räumlichen Aufwärtsbewegung verbunden sind. Bekanntlich werden in der Umgangssprache emotional belegte Ereignisse häufig mit Worten wiedergegeben, die auch eine räumliche Orientierung beschreiben, etwa "am Boden liegen" oder "auf dem Höhepunkt sein". ProbandInnen mussten im Takt eines Metronoms mit beiden Händen Glasmurmeln in hoch oder niedrig angebrachte Ablagen legen, während sie von einem positiven Erlebnis sprechen sollten. Dabei kam die Erinnerung an ein positives Ereignis deutlich schneller, wenn die Probanden die Kugeln in die obere Ablage legten, während sie bei Abwärtsbewegungen länger für die Erinnerung benötigten. Für den Bericht von negativen Erlebnisse war das hypothesengemäß umgekehrt. In einem weiteren Experiment stellten die Forscher neutrale Erzählaufforderungen, wobei sich ebenfalls die Hypothese bestätigte, dass jene Teilnehmer, die Abwärtsbewegungen ausführten, deutlich häufiger von negativen Erinnerungen berichteten, während sie bei Aufwärtsbewegungen eher positive Erlebnisse erinnerten.

Literatur

Casasanto, D. & Dijkstra, K. (2010). Motor Action and Emotional Memory. Cognition, 115, 179-185.

Michalak, J., Chatinyan, A. , Chourib, H. & Teismann, T. (2018). The impact of upward vs. downward movement patterns on memory characteristics of depressed individuals. Psychopathology, 51, 326-334.

WWW: http://www.casasanto.com/Site/papers/Casasanto&Dijkstra_Cognition.pdf (10-03-02)

New Scientist 11. Oktober, S. 16.

7%-38%-55%-Regel

Dieses Untersuchungsergebnis an nur 20 Probanden ist wissenschaftlich daher nicht unumstritten, dennoch ist in der Kommunikation die Dominanz der Stimme vor dem Inhalt ein wesentlicher Faktor, denn schon Intonation und Atmung lösen rasch beim anderen Sympathien aus. Das hängt nach Mai (2007) mit dem psychorespiratorischen Effekt zusammen, d.h., Menschen imitieren, wenn wir zuhören. "Der Redner, der nervös am Pult radebrecht, verursacht auch bei seinen Zuhörern Atemkrämpfe. Genauso spürt man ein herannahendes Räuspern oder nimmt es vorweg, wenn das Knarren des Redners unerträglich wird. Umgekehrt: Wer uns durch seine Stimme beruhigt und entspannt, vielleicht sogar stimuliert, ist uns sofort sympathisch." Tiefe Stimmen empfindet man dabei als angenehmer und sympathischer, ihre Träger gelten als souverän, kompetent, viril. Hellen, piepsigen oder gar schrillen Sprechern hingegen wird gern das Etikett inkompetent, unsicher, unsachlich oder sprunghaft angepappt. Dieses simple Schema – dunkle Stimme, tiefer Sinn – stimmt so nicht ganz, den entscheidend ist vielmehr die individuelle, so genannte Indifferenzlage, also der Grundton jeder einzelnen Stimme. "Nur wer regelmäßig um diesen Ton herumredet, wird von seinen Zuhörern als authentisch, überzeugend und selbstbewusst wahrgenommen. Erst wenn sich die Stimme länger aus diesem Bereich entfernt, schlagen unsere Ohren Alarm. Finden kann man seine Indifferenzlage etwa, indem man an ein gutes Essen denkt und ein wohliges Mmmmmh vor sich hinsummt. Die natürliche Stimme zirkuliert bis zu einer Quinte um diesen Ton, so entsteht Sprachmelodie. Erst wenn wir uns weiter davon wegbewegen, riskieren wir unsere positive Wirkung. Um Autorität zu zeigen, nutzen Männer oft nur zwei bis drei Töne ihres Repertoires. Dadurch klingen Sprecher zwar ausdrucksarm und ihre Stimmen monoton, zugleich aber löst das Stereotype, wie objektiv und informativ aus. Frauen dagegen verwenden in der Regel bis zu fünf Töne, wenn sie sprechen. Sie klingen dadurch melodiöser, vermitteln aber weniger Kompetenz und müssen damit rechnen, deshalb als emotional und trivial abgekanzelt zu werden" (Mai 2007).

Dennoch verdeutlichen diese Experimente, dass der nonverbale Anteil der Kommunikation nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und dass die Stimmigkeit zwischen Inhalt und den nonverbalen Botschaften wesentlich zur gelungenen Kommunikation beiträgt. Das trifft sich mit dem Konzept der Stimmigkeit bzw. Kongruenz bei Carl Rogers. Dieses Konzept meint, dass sich ein Berater oder Therapeut hinter keiner Maske oder persönlichen Fassade verbergen sollte, sondern imstande sein uss, seine Gefühle wahrzunehmen und zu symbolisieren, zu kodieren und auch weiterzugeben, auszustrahlen. Der Berater ist in der Beziehung er selbst. Im therapeutischen Prozess ist allein entscheidend, dass er selbs’ in der Beziehung ist. Je mehr der Berater in der Beziehung kongruent ist und sich hinter keiner persönlichen oder professionellen Fassade verbirgt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Klient ändern und in konstruktiver Weise entfalten wird. Der Berater lebt seine Gefühle und Einstellungen, die ihn im Augenblick bewegen, offen, sie sind transparent, so dass der Klient ganz klar sieht, was der Berater in der Beziehung ist. Es besteht dabei eine enge Entsprechung zwischen körperlichem Erleben, den Bewußtseinsinhalten und den Botschaften an den Klienten. Eine hilfreiche Beratung darf weder ein Trick noch ein Werkzeug sein (siehe hierzu im Gegensatz den technologischen Ansatz des Neurolinguistischen Programmierens), sie kann auch nicht beliebig spontan oder intuitiv sein. Stimmen bei einem Redner oder einem Berater bzw. Therapeuten Worte, stimmliche Qualität und Körpersprache überein, so erhöht sich deren Wirkung maßgeblich. Umgekehrt entstehen bei inkongruentem Auftreten Widersprüche zwischen dem Gesagten und der Art wie es gesagt wurde.

Während der Sprachverarbeitung können menschliche Hörer lexikalische

und intonatorische Hinweise getrennt analysieren, um zu einer

einheitlichen Darstellung des kommunikativen Inhalts zu gelangen. Andics

et al. (2016) haben in einer Studie gezeigt, dass auch Hunde ähnlich wie Menschen

separat verarbeiten, wie und was ihnen gesagt wird. Hunde nehmen

nämlich Lob nur dann als solches auf, wenn die Wörter sowie der Tonfall

lobend sind. In einer Untersuchung hat man die Gehirnaktivitäten von

Hunden gemessen, während die Tiere Tonaufnahmen ihrer Trainerin hörten.

Den Hunden wurden verschiedene Versionen vorgespielt: lobende Worte mit

lobender Intonation, lobende Worte mit neutraler Intonation und neutrale

Worte mit lobender Intonation gehört. Dabei zeigte sich, dass das

Gehirn eines Hundes ähnlich wie das eines Menschen Sprache verarbeitet:

Die linke Gehirnhälfte sei primär für die Bedeutung von Worten

zuständig, die rechte für den Tonfall. Zudem sei bei den Hunden das

Belohnungszentrum nur aktiviert worden, wenn die Worte sowie die

Intonation in der Stimme der Trainerin lobend waren. Hunde können daher

nicht nur auseinanderhalten, was man sagt und wie man es sagt, sondern

sie können beides auch kombinieren, um die Worte korrekt zu

interpretieren. Obwohl die Sprachverarbeitung beim Menschen in vielerlei

Hinsicht einzigartig ist, offenbart diese Studie deutliche

Ähnlichkeiten zwischen Menschen und einer Spezies ohne eigene Sprache.

Die bei Hunden entdeckte hierarchische Form der Sprachverarbeitung

beruht dabei vermutlich auf einem grundlegenden Arbeitsprinzip des

Gehirns, denn es ist bereits aus zahlreichen anderen Bereichen bekannt,

dass emotional aufgeladene Reize auf den unteren Verarbeitungsebenen

erfasst werden, während komplexere Informationen auch aufwändigere

Verarbeitungsschritte im Gehirn erfordern.

Stimmhöhe, Stimmkraft und Vokale

In der Ausdruckspsychologie weiß man schon sehr lange, dass eine tiefe Stimme einen evolutionären Vorteil darstellt, denn Männer mit sonorer Stimme gelten als besonders männlich und somit als attraktiv. Mayew, Parsons & Venkatachalam (2013) haben in einer Untersuchung von 792 Stimmproben männlicher Vorstandschefs festgestellt, dass Vorstandschefs mit tieferer Stimme tendenziell größere Unternehmen führen, mehr Geld verdienen und länger auf ihrem Posten bleiben. Die Ergebnisse zeigten, dass eine um 22.1 Hertz tiefere Stimme mit einem um 440 Millionen Dollar höheren Firmenwert und einem um 187.000 Dollar höheren Einkommen pro Jahr korrelierte. Zudem behielten die CEOs mit tieferer Stimme länger ihren Job bei der Firma, denn eine um 22.1 Hertz tiefere Stimme korrelierte mit einer um 151 Tage längeren Amtszeit. Allerdings sagt diese Studie nichts über die tatsächlichen Führungsfähigkeiten der Männer mit tiefer Stimme aus.

Rummer et al. (2014) haben grundlegende Experimente zum Zusammenhang von Sprache und Emotion durchgeführt, wobei es um die Frage ging, ob bzw. wie die Bedeutung von Wörtern mit deren Klang zusammenhängt, also ob ein langes „i“ eher in emotional positiv als in emotional negativ valenten Wörtern auftritt und ein langes geschlossenes „o“ eher in negativ als in positiv valenten. In einem ersten Experiment hat man die Versuchspersonen entweder in positive oder in negative Stimmung versetzt und sie darum gebeten, sich zehn Kunstwörter auszudenken und dann laut auszusprechen. Es zeigte sich, dass die Kunstwörter mehr lange "i"s als lange "o"s enthielten, wenn die Versuchspersonen positiv gestimmt waren, und mehr lange "o"s als lange "i"s, wenn sie negativ gestimmt waren. In einem zweiten Experiment wurde auch überprüft, ob eventuell die unterschiedliche emotionale Qualität der beiden Vokale auf die mit der Artikulation dieser Vokale verbundenen Gesichtsmuskelbewegungen zurückzuführen ist. Das war tatsächlich der Fall, sodass die für viele Einzelsprachen belegte Häufung von langen "i"s in positiv valenten Wörtern wie etwa in Liebe und die Häufung von langen "o"s in negativ valenten Wörtern wie etwa in Tod durch das Articulatory Feedback zu erklären sind, d. h., Sprachverwender lernen, dass die Artikulation des langen "i" mit positiven Gefühlen einhergeht und tendieren deshalb zur Verwendung von dieses Vokals bei der Bezeichnung positiv valenter Sachverhalte. Beim langen "o" lernen Sprachverwender hingegen, dass die Artikulation eher mit negativen Empfindungen einhergeht und tendieren entsprechend dazu, Wörter mit diesem Vokal zu bilden, wenn negativ valente Sachverhalte bezeichnet werden sollen.

"Stimmkraft lässt sich trainieren. Zum Beispiel durch Gähnen. Ja, richtig gelesen! Beim Gähnen senkt sich der Kehlkopf, der Resonanzraum wird größer, zugleich entspannt sich die Stimmmuskulatur, die Stimme wird klarer, befreiter und teilweise tiefer. Viel Trinken hilft auch. Die sprichwörtlich geölte Stimme ist keine Binsenweisheit. Wer viel trinkt, hält seine Stimmlippen (oft fälschlich als Stimmbänder bezeichnet) geschmeidig. Wasser neutralisiert zudem das hässliche Schmatzgeräusch beim Öffnen des Mundes. Und wer seine Zuhörer mitreißen will, sollte seine Stimme beim Sprechen variieren: laut/leise, schnell/langsam, Pausen und verschiedene Sprachmelodien – all das sollte in einer guten Rede vorkommen" (Mai 2007).

Erkennen der menschlichen Stimme

Micah Murray (Lausanne) spielte in Versuchen deinen Versuchspersonen verschiedene Geräusche vor und maß, welche Hirnareale wie rasch reagierten. Es zeigte sich, dass nicht alle Geräusche mit demselben Tempo in unser Bewusstsein dringen, denn innerhalb von 70 Millisekunden kann das Gehirn das Geräusch eines Lebewesens von einem künstlichen Ton unterscheiden und weitere 100 Millisekunden benötigt es, um eine menschliche Stimme von einem tierischen Laut zu trennen. Das Gehirn erkennt demnach eine menschliche Stimme gleich rasch wie das Gesicht eines Menschen, wobei diese zeitliche Koordination wichtig für soziale Interaktionen ist. Diese Studie zeigte auch, dass die Verarbeitung von Stimmen nicht wie bisher angenommen nur im Temporallappens passiert, sondern vielmehr arbeiten verschiedene Gehirnregionen zusammen, um Stimmen rasch zu identifizieren.

Chamäleon"-Effekt

Dass Menschen unbewusst fremde Verhaltensweisen imitieren ist in der Psychologie als "Chamäleon"-Effekt bekannt, der einen Zusammenhang zwischen beobachteten Bewegungen und dem motorischen System des Beobachters nahelegt. So nehmen Gesprächspartner während einer Unterhaltung oft die gleichen Körperhaltungen ein, z.B. verschränkt einer seine Arme, wird dieses Verhalten vom Gesprächspartner unbewusst nachgeahmt. Bei Messungen der Gehirnaktivität der ProbandInnen stellte man fest, dass die Beobachtung einer Handlung in der Umwelt auch einen direkten Einfluss auf einen Teil des motorischen Systems des Beobachters hat. Die salopp als Spiegelneuronen bezeichneten Gehirnbereiche zeigen während der passiven Betrachtung einer Bewegung ähnliche Muster, wie sie entstehen, wenn diese Bewegung aktiv ausgeführt wird. Auch die Wahrnehmung einer motorischen Einschränkung bei einem anderen Menschen hemmt das eigene Reaktionsvermögen bzw. die die eigene Motorik wird verlangsamt. Forscher des Max-Planck-Instituts (Kognitions- und Neurowissenschaften, Neurologische Forschung) zeigten Versuchspersonen Fotos von Händen, deren Finger teilweise fixiert waren. Nun wurden die Probanden aufgefordert, ihre eigenen Zeige- oder Mittelfinger zu bewegen. Dabei zeigte sich, dass die Reaktionsfähigkeit, mit denen sie die Finger bewegten, eingeschränkt war.

Quelle: http://www.welt.de/wissenschaft/psychologie/article2463217/Der-Mensch-verhaelt-sich-wie-ein-Chamaeleon.html (08-09-18)

Literatur und Quellen

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian (08-04-04)

http://emw.fh-potsdam.de/Users/itdm/knicol/Websites/mehrabian.html (08-04-04)

http://www.hodu.com/rule.shtml (08-04-04)

Andics, A., Gábor, A., Gácsi, M., Faragó, T., Szabó, D.

& Miklósi, Á. (2016). Neural mechanisms for lexical processing in

dogs. Science, 353, 1030-1032.

Mai, Jochen (2007)- Tonnebenkosten – Die Macht der Stimme.

WWW: http://karrierebibel.de/tonnebenkosten-die-macht-der-stimme/ (09-09-07)

Mayew, William J., Parsons, Christopher A., & Venkatachalam, Mohan (2013). Voice Pitch and the Labor Market Success of Male Chief Executive Officers. Evolution & Human Behavior, 34, 243-248.

Rummer, Ralf & Schweppe, Judith, Schlegelmilch, René & Grice, Martine (2014). Mood is linked to vowel type: The role of articulatory movements. Emotion, 14, 246-250.

Siehe auch olfaktorische Kommunikation