Funktion des Gehirns

Das Gehirn als Basis des Gedächtnisses

Alle geistigen Funktionen beruhen auf chemischen und elektrophysikalischen Vorgängen in verschiedenen, klar voneinander abgrenzbaren Bereichen des Gehirns und sind als Folge der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt evolutionär entstanden. Die gegenüber den Primaten besonders herausragenden Leistungen des Menschen bezüglich des räumlichen Sehens und Vorstellungsvermögens, des Lernens und des Gedächtnisses sowie des sprachlichen Ausdrucksvermögens und der Begriffsbildung haben sich im Verlaufe der letzten 4 Millionen Jahre entwickelt und sind an archäologischen Funden nachweisbar. Insbesondere das Gedächtnis als Grundlage aller höheren geistigen Aktivitäten beruht auf einer chemischen Verfestigung bestimmter evolutionär angelegter Hirnstrukturen und Nervenschaltungen, die durch häufigen Gebrauch bis zu einem Grade stabilisiert werden können, dass die Gedächtnisinhalte für das ganze Leben erhalten bleiben.

Ob wohl sich Menschen bekanntlich genetisch nicht sehr von Primaten unterscheiden und auch dessen Gehirn dem menschlichen ähnelt, werden nach Meinung Stanislas Dehaenedies die Unterschiede allerdings in ihren Auswirkungen dramatisch unterschätzt. Zwar besteht zwischen der Gesamtanlage des menschlichen Gehirns und der z.B. des Makaken bedeutende Ähnlichkeiten - so haben die für Sensorik und Motorik zuständige primäre Hirnrinde den gleichen Aufbau und sogar in höheren Hirnregionen lassen sich Homologien auffinden, doch allein bei den primären Sehregionen zeigt sich schon im Oberflächenareal eine zweifache Abweichung zwischen Mensch und Makak, und in höheren Bereichen des Parietal- und des Frontallappens ist es das 20 bis 50fache. So haben Studien gezeigt, dass Menschen einen wesentlich größeren willentlichen Einfluss auf die Bildverarbeitung haben als Affen.

An der menschlichen Gehirnentwicklung haben nach neuesten Forschungen vor allem junge Gene einen hohen Anteil, also Erbanlagen, die für Primaten spezifisch sind und erst relativ spät im Laufe der Evolution entstanden sind. Als alte Genen zählen Wissenschaftler jene Erbanlagen, die schon bei den gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Tier vorkommen und sich heute bei einem Großteil der Säugetiere finden. So machen im menschlichen Gehirn die jungen Gene einen größeren Teil der aktiven Erbanlagen aus als etwa bei Mäusen, wobei sich dieser Unterschied sich nur im Gehirn und nicht in anderen Körpergeweben zeigt. Besonders groß sind die Unterschiede in den frühen Entwicklungsphasen, also bei Föten im Mutterleib und bei Säuglingen, wobei diese besonders im Neokortex, der bei Menschen extrem ausgeprägt ist, arbeiten. Es gibt 50 bis 60 für den Menschen typische Gene im frontalen Kortex des Gehirns, also in dem Teil, der Menschen von anderen Primaten unterscheidet.

Zwar trennt nur ein Prozent der Gene den Menschen vom Schimpansen, sodass manche argumentieren, man sollte ihn der Gattung Homo zuordnen, doch nun haben Forscher um Andre Sousa von der Yale University das menschliche Gehirngewebe mit jenem von Schimpansen, Makaken und anderen Primaten verglichen und auf Ebene der Moleküle einige Unterschiede entdeckt, etwa dass im Kleinhirn vom Menschen und nur bei diesem das Gen ZP2 aktiv ist, das u. a. regelt Befruchtung von Eizellen durch Spermien die. Welche Aufgabe es im Gehirn hat, konnte bisher nicht gezeigt werden. In Aufbau und Funktionsweise ähneln sich etwa die Gehirne von Menschen und Makaken sehr stark, denn beide scheinen nach den gleichen Prinzipien zu funktionieren. Neurowissenschaftler haben nun zum ersten Mal Unterschiede zwischen der Software von Menschen und Affengehirnen entdeckt, indem sie eine Technik anwenden, die einzelne Neuronen verfolgt, und zwar wurde die elektrische Aktivität von insgesamt 750 Neuronen in der Amygdala und und im Gyrus cinguli gemessen. Man entdeckte dabei, dass das menschliche Gehirn Robustheit - ein Maß dafür, wie synchronisiert Neuronensignale sind - gegen eine höhere Effizienz in der Informationsverarbeitung eintauscht. Im Vergleich zum Makakengehirn arbeitet das Menschenhirn weniger synchron, wodurch das Gehirn des Menschen flexibler ist und eine differenziertere Reaktion auf Reize erlaubt, allerdings um den Preis höherer Störanfälligkeit. Offenbar kann kein Gehirn gleichzeitig robust und effizient sein, sondern die Balance zwischen beiden Aspekten sei wichtig (Abbott, 2019).

Viele Experten vermuten sogar, dass die dramatischen Veränderungen in manchen Teilen des Cortex auf zusätzliche Gehirnregionen hinauslaufen. Im eher mikroskopischen Bereich gibt es mit den Spindelzellen einen Neuronentypus, der sich nur im anterioren cingulären Kortex des Menschen und großer Affen, aber nicht bei anderen Primaten findet. Diese Spindelzellen knüpfen Verbindungen über die ganze Hirnrinde hinweg und tragen auf diese Weise zu der besonders ausgedehnten Konnektivität des menschlichen Gehirns bei. Solche Abweichungen der Fläche und Verschaltung mögen vielfach rein quantitativer Art sein, haben aber die Hirnfunktion im qualitativen Sinne revolutioniert. Diese höhere Konnektivität des menschlichen Gehirns ermöglicht eine besonders flexible Kommunikation zwischen weit auseinander liegenden Hirnregionen. Menschen können durch sie auf die Informationen innerhalb jedes Prozessors auf der Hirnrinde zugreifen und sie über Leitungsbahnen fast allen anderen zur Verfügung stellen kann. Das menschliche Gehirn ist daher viel weniger auf äußere Signale angewiesen, als es die Gehirne anderer Primaten sind, denn seine Tätigkeit hört nie auf, von Region zu Region weiterzuwirken, und derart erzeugt es spontan einen hochstrukturierten Gedankenstrom, den Menschen auf die Außenwelt projizieren. Der Mensch ist daher auch einzigartig in seiner Fähigkeit, seine Funktionsweisen durch Erfindung neuer Kulturtechniken wie Schreiben, Rechnen oder Wissenschaft auszudehnen. Möglicherweise trägt auch die Erziehung stark dazu bei, die Kluft zwischen dem menschlichen Gehirn und dem der Primaten zu vertiefen.

Biologie und Psychologie billigen auch den höheren Tieren ein Bewusstsein zu, das zunächst nichts weiter ist als die Integration verschiedener sensorischer Nervenimpulse zu einer Ganzheit, von der aus das Verhalten zur Bewältigung von Aufgaben effektiver gesteuert werden kann. Das tritt zweifellos auch bei Vögeln und Säugetieren auf. Die Emergenz von Bewusstsein ist also mit ziemlicher Sicherheit ein Produkt der natürlichen Selektion in der Evolution. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass bei Tieren wie bei Menschen eine motorische Muskelreaktion gleichermaßen von der Großhirnrinde ausgeht, die über einen Impuls an das Kleinhirn die Muskelbewegung auslöst. Auch das Selbstbewußtsein des Menschen ist eine weitere emergente Entwicklung, die sich aus einem immer komplexeren Bewusstsein ergibt.

Das menschliche Selbst ist nach Gilbert Ryle sicher kein "Gespenst in der Maschine" und kein immaterielles Püppchen in einer materiellen Köperpuppe. Das Selbst oder das Ich - welches Wort man dafür wählt, tut nichts zur Sache - ist jene rätselhafte Instanz, auf die wir uns fortwährend beziehen, indem wir sagen: „Ich habe einen Körper. Ich habe Erlebnisse und Absichten. Ich bin in der Lage, etwas zu tun oder nicht zu tun.“ Am unmittelbarsten beziehen wir uns auf uns selbst, wenn wir sagen: „Ich bin ich.“ Schon Descartes argumentierte: "Ich existiere, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich es bin, der denkt, zweifelt, irrt." Wenn aber Descartes irrte, als er dachte, sein Ich sei eine ortlose Seelensubstanz, dann lautet sein wesentlicher Punkt: "Indem ich denke, ich sei eine Substanz, irre ich mich vielleicht; aber ich kann mich nicht darin irren, dass ich es bin, der sich dessen bewusst ist, dass er denkt. Ich denke, also bin ich.“

Während Struktur und anatomischer Aufbau der beiden Hälften des Gehirns anscheinend keinerlei Unterschiede aufweisen, entwickelt sich nur bei den Hominiden eine ausgeprägte funktionale Asymmetrie. Bekanntlich ist das menschliche Gehirn wie bei allen Wirbeltieren bilateral symmetrisch aufgebaut und von der äußeren Form her scheinen die beiden Gehirnhälften identisch zu sein. Sie unterscheiden sich jedoch anatomisch, da Regionen in der linken und rechten Gehirnhälfte unterschiedlich viel Raum einnehmen, wobei sich mittels bildgebender Verfahren nachweisen lässt, dass es auch auf funktionaler Ebene links-rechts-Unterschiede gibt, denn so sind etwa beim Sprechen und beim Zuhören verschiedene Areale in den beiden Gehirnhälften unterschiedlich stark aktiv. Warum das so ist, ist allerdings weitgehend unklar, wobei man vermutet, dass Mechanismen auf der Ebene der Genregulation den Gehirnasymmetrien zugrunde liegen.

In der linken Hälfte des Gehirns entwickeln sich die sprachlichen, arithmetischen und begrifflichen Funktionen, in der rechten das räumliche Vorstellungsvermögen und das Musikverständnis. Die unterschiedlichen Funktionen der beiden Hälften sind in den phylogenetisch am spätesten ausgebildeten Regionen der Hirnrinde konzentriert und bilden sich ontogenetisch erst im Kindesalter aus. Deshalb gibt es auch die seitenumgekehrte Asymmetrie und bei Hirnschäden im Kindesalter kann die andere Hirnhälfte die Funktionen der geschädigten Seite übernehmen. Auch die im frühen Kindesalter noch offene und spätere Festlegung ausgeprägter Fähigkeiten und Neigungen verweist auf diese Tatsachen. Durch die funktionale Asymmetrie konnte die Potenz der Hirnrinde des Menschen gegenüber dem Schimpansen auf das 5,4-fache gesteigert werden bei einem Anwachsen des Volumens auf das nur 3,2-fache. Inwiefern das Selbstbewußtsein auf beide Gehirnhälften verteilt ist, konnte noch nicht eindeutig geklärt werden, weil der rechten, untergeordneten Hälfte die sprachliche und begriffliche Ausdrucksfähigkeit fehlen, emotionale Reaktionen wegen der tieferen Verbindungen beider Gehirnhälften über das ungeteilte limbische System bisher aber nicht hinreichend getrennt werden konnten. Man nimmt jedoch an, dass das Selbstbewußtsein in der dominanten linken Hälfte seinen Sitz hat.

In der Neurologie konnte man anhand von selektiv ausgefallenen Ichstörungen feststellen, dass es rund zehn klassifizierbare Ichs in unterschiedlichen Teilen des Gehirns gibt. Die komplizierten Netzwerke im Gehirn sind elementar mit diesen Ichs verbunden, wobei diese Ichs in der Entwicklung von Kleinkind zum Jugendlichen bis zum ethischen Ich, das mit 12-16 Jahren entsteht, heranwachsen.

In bezug auf die Gehirnentwicklung wichtig ist auch die Tatsache, dass die Axone der Neuronen von Stützzellen, den Schwann-Zellen, ummantelt sind. Zusammen bilden Axon und Neuron die Nervenfaser und bei bestimmten Nervenfasern bilden die Schwann-Zellen eine dicke Isolierschicht aus Myelin, die Mark- oder Myelinscheide. Diese sorgt dafür, dass Impulse sehr rasch weitergeleitet werden können. Die Markscheide ist nur bei Nervenfasern vorhanden, bei denen eine rasche Signalübertragung notwendig ist - sie heißen deshalb auch markhaltige Nervenfasern. Auch im Gehirn gibt es markhaltige Nervenfasern - das Myelin, das sie umgibt, wirkt beim Betrachten weiß. Die Bereiche, in denen markhaltige Nervenfasern verlaufen, werden deshalb als weiße Substanz bezeichnet. Nebeneinander liegende Nervenzellkörper wirken dagegen grau (graue Substanz). Erst im Laufe der Entwicklung werden die Nervenstränge im Gehirn des Menschen mit Myelin verpackt. Kleinkinder bewegen sich tapsig, weil die Zellen in ihrem Hirn, die Arme und Beine steuern, noch nicht von dieser Isolationsschicht umgeben sind. dass die Nervenfasern sich erst so spät in ihre Myelinhüllen wickeln, ist sinnvoll, denn isoliert werden nur jene Verbindungen, die das Hirn regelmäßig nutzt. So "zementiert" das Myelin gelernte und bewährte Verhaltensweisen - ein Vorgang, der bis etwa zum zwanzigsten Lebensjahr dauert und auch in späteren Lebensphasen wieder einsetzt. Gerade während der Pubertät tritt der Mensch in eine entscheidende Phase des Lernens ein. Während sich ein Kleinkind Basisfertigkeiten wie Laufen oder Sprechen aneignen muß, steht für ältere Kinder und Jugendliche der Umgang mit anderen Menschen und den eigenen Gefühlen im Mittelpunkt. Die vorangehende stürmische Wachstumsphase im Stirnhirn liefert sozusagen die Notizblöcke, auf denen die neuen Erfahrungen und Erkenntnisse festgehalten werden können.

Bei Menschen mit multipler Sklerose, die allmählich die Kontrolle über ihre Gliedmaßen verlieren, löst sich die Myelinhülle der Nervenfasern auf. Multiple Sklerose ist in erster Linie eine Erkrankung des Gehirns und betrifft neben der Steuerung der Motorik auch die kognitiven Funktionen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis, sowie schlussfolgerndes, Urteil bildendes und rechnerisches Denken, Planen und Problemlösen. Gedächtnisstörungen finden sich bei fünfzig Prozent der Betroffenen und beeinflussen insbesondere die Arbeitsgedächtnisleistungen, also die Fähigkeit, verschiedene Informationen zum Zweck der Einspeicherung parallel zu verarbeiten. Achtzig Prozent aller Menschen mit multipler Sklerose erkranken zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, also in die Lebensperiode mit der psychosozialen Etablierung zusammen. Die kognitive Leistungsfähigkeit ist aber nicht nur für das Erwerbsleben, sondern auch für soziale Aktivitäten und damit für die Lebensqualität der Betroffenen von entscheidender Bedeutung. Da kognitive Störungen bereits im Frühstadium einer multiplen Sklerose auftreten und diese Störungen einen wesentlichen Einfluss auf den Alltag haben, sollte man bei Verdacht eine neuropsychologische Untersuchung durchführen lassen und die kognitiven Leistungen mit standardisierten psychometrischen Tests prüfen lassen.

Das Gehirn ist während der Entwicklung äußerst formbar, wobei zu diesem Zeitpunkt Stimulationen von Außen wie Bilder und Geräusche notwendig sind, damit die verschiedenen Gehirnsysteme sich überhaupt normal entwickeln. Babys und Kleinkinder zwischen ein und drei Jahren benötigen z.B. regelmäßige visuelle Stimuli, damit sich in ihrem Sehapparat die korrekten Nervenbahnen bilden. Wird ein Auge während dieser Phase durch eine Krankheit behindert, etwa durch Amblyopie, kann die Sehkraft permanenten Schaden nehmen. Dabei ergibt sich eine kritischen Phase für einen dauerhaften Schaden, der sich nicht mehr von selbst korrigieren lässt. Neuere Forschungen zeigen, dass hemmender Moleküle, die das Nervensystem selber produziert, um das grenzenlose Neuronenwachstum zu stoppen, einer späteren neuronalen Plastizität bei Erwachsenen entgegenstehen.

Nach Untersuchungen von Arne My (Hamburg) führen chronische Kopfschmerzen, die über Jahre andauern, in der Regel zu nachweisbaren Veränderungen im Gehirn. Patienten mit chronischen Kopfschmerzen weisen in bestimmten Hirnarealen etwas weniger graue Substanz als gesunde Vergleichspersonen auf.

Die moderne Hirnforschung

geht zwar nach wie vor davon aus, dass

bestimmte Hirnregionen bestimmte Funktionen

hätten, jedoch nehmen die Forscher auch an,

dass das Gehirn netzwerkartig arbeitet und die verschiedenen Gehirnteile

konzertiert zusammenwirken. Es mache daher wenig

Sinn - wie früher üblich - auf einer

Kopfbüste verschiedene Schädelabschnitte

aufzumalen und mit bestimmten Aufgaben oder

Gedächtnissystemen zu bezeichnen.

![]() Siehe dazu auch die Untersuchungen

Vingerhoets zur Lateralisation

Siehe dazu auch die Untersuchungen

Vingerhoets zur Lateralisation

Siehe auch

Inhaltsabhängige

Gedächtnisformen

Speicherabhängige

Gedächtnisformen

Phantomschmerz

Patienten, denen Gliedmaßen amputiert wurden, leiden häufig am sogenannten Phantomschmerz. Das Gehirn "glaubt" diese Illusion und reagiert darauf durch eine Aktivierung jener Zellen, die für die Koordination der verlorenen Gliedmaße zuständig sind. Diese treten bei 60 bis 80 Prozent aller Amputationen, doch verringert sich die Häufigkeit des Auftretens sowie die Intensität bei einem Großteil der Betroffenen im Laufe der Zeit ohne spezifische Intervention. Der Mechanismus, der der Entstehung von Phantomschmerzen zugrunde liegt, ist nicht vollständig geklärt. Beim Phantomschmerz liegen die Ursachen ziemlich sicher nicht ausschließlich in den der amputierten Extremität topographisch zugeordneten Gehirnfeldern, vielmehr vermutet man, dass es erhebliche Umstrukturierungsprozesse in jenen Teilen des Gehirns gibt, die vor der Amputation mit der Verarbeitung von Informationen aus der nun fehlenden Extremität beschäftigt waren. Diese Umstrukturierungsprozesse sind möglicherweise fehladaptiv, d.h., sie gehen sozusagen ins Leere. Eine mögliche Folge ist daher der Phantomschmerz. Um diese Fehlentwicklung wenigstens teilweise rückgängig zu machen, nutzt eine Jenaer Forschergruppe herkömmliche Prothesen, bei denen Druckinformationen aus den künstlichen Fingern dem Gehirn gemeldet werden.

Seit der Entdeckung des Phantomschmerzes ist also deutlich geworden, dass die menschliche Vorstellung vom eigenen Körper nicht nur an dessen faktische Ausformung gebunden ist. Arvid Guterstam, Petkova & Ehrsson (2011) ließen 154 gesunde Versuchspersonen ihren eigenen rechten Arm und einen ihm äußerlich gleichenden Arm aus Gummi vor sich auf deb Tische legen, wobei beide bis zur Hand mit einem Tuch verdeckt waren. Um nun das Gefühl zu erzeugen, dass auch die künstliche Hand körperlich zu ihnen gehört, berührte ein Versuchsleiter Finger der rechten Hand und der Gummihand simultan an der gleichen Stelle mit je einer kleinen Bürste, was im Gehirn zu einem Konflikt führt, welche der beiden Hände denn zum eigenen Körper gehört. Es zeigte sich, dass das Gehirn diesen Konflikt dadurch löst, indem es beide Hände als Teil des eigenen Bildes vom Körper akzeptiert. Wenn der Versuchsleiter sowohl die echte rechte Hand als auch die Gummihand mit einem Messer bedrohte, zeigten sich in beiden Fällen dieselbe Stressreaktion (Schweißbildung in der Handfläche.

Eine neue Therapiemöglichkeit bei Phantomschmerz ist das Virtual Walking, das dem Gehirn Zeit geben soll, sich an die neuen Körpergrenzen zu gewöhnen und damit die Schmerzen lindern. Die Methode besteht darin, dass der Oberkörper des querschnittsgelähmten Patienten gefilmt wird und auf fremden, gehenden Beinen eines Hintergrundvideos so positioniert wird, dass beim Patienten die Illusion entsteht, dass er gehen kann. Man geht davon aus, dass dieser visuelle Eingang die Nichtübereinstimmung der motorischen Befehle und der sensorischen Rückmeldungen zu korrigieren vermag. Das Zentrum für Schmerzmedizin und die Hochschule Luzern hat diese komplizierte und weltweit einzigartige Installation entwickelt, die es den Patienten ermöglicht, sich selbst gehen zu sehen. In dieser Installation sitzt der Betroffene in einem umgebauten Elektrorollstuhl, der für das Becken die Gehbewegung simuliert. Vor ihm steht eine Leinwand mit einer Kamera in der Mitte. Sie nimmt den Oberkörper auf. Hinter der Person steht ein Greenscreen, auch die Beine sind grün abgedeckt. Eine eigens entwickelte Software kann die Kameraaufnahme der querschnittgelähmten Person mit einem vorproduzierten Video von zwei gesunden, gehenden Beinen und der Waldszene zusammenfügen. Man geht davon aus, dass in diesem Augenblick das Gehirn die reale Situation annehmen kann und der Phantomschmerz so behandelt wird.

Gehirn verhindert Dunkelheit beim Blinzeln

Jeder Mensch blinzelt etwa 10- bis 15-mal in der Minute für jeweils eine Zehntelsekunde. Allerdings nehmen wir dabei keine Dunkelheit wahr. Im Gegensatz zu einer kurzzeitigen Verdunklung der Umgebung stört das Blinzeln auch nicht die Wahrnehmung und geschieht unbemerkt.

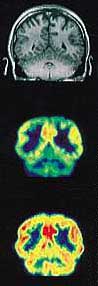

Davina Bristow (Institute of Neurology University College London) verschloss Probanden die Augen mit lichtdichten Schutzbrillen und setzte einen hellen Lichtleiter in die Mundhöhle, dessen Licht durch die Gaumendecke hindurch die Netzhaut auch beim Blinzeln von innen konstant beleuchtete. Mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie wurde überprüft, welche Gehirnregionen dabei aktiv waren. Beim Blinzeln wurden die Bereiche der visuellen Wahrnehmung bereits kurz vor dem Schließen der Lider ausgeblendet, sodass das Gehirn im Moment des Blinzelns keinen visuellen Input bekommt. Es werden also bestimmte Verbindungen im Gehirn, die auf visuelle Eingabe reagieren, werden kurz vor dem Schließen der Augenlider unterbrochen. Dieser Mechanismus bewahrt das Gehirn somit vor dem kurzzeitigen Blackout und verhindert gezielt die Wahrnehmung der vorübergehenden Dunkelheit.

Signalverzögerung

Signale müssen innerhalb von Systemen Entfernungen überwinden, so auch bei biologischen Systemen wie unserem Nervensystem. In Millisekundenbereich tauschen sich Ionen aus, laden und entladen sich Spannungen, die heute exakt messbar sind. In unserem Bewusstsein gibt es einen Verspätungseffekt zwischen 20 und 500 Millisekunden, denn Reize benötigen Zeit, bis sie von den peripheren Sensoren über die Nervenbahnen ins Gehirn gelangen. Da die Reize für das Gehirn aber nicht mit einem Zeitstempel versehen sind, es aber dennoch wichtig ist, zur richtigen Zeit zu reagieren, täuscht das Gehirn das Bewusstein, damit wir den Reiz nicht zu dem späteren Zeitpunkt erleben, an dem das Gehirn ihn registriert, sondern es wird für unser Bewusstsein die Verzögerung weggerechnet, sodass wir den Schmerz unmittelbar mit dem Stimulus spüren.

Eine ähnlich verschleierte Verzögerung zwischen einem neuronalen Ereignis und dem Bewusstsein gibt es auch bei Handlungsentschlüssen. In diesem Fall "betrügt" uns das Gehirn jedoch auf andere Weise. Wenn wir einen bewussten Entschluss treffen, etwas machen zu wollen, z.B. etwas zu sagen oder einen Knopf zu drücken, tritt "objektiv betrachtet" das Bewusstsein des Entschlusses, diese Handlung auszuführen, etwa 350 Millisekunden nach dem Zeitpunkt ein, an dem das entsprechende Bereitschaftspotential von einem äußeren Beobachter registriert werden kann. Einmal also wird das Erlebnis zurückdatiert, das andere Mal haben wir den Eindruck, dass wir mit unserem bewussten Willen eine Handlung starten, während die entsprechende Gehirnaktivität schon früher eingesetzt hat.

Das, was wir als freie

Entscheidung erfahren, ist nichts als eine

nachträgliche Begründung von

Zustandsveränderungen, die ohnehin erfolgt

wären.

Wolf Singer, Max-Planck-Institut für

Gehirnforschung

Diese Verzögerungen hängen aber nicht nur von der Langsamkeit unseres neuronalen Systems ab, das beispielsweise Punkte, wenn sie in einem zeitlichen Abstand von unter 30 Millisekunden aufleuchten, als gleichzeitig, ab einem Abstand von 60 Millisekunden als (Schein)Bewegung und oberhalb von 200 Millisekunden als nacheinander aufleuchtend interpretiert.

Max Wertheimer (1880-1943), der Begründer der

experimentellen Gestaltpsychologie, beobachtete in einem

klassischen Expereiment über das Sehen von Bewegungen

1912, dass zwei Reize, die in schneller Folge hintereinander

dargeboten werden, als Bewegung erscheinen

(Scheinbewegung=Phi-Phänomen). Ist das Zeitintervall zu

kurz, wird eine Simultaneität der Reize erlebt, ist es

zu lang, entsteht der Eindruck der Sukzessivität.

Wertheimer bezeichnet das Phi-Phänomen nicht als

Wahrnehmungstäuschung, da es nicht verschwindet, wenn

die Probanden aufgeklärt wurden. Diese Langsamkeit ist

auch Bedingung dafür, dass wir in Filmen Bewegung und

nicht eine Aufeinanderfolge von einzelnen Bildern sehen.

Max Wertheimer (1880-1943), der Begründer der

experimentellen Gestaltpsychologie, beobachtete in einem

klassischen Expereiment über das Sehen von Bewegungen

1912, dass zwei Reize, die in schneller Folge hintereinander

dargeboten werden, als Bewegung erscheinen

(Scheinbewegung=Phi-Phänomen). Ist das Zeitintervall zu

kurz, wird eine Simultaneität der Reize erlebt, ist es

zu lang, entsteht der Eindruck der Sukzessivität.

Wertheimer bezeichnet das Phi-Phänomen nicht als

Wahrnehmungstäuschung, da es nicht verschwindet, wenn

die Probanden aufgeklärt wurden. Diese Langsamkeit ist

auch Bedingung dafür, dass wir in Filmen Bewegung und

nicht eine Aufeinanderfolge von einzelnen Bildern sehen.

Die Bewusstseinstäuschungen über die zeitliche Folge wurden von Benjamin Libet (siehe unten) in den 70er Jahren entdeckt und in späteren Experimenten bestätigt. So meint er beispielsweise, dass angesichts der Verzögerung des bewussten Willens die Funktion des Bewussteins wahrscheinlich nicht darin liege, Handlungsketten zu initiieren, sondern willensbestimmte Ereignisse zu selektieren, was auch heißt, dass sich Handlungspotentiale, die vor dem Erleben des bewussten Willens einsetzen, durch eine Art Veto-Aktion abgebrochen werden können.

Bewegungswahnehmung kann leichter gestört werden als statische Bilder

Menschen nehmen nur einen kleinen Teil der Information, die das Gehirn verarbeitet, bewusst wahr, jedioch ist bisher weitgehend ungeklärt, was den Unterschied zwischen bewusster und unbewusster Informationsverarbeitung im Gehirn ausmacht. Zaretskaya & Bartels (2013) zeigten in einer Untersuchung, dass es einen beträchtlichen Unterschied zwischen der bewussten und der unbewussten Bewegungsverarbeitung im Hirn gibt. Sie bedienten sich bei ihren Experimenten der visuelle Illusion binokulare Rivalität, bei der sich visuelle Reize unsichtbar machen lassen, indem man den beiden Augen unterschiedliche Bilder zeigt und sich das Gehirn zwischen den Alternativen entscheiden muss, wobei die Wahrnehmung im Zeitraum von mehreren Sekunden zwischen dem einen und dem anderen Bild abwechselt, ähnlich wie bei Umsprungbildern. Diese optische Täuschung nutzten Zaretskaya & Bartels, um den Wahrnehmungswechsel zwischen einem sich bewegenden visuellen Reiz und einem statischen Bild im Bewusstsein der ProbandInnen herbeizuführen. Gleichzeitig setzten sie Magnetimpulse ein, um gezielt die Vorgänge in jenem Gehirnareal zu stören, das spezifisch für die Verarbeitung von wahrgenommenen Bewegungen verantwortlich ist. Dabei zeigte sich, dass die Magnetimpulse im Bewegungsareal keinen Einfluss auf die Wahrnehmungsdauer des bewegten Reizes hatten, vielmehr verlängerte sich die Wahrnehmungsdauer des statischen Bildes. Offensichtlich kann eine Bewegung, die unbewusst bleibt, in ihrer neuronalen Verarbeitung leicht gestört werden und sich gegen ein statisches rivalisierendes Bild nicht durchsetzen. Aber sobald erst der Bewegungsreiz das Bewusstsein erreicht, wird seine Verarbeitung offenbar widerstandsfähiger gegenüber äußeren Störeinflüssen. Eine Eigenschaft der bewussten neuronalen Verarbeitung scheint daher eine stabilere und weniger störungsanfällige Repräsentation von Reizen zu sein,

Wissenschaftler des Salk Institute for Biological Studies haben ähnliche Experimente wie Libet durchgeführt und erneut festgestellt, dass wir mindestens 80 Millisekunden mit unserem Bewusstsein zurückliegen: Wir leben gewissermaßen in der Vergangenheit, weil das menschliche Gehirn bewusste Wahrnehmung bzw. Gegenwart als eine Art der Nachbearbeitung herstellt. Die Ergebnisse ihres Experiments deuten sie so, dass sie einer üblichen Interpretation der visuellen Wahrnehmung widerspricht, nämlich dass das Gehirn etwa in der Wahrnehmung einer Bewegung künftige Ereignisse vorausprojiziert und vorwegnimmt, wodurch es zu bestimmten Wahrnehmungseffekten kommt.

Schon seit langem ist bekannt, dass es unter bestimmten Bedingungen zu einer charakteristischen Verzögerung bei der Deutung des Wahrgenommenen kommt, wenn Versuchspersonen einen sich bewegenden Kreis beobachten und plötzlich in der Mitte ein Lichtpunkt aufblitzt. Auch wenn sich der aufblitzende Lichtpunkt physikalisch in der Mitte des Rings befindet, wird er so wahrgenommen, als würde er hinter dem Ring zurückbleiben. Normalerweise interpretiert man dieses Ergebnis so, dass das Gehirn von der Kontinuität der Bewegung des Rings ausgeht und daher seine künftige Position vorwegnimmt, während es das plötzlich aufleuchtende Licht gewissermaßen "richtig" lokalisiert. Eagleman meint, dass es durchaus einleuchtend wäre, wenn das Gehirn Dinge, die sich bewegen, richtig lokalisieren will, vorausberechnet, um die Verzögerung auszugleichen, die entsteht, bis das Licht von der Retina in das Gehirn gelangt und dort verarbeitet wird.

Um diese These zu überprüfen, führten die Wissenschaftler einige einfache Experimente durch, bei denen der Ring, in dem der Lichtpunkt aufblitzt, sich nicht kontinuierlich weiter bewegte, sondern beim Aufblitzen gestoppt wurde oder seine Richtung umkehrte: "Wenn die prädiktive Hypothese richtig ist," so Eaglemen, "dann würde man in jedem Fall dasselbe Ereignis erwarten, d.h. der aufblitzenden Lichtpunkt sollte dem Ring hinterher folgen, weil das Gehirn annimmt, dass der Ring seine Bewegungsrichtung beibehält." Das Experimente führte jedoch zu anderen Ergebnissen: die Lokalisierung des Lichtpunkts hängt davon ab, wohin sich der Ring nach dem Aufblitzen bewegt. Wird der Ring gestoppt, so erscheint der Lichtpunkt im Zentrum, wird die Bewegung des Rings umgekehrt, so folgt er in der entsprechenden Richtung hintennach. Dasselbe Ergebnis tritt auch dann auf, wenn der Lichtpunkt in der Mitte des stillstehenden Ringes aufblitzt und dieser erst danach in Bewegung versetzt wird. "Das ist ein verrücktes Ergebnis", meint Eagleman. Es bedeutet, dass das Gehirn Informationen über die Zukunft eines Ereignisses sammelt, bevor es sich entschließt, wie es das, was es zur Zeit des Ereignisses gesehen hat, deuten soll."

In dem Experiment wird die Wahrnehmung in einem Zeitfenster von durchschnittlich bis zu 80 Millisekunden überarbeitet, d.h. der Ring muss erst 80 Millisekunden nach dem Aufblitzen bewegt werden, um den Effekt zu erzeugen, dass der Lichtpunkt in der jeweiligen Bewegungsrichtung nachhängt. Die verarbeitete Wahrnehmung löscht gewissermaßen die Zeitspanne und kombiniert ein späteres Ereignis mit einem früheren Eindruck. Wenn Eagleman sagt, dass eigentlich das, was "man zu einem gegebenen Zeitpunkt zu sehen glaubt, durch die Zukunft beeinflusst" sei, so ist das mit Berücksichtung der von Libet festgestellten Verzögerung wohl nicht ganz richtig. Die Rückdatierung ermöglicht offenbar in einem bestimmten Zeitfenster eine Korrektur des Gesehenen durch die unmittelbar darauf folgenden Ereignisse, die nur physikalisch zukünftig sind, vom Gehirn aber dank der notwendigen Verzögerung bei der Signalübertragung in die erlebte Gegenwart hineingerechnet werden können.

Da das Bewusstein nicht alle von den Sensoren einströmenden Daten registrieren kann, sondern sozusagen ein bereinigtes Bild aufgrund der geringen Kapazität des verfügbaren Arbeitsspeichers erstellt, sind gegenüber der These der Projektion solche Korrekturen innerhalb des Zeitfensters und der Rückdatierung äußerst sinnvoll, um nicht völlig falsch zu reagieren, wenn es auf die Geschwindigkeit der Reaktion ankommt. Von den vielen Millionen Bits, die in jeder Sekunden von den Sinnesorganen an unser Gehirn gesendet werden, werden vermutlich nur zwischen 15 und 40 Bit pro Sekunde verarbeitet.

In der Badischen Zeitung fand sich ein

Bericht von Joachim Rogosch:

In der Badischen Zeitung fand sich ein

Bericht von Joachim Rogosch:

Wie die Psyche das Gehirn baut

Wenn Neurobiologen auf

Psychotherapeuten treffen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Die Neurobiologen erklären, dass das Seelische nur eine

elektrische oder chemische Reaktion des Gehirns ist. Oder

die Psychotherapeuten behaupten, dass das Eigentliche der

Seele nicht in der Materie des Gehirns zu finden sei. Bei

den 51. Psychotherapiewochen in Lindau passierte

Erstaunliches: Ein Neurobiologe, der Göttinger

Hirnforscher Gerald Hüther, erklärte den

Psychotherapeuten, dass die Seele die Materie des Gehirns

gestaltet.

Der Einbruch der Neurobiologie in die Psychotherapie ist

dramatisch. Hüther sprach von einem Paradigmenwechsel.

Das wichtigste - für die Psychotherapie umwälzende

- Ergebnis der neueren Hirnforschung: Das Gehirn ist

nicht mit Abschluss der Entwicklungsphase fertig und baut

danach nur noch ab, sondern es ist plastisch. Es

bleibt lebenslang entwicklungsfähig. Seine

Entwicklung ist abhängig von der Erfahrung. Hüther

berichtete von einer Untersuchung an Taxifahrern aus London,

bei der man messen konnte, dass das Zentrum für

räumliche Vorstellung, der Hypothalamus, umso

größer ist, je länger jemand Taxi

fährt. Erleben formt das Gehirn. Hüther: "Ich kann

das auch erst denken, weil in den letzten zehn Jahren in der

Hirnforschung so viel passiert ist."

Gemeinhin erforschen Neurobiologen, "wie das Gehirn die Seele macht". Eine zugespitzte Formulierung, wie der Direktor am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen, Gerhard Roth, einräumte. Aber er nannte eine Fülle von Beispielen, die zeigen, dass die Neurochemie des Zellgeschehens im Gehirn die Grundlage für dessen Arbeit ist. In Millisekunden tauschen sich Ionen aus, laden und entladen sich Spannungen, die heute exakt messbar sind. Wer die elektrisch oder chemisch ausgelösten Reaktionen kennt, kann sie auch herstellen. "Wir können Wünsche per Mikroelektrode auslösen", sagte der Hirnforscher. Er konnte auch zeigen, dass Wünsche in unbewussten Regionen des Gehirns entstanden sind, bevor das "Ich" sie ins Bewusstsein übernimmt.

Die Kartierung des Gehirns ist weit fortgeschritten. Man kennt Gesichtererkennungsneuronen und den Sitz der Raumwahrnehmung, man hat verschiedene Bewusstseinszustände lokalisiert. Menschen mit geschädigten Hirnteilen haben Schmerzen, aber "sie tun ihnen nicht weh". Andere haben kein "Gewissen". Für Roth ist das nur eine metaphorische Ausdrucksweise. "Aber der Effekt ist genau dieser: Diese Menschen sind aufgrund der Gehirn-Fehlfunktion nicht sozialisierbar." Roth wies auch darauf hin, dass die entsprechenden Modulatoren nicht nur durch eine äußere Verletzung geschädigt werden können, sondern auch "durch die Zurückweisung durch die Mutter." Fehlfunktionen im Gehirn können im Prinzip zu einer kriminellen Tat führe, aber das Rechtssystem tut sich schwer anzuerkennen, dass Schäden im Gehirn ursächlich mit einem Gewaltakt zusammenhängen können. Es gibt Fälle, in denen dieser Zusammenhang eindeutig dokumentiert ist, in anderen Fällen liegt dieser Verdacht zumindest nahe. Für manche Menschen ist es unmöglich, einen Gewaltakt nicht durchzuführen, doch sind neurologische Fehlfunktionen nie die alleinige Ursache von Gewaltverbrechen, sondern es kommen stets situationale und soziale Faktoren hinzu.

Hüther sieht in Roths Arbeiten "die Pfeiler" für eine Brücke zwischen Neurobiologie und Psychotherapie. Es sind Messungen, nicht Ideen, die zu den neuen Erkenntnissen geführt haben. Die Organisatoren der Lindauer Psychotherapiewochen wittern die Chance, dass ihr Beruf durch die naturwissenschaftliche Begründung ihres Tuns an Anerkennung gewinnt, wie der Heidelberger Psychiater Manfred Cierpka betonte.

Der Neurobiologe Hüther hat wenig Scheu davor, über nicht Messbares zu sprechen: über die Erfahrung, jenen nicht angeborenen Einflussfaktor, der irgendwie im Gehirn und im ganzen Körper verankert ist. "Wem nichts mehr unter die Haut geht, der kann auch keine Erfahrung mehr machen", so Hüther. Umgekehrt stellte er fest, dass Erfahrung tatsächlich unter die Haut geht und dort Zellen zu verändern vermag. Die Unbefangenheit, über nicht messbare Faktoren zu sprechen, nimmt er aus der Erfahrung mit dem Messbaren. Seit das Dogma vom nicht mehr änderbaren Gehirn gefallen ist, öffnet sich eine neue Welt. Wenn Hirnforscher sehen, wie sich bei Blinden, die Brailleschrift lesen, das Gehirn verändert, ist ein Leugnen des Einflussfaktors Erfahrung sinnlos. Wie der Körper Hornhaut bildet an beanspruchten Stellen, so auch das Gehirn.

Für die Neurobiologen ist das Gehirn das Reaktionsorgan auf Veränderung. Es muss mit Stress fertig werden. Hüther schilderte ein Beispiel: Wird einer plötzlich arbeitslos, wird zuerst im Unbewussten die Amygdala aktiviert, die auf das limbische System im Gehirn wirkt. Das Gehirn strebt nun danach, aus einem asynchronen wieder in einen synchronen Zustand zu gelangen. Vier Möglichkeiten zählte Hüther auf: Drogen wie Extasy, die den Botenstoff Serotonin ausschütten und damit chemisch wirken, Rhythmen wie Gehen oder "Rosenkranzbeten, das mantrische Aufsagen von immer Gleichem", Entspannung, wie sie in asiatischer Meditation bewirkt wird, und die Bewältigung des Stress auslösenden Faktors.

Wer ohne Drogen zur Bewältigung seiner Probleme ansetzt, braucht, so Hüther, drei Unterstützungsmittel: das Vertrauen in eigene Fähigkeiten: die Erfahrung, das Vertrauen in die Fähigkeiten anderer: die Bindung, und das Vertrauen in vorgestellte Kräfte: der Glaube. Hat das Gehirn Vertrauen erfahren, kommt es in den Flow. Aus einem Problem wird ein gelöstes Problem, mit dem entsprechenden Lustgewinn. Macht es keine Vertrauenserfahrung, gelangt es in einen Teufelskreis: Zu dem Problem kommt die Erfahrung, dass es nicht gelöst wurde. Nicht die Lösung des Problems wird zum Halt im Leben, sondern der Weg vom Problem zur Lösung. "Der Weg ist das Ziel", übersetzt Hüther. Für ihn ist das kein Glaubenssatz, sondern eine neurochemisch gewonnene Erkenntnis aus der Untersuchung von Opiatausschüttungen im Gehirn.

Die Konsequenzen für die Psychotherapie sind einschneidend. In Lindau wurde Hüther nach Therapiemöglichkeiten für aufmerksamkeitsgestörte Kinder gefragt. Man weiß, dass bei ihnen das dopaminergene System unzureichend arbeitet und versucht, mit Psychopharmaka Ausgleich zu schaffen. Die Hirnforscher sehen darin eine eher grobe Methode, zumal laut Hüther eine Erkrankung des dopaminergenen Systems bisher nicht dokumentiert werden konnte. Dagegen kennt man jetzt einen anderen Einflussfaktor auf die Botenstoffe im Gehirn: soziale Kontakte. Je fester und vielfältiger diese seien, desto stärker sei das dopaminergene System.

Dogmen fallen, Weltbilder verändern sich. Das ist der Lauf der Wissenschaftsgeschichte. In Lindau wurde dies auch deutlich im Umgang mit der Wissenschaftssensation des vergangenen Jahres: dem Human Genome Project. Schon der Zellforscher Friedrich Cramer hatte zum Auftakt die Konzentration auf das menschliche Genom als "völlig veraltetes Konzept " abgetan. Phänomene wie die Seele sagten wesentlich mehr aus über den Menschen. Hüther legte nach. Craig Venter habe mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms nur herausgefunden, dass dort das Geheimnis des Lebens nicht zu finden sei. "Das Menschenhirn ist so wenig wie möglich genetisch geprägt, damit wir so viel wie möglich lernen können". Für die Psychotherapeuten heißt das: an die Arbeit. Für die Menschen heißt das: Es gibt keine Ausrede mehr.

Gehirnentwicklung von den Genen vernachlässigt

Das menschliche Genom ist seit kurzem entschlüsselt: 30.000 Gene, nicht viel mehr als ein Wurm, braucht die befruchtete Eizelle, damit aus ihr ein Mensch wird. Doch ausgerechnet bei der Entstehung unseres wichtigsten Organs, des Gehirns, spielen die Gene nur eine untergeordnete Rolle. Wenn es um das Gehirn geht, sind Gene "nur das Basismaterial, statten das Gehirn mit einer Lizenz zum Lernen aus", erklärte Gerald Hüther (Universität Göttingen), doch wie weit dieses Angebot tatsächlich ausgeschöpft wird, hängt davon ab, wie intensiv die Gehirnzellen gefördert werden.

Amazonas-Indianer können 120 Grüntöne auseinanderhalten und mit ebenso vielen Namen belegen und verlieren diese Gabe nach zwei Generationen, wenn sie in die Stadt umziehen. Das Gehirn der folgenden Generationen wird offensichtlich über Erfahrungen strukturiert, denn wenn sich der Erfahrungsraum ändert, wird auch diese potentielle Kapazität des Gehirns nicht mehr genutzt.

Im Mutterleib versetzt das genetische Programm eine Nervenzelle des Fetus zwar in die Lage, sich zu teilen und ein Netzwerk auszubilden. Wie groß es ist und wie dicht es verschaltet wird, bestimmt jedoch die Umgebung, also etwa Signalstoffe oder Nährstoffe. Das Milieu in der Gebärmutter kann das Ungeborene sogar zum "Experten" machen: So finden alle Neugeborenen die mütterlichen Brustwarzen, weil sie dieselben Duftstoffe absondern, die sich im Fruchtwasser befinden. Das Neugeborene sucht also den vertrauten Geruch wieder. "Wenn die Mutter in der Schwangerschaft viel Knoblauch zu sich genommen hat, lässt sich das Neugeborene durch den Geruch von Knoblauch beruhigen", so Hüther. Das genetische Programm der sich vernetzenden Nervenzellen gibt also nur den Handlungsspielraum vor. Wie sie aber tatsächlich wachsen und sich differenzieren, bestimmen Impulse aus der Umwelt mit.

Viele Studien haben gezeigt, dass die Bedingungen im Mutterleib und in der frühen Kindheit das Verhalten im Erwachsenenalter prägen. Da ist es nicht verwunderlich, dass Schwangere und Mütter, die innerlich ruhig und ausgeglichen sind, dadurch das Gefühl des Urvertrauens beim Baby stimulieren und eine sichere Mutter-Kind-Bindung ermöglichen. Stress, mangelnde frühe Bindung, aber auch Psychopharmaka und Fehlernährung in der Schwangerschaft stören die Reifung der Nervennetzwerke. In einer Studie (Tegethoff et al., 2009) analysierte man an die 75.000 Schwangerschaften und stellte fest, dass die Plazenta bei Müttern, die während der Schwangerschaft im Beruf oder im Bekanntenkreis starkem Stress ausgesetzt waren, stärker wuchs als bei wenig gestressten Frauen. Im Studienverlauf waren die Probandinnen zu ihrem Stresspegel in Beruf- und Privatleben befragt worden, anschließend wurden die Daten der Voruntersuchungen mit den Angaben der Teilnehmerinnen verglichen. Die Plazenta versorgt bekanntlich das ungeborene Kind im Mutterleib mit Nährstoffen. Allerdings ist der Stress nur für einen relativ kleinen Teil der Größenunterschiede zwischen den Plazenta verantwortlich, denn emotionale Symptome wie Ängste oder Deprimiertheit standen in keinem Zusammenhang mit der Größe der Plazenta. Unklar ist jedoch, ob eine Veränderung des Plazentawachstums kurz- oder langfristig die Gesundheit der betroffenen Kinder beeinträchtigt, denn möglicherweise wächst die Plazenta, um den Fötus vor negativen Folgen des Stress zu schützen, also als Schutzmechanismus, um das Kind vor negativen Einflüssen durch Stresshormone zu schützen.

Unruhe oder Schwierigkeiten im Umgang mit Belastungen begleiten das Neugeborene dann oft sein ganzes Leben. Was den Menschen ausmacht, ist das Stirnhirn, der frontale Cortex. "Hier befindet sich die Ich-Funktion, hier entspringen unsere Motivationen, Haltungen und die Impulskontrolle", erklärte Hüther. Er verglich diese Hirnregion mit einem ständig wachsenden "Baum", dessen Wachstum von den Erfahrungen gesteuert wird, die jeder Einzelne in seinen mitmenschlichen Beziehungen sammelt. Unser Gehirn, so Hüther, sei ursprünglich ein "Sozialorgan". Seine Aufgabe sei die Erhaltung der körperlichen Prozesse, und die gelingt immer besser, "wenn das zentrale Organ über Voraussicht verfügt". Das habe den Menschen denkfähig werden lassen.

Den entscheidenden Trick, mit dem die Evolution letztlich den Durchbruch zum "Homo sapiens" schaffte, sieht Hüther deshalb in der Partnerwahl: "Die Frauen bevorzugten Männer, die eine hohe Bindungsfähigkeit zum Nachwuchs entwickelt hatten." Und die ihren Kindern damit jene "offenen Programme" weiter vererbten, die unsere psychosoziale Kompetenz ausmachen.

Der Traum bei Föten und Neugeborenen

Bei Föten ähneln die Augenbewegungen, die Herzaktivität und das Bewegungsmuster ab etwa der 32. Schwangerschaftswoche denen von Kindern und Erwachsenen, außerdem haben Föten in den Wochen vor der Geburt immer längere Phasen, die entweder an Tiefschlaf oder an eine Art Wachzustand erinnern, wobei im dritten Trimester der Schwangerschaft Kinder zumindest äußerlich alle sichtbaren Zeichen des Traumschlafs zeigen, etwa Erektionen. Die Geburt ist in Bezug auf Schlaf dann nicht mehr besonders bedeutsam, denn aus neurologischer Sicht passiert bei der Geburt nichts von Interesse. Wenn man annimmt, dass Neugeborene träumen, gibt es keinen Grund, das nicht auch für einen Fötus in den Wochen vor der Geburt anzunehmen, wobei man vermutet, dass sie von ihren eigenen Sinneseindrücken träumen, etwa von Eindrücken wie hell oder dunkel, warm oder kalt. Im Mutterleib überwiegen bekanntlich dumpfe Geräusche, wie die Stimme der Mutter, Berührungen der Gebärmutterwand und der Nabelschnur, Emotionen, Körperempfindungen, Geschmack, d. h., wenn sie träumen, dann träumen sie vermutlich von diesen ersten Sinneseindrücken. Tief- und Traumschlafphasen werden dabei vom Hirnstamm kontrolliert, wobei es REM-OFF und REM-ON-Zellen gibt, die die Hirnrinde im REM-Schlaf auf eine Weise aktivieren, die Träume auslöst, gleichzeitig REM-ON-Zellen die Bewegungssignale an die Muskulatur blockieren, sodass Träume bekanntlich nicht ausagiert werden. Diese neuroanatomischen Verbindungen müssen vorhanden sein, damit die REM-ON-Zellen im Cortex eine Traumaktivität auslösen können, wobei vermutlich die dafür notwendigen Nervenbahnen und Gehirnareale bereits vor der Geburt aktiv sind. Die Verbindungen zwischen Thalamus und Cortex etwa wachsen ab der 24. Woche in den somatosensorischen, auditorischen, visuellen und frontalen Cortex ein, wobei spätestens ab der 30. Woche die Schmerzbahnen zum Cortex aktiv werden, sodass bei der Geburt etwa der visuelle Cortex längst genügend aktive Synapsen hat, um auf Sehreize zu reagieren. Daher spricht aus anatomischer Sicht nichts dagegen, dass Föten irgendwann nach der 32. Woche zu träumen beginnen. Allerdings kann man daraus nicht ableiten, dass Föten im REM-Schlaf in der gleichen Weise träumen wie Menschen. Möglicherweise erzeugt die REM-Aktivität aber im Fötus ein Protobewusstsein inklusive eines Protoselbst, das sich durch einen vom Gehirn erzeugten Raum bewegt und dabei auch starke Emotionen erfährt.

Literatur

Abbott, A. (2019). Pioneering brain study reveals ‘software’ differences between humans and monkeys. Nature, 565, 410-411.

Eagleman, D. M. & Sejnowski, T. J. (2001). Motion Integration and Postdiction in Visual Awareness. Science, 28, 5460.

Guterstam, A., Petkova, V.I., Ehrsson, H.H. (2011). The Illusion of Owning a Third Arm. PLoS ONE 6(2): e17208. doi:10.1371/journal.pone.0017208

Hüther, Gerald (2002). Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Vandenhoeck & Ruprecht.

Tegethoff, M., Greene, N., Olsen, J., Meyer, A. & Meinlschmidt, G. (2009). Maternal psychosocial stress during pregnancy and the placenta: evidence from a population-based cohort study. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 1 , 218.

Zaretskaya, Natalia & Bartels, Andreas (2013). Perceptual effects of stimulating V5/hMT+ during binocular rivalry are state-specific. Current Biology, 21, 919-920.

https://news.yale.edu/2017/11/23/small-distinct-differences-among-species-mark-evolution-human-brain (17-11-22)

http://www.badische-zeitung.de/nachrichten/mantel/kultur/2001/05/kul.3895256.htm (01-05-21)

http://www.alphagalileo.org/ (05-11-13)

http://www.idw-online.de/pages/de/news274740 (08-08-27)

http://science.orf.at/science/news/150851 (08-07-07)

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,589544,00.html (08-12-04)

https://www.spektrum.de/news/was-traeumen-neugeborene-und-foeten/1566458 (18-05-20)

OÖNachrichten vom 19.07.2003

Überblick über weitere Arbeitsblätter zum Thema Gehirn

- Gehirn, Gefühle und Empfindungen

- Gehirn und Zeit

- Wie sich das Gehirn die Gegenwart strukturiert

- Das Problem der Gleichzeitigkeit

- Im Schlaf lernen funktioniert

- Zwei Untersuchungen zum tierischen Gedächtnis

- Gen RGS9 für Wahrnehmungsgeschwindigkeit verantwortlich

- Veränderung der Merkfähigkeit mit Tageszeit und innerer Uhr

- Gehirn und Größe

- Gehirn bei Tieren

- Gehirn und Sprache

- Gehirn und Lernen

- Gehirnforschung & Freiheit

- Gehirn und Computer

- Haben Pflanzen ein Gehirn?

- Quellen und Literatur

inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::