Gehirn und Zeit

Unser wahres Zuhause ist der gegenwärtige Augenblick.

Wenn wir wirklich im gegenwärtigen Augenblick leben,

verschwinden unsere Sorgen und Nöte

und wir entdecken das Leben mit all seinen Wundern.

Thich Nhat Hanh

Wer nur zurückschaut, kann nicht sehen, was auf ihn zukommt.

Konfuzius

Das menschliche Zeitempfinden wird von Signalen des Körpers, der Aufmerksamkeit und den Gefühlen gesteuert. Das menschliche Zeitempfinden ist äußerst komplex, denn es gibt kein Sinnesorgan, das die Gegenwart von der Vergangenheit und der Zukunft trennt. Schon in der Antike unterschied man die messbare Zeit von der gefühlten und wies ihnen zwei Gottheiten zu: Chronos und Kairos. Psychologisch betrachtet folgt die gefühlte Zeit anderen Gesetzen als die messbare, wobei sich das Zeitgefühl in den verschiedenen Lebensabschnitten verändert, denn je älter Menschen sind, desto kürzer erscheinen ihnen die vergangenen Jahre ihres Lebens, und erst ab etwa sechzig Jahren verlangsamt sich die gefühlte Zeit wieder. Das menschliche Gehirn ist ein Vergangenheitsorgan, denn es speichert Bilder und archiviert sie, wobei jede Beschäftigung mit Ereignissen der Vergangenheit diese bei jeder Aktualisierung mit Emotionen auflädt, ob diese nun positiv oder negativ waren. Dadurch bleiben solche Ereignisse lange lebendig bzw. blockieren in manchen Fällen die Zukunft. Dennoch ist das menschliche Gehirn zugleich ein Zukunftsorgan, denn das Gehirn sammelt Informationen über die Zukunft eines Ereignisses, bevor es sich entschließt, wie es das, was es zur Zeit eines Ereignisses gesehen hat, deuten soll. Somit macht das Gehirn aus der Vergangenheit die Zukunft. Das menschliche Erleben ist aber auch grundsätzlich veränderbar, denn man hat selber im Kopf Bilder, Begrenzungen und Bewertungen erschaffen, damit aber auch die aktuelle Wirklichkeit. Wer Veränderungen erreichen will, muss sich daher in vielen Fällen von alten Bildern und Erfahrungen im Gehirn verabschieden, denn belastende Emotionen werden häufig zu Energieräubern. Wo Neues geboren werden will, muss das Alte losgelassen werden, was aber vielen Menschen Schwierigkeiten bereitet, denn man will Erreichtes oft festhalten. Eine Möglichkeit ist dabei, alte Bilder und Erfahrungen zu überschreiben und damit das Erinnerungsrepertoire zu verbreitern.

Historisches: Die Idee, dass die Zeit eine eigenständige Existenz hat, geht vor allen Dingen auf Platon zurück. Doch wurde diese Idee, die in verwandelter Form auch bei Isaac Newton auftaucht, der von einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit sprach, von Einstein widerlegt. Dieser zeigte, dass die Zeiten, die verschiedene Beobachter auf ihren Uhren ablesen, von ihren relativen Bewegungszuständen abhängen, wobei deren Messungen aber alle gleich gültig sind, d. h., nur eine davon hervorzuheben und für absolut zu erklären, ist deshalb im Lichte der Relativitätstheorie ein Akt von Menschen gemachter Willkür (Stangl, 2025).

Die menschliche Wahrnehmung von Zeit ist demnach vielfältig und tief in kulturellen und religiösen Vorstellungen verwurzelt, denn während westliche Gesellschaften oft ein lineares Zeitverständnis pflegen, das auf Fortschritt und Effizienz ausgerichtet ist, existieren auch zyklische und „zeitlose“ Konzepte. Zyklische Zeitvorstellungen, wie sie in hinduistischen Traditionen oder der Maya-Kultur zu finden sind, betonen den Kreislauf von Werden, Vergehen und Wiederkehr. Diese Vorstellungen sind häufig mit dem Glauben an Reinkarnation verbunden und können zu einer gelasseneren Haltung gegenüber dem Leben führen. Im Gegensatz dazu steht die „zeitlose“ Wahrnehmung, wie sie bei den indigenen Völkern Australiens in der „Traumzeit“ existiert. Hier verschmelzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einer Einheit, was zu einem tiefen Respekt vor der Natur und einem Bewusstsein für die Verbundenheit mit den Ahnen führt.

Diese unterschiedlichen Zeitvorstellungen beeinflussen maßgeblich, wie Menschen die Welt wahrnehmen und sich in ihr verhalten, denn ein lineares Zeitverständnis fördert technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum, kann aber auch zu Zeitdruck und Stress führen. Zyklische Vorstellungen fördern hingegen Gelassenheit und ein Bewusstsein für die natürlichen Zyklen, während die „zeitlose“ Wahrnehmung zu einem nachhaltigen Lebensstil und einem tiefen Respekt vor der Natur führt.

In der globalisierten Welt existieren diese unterschiedlichen Zeitvorstellungen parallel, was zu interkulturellen Missverständnissen führen kann. Die westliche Betonung von Pünktlichkeit kann beispielsweise in anderen Kulturen als unhöflich oder aufdringlich wahrgenommen werden. Es ist daher wichtig, sich der Vielfalt der Zeitvorstellungen bewusst zu sein und ein offenes und respektvolles Miteinander zu pflegen. Psychologisch betrachtet, ist die individuelle Zeitwahrnehmung von Faktoren wie Emotionen, Aktivitäten und kulturellem Hintergrund beeinflusst.

Literatur

Stangl, W. (2025, 1. Jänner). Es eilt die Zeit im Sauseschritt … wie man das Zeiterleben verlangsamen kann. was stangl bemerkt ….

https://bemerkt.stangl-taller.at/es-eilt-die-zeit-im-sauseschritt-wie-man-das-zeiterleben-verlangsamen-kann

Wie sich das Gehirn die Gegenwart strukturiert

Die Zeit fließt in unserer Wahrnehmung nicht kontinuierlich, sondern "stößt sich voran" in Schritten von 30 Millisekunden. Dazu strukturiert unser Bewußtsein die Gegenwart in Drei-Sekunden-Einheiten. Der Münchner Hirnforschers Ernst Pöppel: Ein Händedruck, ein Blick zurück, eine Zeile eines Gedichts, ein Schluck Wein, all dies dauert ungefähr drei Sekunden, und das sei kein Zufall. Das Gehirn frage sich ungefähr alle drei Sekunden: Was gibt es Neues in der Welt?

Man kann mit einigem Recht sagen, dass die Gegenwart uns kein kontinuierliches Fließen von der Vergangenheit in die Zukunft ist, sondern aus diskreten Einheiten - Pöppel spricht von "Wahrnehmungsgestalten" - von etwa drei Sekunden Dauer besteht. Das menschliche Kurzgedächtnis kann Eindrücke ungefähr drei Sekunden speichern, bevor die Informationen entweder weiterverarbeitet werden oder unwiederbringlich entschwinden. So dauern Gedankengänge im freien Redefluss, Äußerungen in der Spontansprache, etwa drei Sekunden. Die Verszeile eines Gedichtes, in normalem Tempo gesprochen, oder die Motive eines Musikstückes dauern ebenfalls etwa drei Sekunden. Layouter wählen die Länge einer Spalte in einer Zeitung meist so, dass man sie innerhalb von drei Sekunden lesen kann. Menschen erleben nämlich das, was in einer Zeit von zwei bis drei Sekunden abläuft, als subjektive Gegenwart, denn im Gehirn laufen alle Prozesse nicht starr und gleichförmig ab, sondern rhythmisch eben in diesem Vorwärtsstoßen von Gegenwart zu Gegenwart. Es zeigte sich auch, dass Musik diese durch die Struktur des Gehirns vorgegebene Zeitstruktur und somit das Gegenwartsfenster von drei Sekunden benutzt bzw. festigt. Die Kontinuität des Erlebens entsteht trotz dieser Zerstückelung dadurch, dass aufeinanderfolgende Wahrnehmungsgestalten miteinander inhaltlich vernetzt sind. Bei extremen Fällen von Schizophrenie ist dieser Strom unterbrochen - offenbar weil die Gedächtnisfunktionen, die aufeinanderfolgende Inhalte verketten sollen, gestört sind. Diese Drei-Sekunden-Einheit ist aber nicht die kleinste Einheit in der das menschliche Hirn die Zeit strukturiert: Darunter liegen "Systemzustände" von einer Dauer von zirka 30 Millisekunden. "Das Jetzt dauert 30 Millisekunden", sagt Pöppel und: "Die Zeit fließt nicht, sie stößt sich voran."

LiteraturBaumgarten, T. J., Schnitzler, A. & Lange, J. (2015). Beta oscillations define discrete perceptual cycles in the somatosensory domain. Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hagura, Nobuhiro, Kanai, Ryota, Orgs, Guido & Haggard, Patrick (2012). Ready steady slow: action preparation slows the subjective passage of time. Proc R Soc B: rspb.2012.1339v1-rspb20121339.

Herzog, Michael H., Drissi-Daoudi, Leila & Doerig, Adrien (2020). All in Good Time: Long-Lasting Postdictive Effects Reveal Discrete Perception. Trends in Cognitive Sciences, doi:10.1016/j.tics.2020.07.001.

Rinaldi L., Locati F., Parolin F., Bernardi N.F., Girelli L. (2016). Walking on a mental time line: Temporal processing affects step movements along the sagittal space. Cortex, doi: 10.1016/j.cortex.2016.02.013.

Thönes, S., von Castell, C., Iflinger, J. & Oberfeld, D. (2018). Color and time perception: Evidence for temporal overestimation of blue stimuli. Scientific Reports, doi:10.1038/s41598-018-19892-z.

Auch die bewusste Wahrnehmung aktualisiert die Sinneseindrücke von Veränderungen in unserer Umwelt nicht kontinuierlich, sondern im Takt von Gehirnströmen, wobei dies nicht kontinuierlich erfolgt, obwohl die bewusste Wahrnehmung subjektiv nahtlos erscheint. Nach neuesten Untersuchungen beeinflussen zwei Rhythmen aus verschiedenen Gehirnzentren die Wahrnehmung: Gehirnströme aus einem Areal geben den Takt dafür vor, wie schnell man auf etwas Neues aufmerksam wird, und eine zweite Gruppe von Gehirnströmen beeinflusst dann das bewusste Verarbeiten dieses Neuen, sodass es für die visuelle Wahrnehmung bestimmte Zeitfenster geben dürfte, in denen Reize effektiver wahrgenommen und verarbeitet werden als zu anderen Zeiten (Flash-Lag-Effekt). Baumgarten et al. (2015) konnten nachweisen, dass das Gehirn nicht wie bisher angenommen seine Umwelt kontinuierlich abbildet, sondern diese aus vielen verschiedenen Einzelaufnahmen zusammensetztm während man bisher davon ausging, dass der Mensch seine Umwelt fließend und ohne Unterbrechung wahrnimmt. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass das Gehirn die Umwelt in aufeinanderfolgende Zeitfenster zerlegt und diese dann zu einem Ganzen zusammensetzt. Dafür wurden die Gehirnströme von Probanden mittels Magnetenzephalographie gemessen, während diese einen oder zwei kurz aufeinanderfolgende Reize am Zeigefinger erhielten, wobei diese entscheiden sollten, ob sie nur einen oder zwei Reize wahrnehmen. Probanden nahmen die zwei Reize am Finger nur dann als voneinander getrennt wahr, wenn diese in zwei aufeinanderfolgende Hirnstromzyklen eines spezifischen Frequenzbandes fielen. Wenn beide Reize jedoch in den gleichen Zyklus trafen, nahmen die Probanden nur einen einzigen Reiz wahr. Offensichtlich verarbeitet das Gehirn die Umwelt in einzelnen Standbildern, die starr und ohne Bewegung sind, wobei die Dauer dieser Standbilder je einen Zyklus der Gehirnströme (ca. 50 -100 Millisekunden) beträgt. Die menschliche Wahrnehmung entsteht also vermutlich durch die Aneinanderreihung neuronaler Zyklen bzw. ihrer Standbilder wie bei einer Kamera oder einem Daumenkino. Da das Zusammensetzen der Standbilder bereits wenige 100 Millisekunden bevor der Proband einen Reiz wahrnimmt abgeschlossen ist, konnte man sogar die Wahrnehmung der Probanden vorhersagen, bevor diese einen Reiz überhaupt spüren.

Bei der Arbeit und im Alltag ist es wichtig, realistisch einschätzen zu können, wie lange ein bestimmter Vorgang dauert, denn ohne eine genaue Zeitwahrnehmung kann man tägliche Abläufe nur schwer bewältigen. Wie lange die Dauer bestimmter Reize bewertet wird, hängt von vielen Faktoren ab, etwa von seiner Größe, seiner Form oder seiner Bewegung. Auch kommt es darauf an, wie stark die Wahrnehmung eines bestimmten Gegenstandes einen Menschen dabei mental aktiviert (Arousal). Thönes et al. (2018) haben nun unter kontrollierten Bedingungen die Effekte von Farbtönen auf die Wahrnehmung von Zeit untersucht, denn man gin bisher davon aus, dass etwa der Farbton Rot stärker geistig erregt als Blau, da Rot häufig mit Gefahr verbunden wird. Das sollte also dazu führen, dass Menschen rote Reize zeitlich überschätzen bzw. als länger wahrnehmen als blaue Stimuli. Hinzu kommt jedoch, dass die Wahrnehmung einer Farbe nicht nur vom Farbton abhängt, sondern auch von der Helligkeit und der Farbsättigung. In der neuen Studie hat man sich dabei auf die Farben Blau und Rot konzentriert, also die Extrema des für den Menschen sichtbaren Lichtspektrums. Die ProbandInnen mussten in mehreren Sitzungen Aufgaben am Computer erledigen, wobei ihnen zwei schnell aufeinanderfolgende Kreise von unterschiedlicher Dauer (zwischen 300 und 700 Millisekunden) präsentiert wurden, die jeweils entweder blau oder rot waren, und sollten einschätzen, welcher Kreis länger angezeigt wurde. Vor und nach jeder Sitzung wurden die ProbandInnen zusätzlich befragt, wie stark aktivierend die beiden im Experiment verwendeten Farbreize auf sie wirken. Es zeigte sich überraschender Weise, dass die ProbandInnen die Dauer des blauen und nicht, wie Ergebnisse früherer Studien hatten vermuten ließen, die des stärker erregenden roten Reizes überschätzten. Blaue Reize wurden also im Vergleich zu roten als länger andauernd wahrgenommen. Die Befragung der Versuchspersonen hatte jedoch auch gezeigt, dass der rote Farbton zu einer wesentlich stärkeren mentalen Aktivierung führte als der blaue. Diese Ergebnisse werfen nun die Frage auf, ob das Konzept der kognitiven Erregung die Zeitwahrnehmung tatsächlich so stark beeinflusst, wie bislang vermutet, oder ob andere Faktoren eine weitere Rolle spielen.

Manche Baseball- oder Tennisspieler sehen den Ball vor dem Schlagen wie in Zeitlupe auf sich zukommen, d.h., das Gehirn bereitet sich auf eine schnelle, gezielte Bewegung vor und erhöht die Auflösung der optischen Wahrnehmung, indem es im gleichen Zeitraum mehr Einzelheiten als sonst verarbeitet. Dadurch erscheint dem Spieler die Zeit subjektiv verlangsamt. Mit Hilfe von Experimenten wurde von Hagura et al. (2012) diese neue Form der Zeitverzerrung entdeckt, der auftritt, wenn Menschen sich auf eine gezielte ballistische Bewegung vorbereiten. Diese Form der Zeitdehnung unterscheidet sich in ihren Mechanismen aber von dem Effekt der Chronostasis, bei dem nach einem traumatischen oder besonders stressigen Ereignis ebenfalls subjektiv die Zeit verlangsamt erscheint. Nach Ansicht der Forscher könnte das mit dopamingesteuerten Prozessen zusammenhängen.

Abstrakte Vorgänge wie der Ablauf der Zeit werden vom Gehirn mit sensorisch-motorischen Erfahrungen assoziiert, wobei präzise chronische Koordinaten im menschlichen Umfeld einen Einfluss auf die zeitliche Wahrnehmung des Gehirns haben. Menschen etwa, die mit verbundenen Augen auf chronologische Begriffe wie "gestern" und "morgen" reagieren sollten, reagierten schneller, wenn diese von einer Beinbewegung begleitet waren, d. h., beim Begriff "gestern" wurde das rechte Bein einen Schritt zurück und beim Begriff "morgen" einen Schritt nach vorne bewegt. Wenn Menschen laufen, lassen sie sozusagen die Vergangenheit hinter sich (Rinaldi et al., 2016).

Ein relativ neues Modell für Verarbeitungsprozesse im Gehirn ist das "liquid computing model", das im Gegensatz zu bisherigen theoretischen Modellen davon ausgeht, dass das Gehirn nicht jede Information für sich in einem festen Zeittakt bearbeitet, sondern in kleinen Paketen, die aus ineinanderfließenden und sich auch überlagernden Informationen aus verschiedenen Zeitabschnitten bestehen. Die Nervenreaktion dauerten nach eingehenden Untersuchungen schon in der ersten Verarbeitungsstufe im Gehirn mehrere 100 Millisekunden, was relativ lang ist. Man vermutet daher, dass neuronale Reaktionen auf Reize auch Informationen beinhalten dürften, die von einem vorhergehenden Reiz stammen, also schon auf eine Art von Erinnerung zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Informationsverarbeitung zurückgreifen (vgl. Nikolic, Häusler, Singer & Maass, 2009).

Augustinus: "Confessiones" (Liber XI, Caput XIV)

"Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es einem erklären will, der danach fragt, weiß ich es nicht."

Jahrhunderte zuvor gab Immanuel Kant in seiner "Kritik der reinen Vernunft" (1781) die denkbar radikalste Antwort: Zeit und Raurn seien in uns, als "Formen der Anschauung", ohne die wir keine Erscheinungen wahrnehmen können. Die Zeit sei "nicht etwas, was für sich selbst bestünde", sondern "nichts anderes als die Form des inneren Sinnes, d.h. des Anschauens unserer selbst und unseres inneren Zustandes". Heutige Hirnforscher nähern sich dem Phänomen Zeit viel pragmatischer: Sie nehmen die Existenz einer "objektiven", "äußeren" Zeit als gegeben an und lassen sich auch nicht durch Raumzeit-Krümmungen, Zeitpfeile, komplexe Zeiten et cetera der Physiker verwirren. Sie fragen also nicht, was Zeit ist, sondern wie wir Wissen über Zeit erwerben, wie sich Zeit im Kopf abspielt - im Grunde also nach Kants "Form des inneren Sinnes". Und die läßt sich in Experimenten erforschen.

Das Problem der Gleichzeitigkeit

Auch überliefert als:

People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.

Albert Einstein

Ein grundlegendes Phänomen der Zeitwahrnehmung ist daher der vom Gehirn vermittelte Eindruck der Gleichzeitigkeit. Ab welchem zeitlichen Abstand nehmen wir zwei Reize als getrennt wahr? Dabei besteht ein Unterschied zwischen optischen und akustischen Reizen. Bei zwei Tönen reicht ein Abstand von drei Millisekunden, zwei Sehreize werden schon unter einem Abstand von 20 bis 30 Millisekunden als gleichzeitig wahrgenommen. Von diesen - von der Art des Reizes abhängigen - Schwellen unabhängig ist die "Ordnungsschwelle". Unterhalb dieser kann man zwei Reize zwar als nicht gleichzeitig erkennen, aber nicht zeitlich ordnen, nicht sagen, welcher der erste und welcher der zweite Reiz war. Diese Schwelle ist für alle Sinnesbereiche gleich und liegt eben bei 30 bis 40 Millisekunden.

Bei Schlaganfall-Patienten ist die Ordnungsschwelle oft nach oben verschoben - auf 100 oder mehr Millisekunden. Das äußert sich in Problemen beim Verstehen von Sprache: Denn die akustische Information, die manche Konsonanten (etwa "d" und "t") ausmacht, dauert nur 30 Millisekunden.

Wie Mitarbeiter Pöppels herausfanden, kann man die

30-Millisekunden-Einheit auch im Elektroenzephalogramm (EEG) finden:

Auf eine Serie von akustischen Reizen entstehen im Gehirn Wellen mit

eben dieser Periode. Nur unter Vollnarkose können diese Wellen

nicht ausgelöst werden Das dürfte auch der Grund dafür

sein, dass Patienten nach einer Operation aufwachen und das

Gefühl haben, es sei überhaupt keine Zeit vergangen ("Wann

beginnt denn die Operation?"). Nach Aufwachen aus normalem Schlaf

stellt sich dieses Gefühl kaum ein: Dieser kleinste

innere Taktgeber im Gehirn läuft im Schlaf

offenbar weiter.

Dass das menschliche Gehirn auch unter Vollnarkose übrigens relativ

viel von der Umwelt mitbekommt, zeigt sich daran, dass man in einer

Untersuchung Probanden per Kopfhörer im Operationssaal Entspannungsmusik

und verbale Botschaften vorspielte, und durch die positiven

Suggestionen rund ein Drittel der postoperativen Schmerzmittel einsparen

konnte. Daher ist dieser Einfluss auch von klinischem Interesse, denn

weltweit werden jedes Jahr mehr als zweihundert Millionen Menschen

operiert, meist unter Vollnarkose. Viele Menschen haben dabei Angst vor

dem Kontrollverlust, und immer wieder hört man Berichte über Phasen intraoperativer Wachheit,

doch sind explizite Erinnerungen an Ereignisse während des

Bewusstseinsverlusts extrem selten (ca. 2 Promille). Diese

intraoperative Wahrnehmung legt aber nahe, dass Chirurgen stärker auf

Geräusche oder negative Kommentare am Operationstisch achten sollten.

Schlafphasen

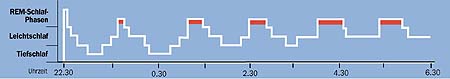

Der Schlaf wird in drei Phasen unterteilt, die sich anhand

unterschiedlich stark ausgeprägter

Hirnströme unterscheiden lassen:

Leichtschlaf, Tiefschlaf und die so genannten

Rem-Phasen. Rem-Abschnitte sind durch schnelle

Bewegung der Augen unter den Lidern (englisch: rapid eye movement)

gekennzeichnet. Etwa alle neunzig Minuten beginnt ein neuer

Schlafzyklus, in dem alle drei Schlafphasen in unterschiedlicher

Länge auftauchen.

Zu Beginn der Nacht haben die "Durchgänge"

einen großen Anteil an Tiefschlaf und nur sehr kurze

Rem-Phasen. Später verlängern sich die Rem-Abschnitte.

Die meiste Zeit befinden sich schlafende Menschen

im Leichtschlaf. Nach Auffassung von Schlafmedizinern benötigt

der Mensch den Leichtschlaf, um überhaupt in die erholsamen

Schlafphasen zu gelangen.

Verkürzt man systematisch den Schlaf, so geht

das zunächst zu Lasten des Leichtschlafs. Bis auf eine

individuell verschiedene Mindestschlafzeit von circa fünf bis

sechs Stunden kann so die Schlafdauer reduziert werden, ohne

dass die Leistungsfähigkeit verloren geht.

Die ideale Nachtruhe ist in der ersten Hälfte

durch längere Tiefschlafphasen gekennzeichnet. In der zweiten

Nachthälfte wird der Schlaf dann leichter, die Länge der

Rem-Phasen nimmt zu. Der Tiefschlaf ist für die körperliche

Erholung wichtig, aber auch für das Lernen.

Die Integration über die 30-Millisekunden-Intervalle ist notwendig, um das Chaos der eintreffenden Reize zu ordnen. Das sieht man leicht ein. Doch offenbar kann dieses Ordnen bei verschiedenen Menschen unterschiedlich funktionieren - und sogar der Begriff der Gleichzeitigkeit individuell variieren. Das legen neue Untersuchungen (Proceedings of the Royal Society, 268, S. 31) an der Universität in Sheffield nahe: Jim Stone und Mitarbeiter zeigten ihren Testpersonen ein rotes Licht und spielten ihnen einen Ton vor. Die Intervalle zwischen diesen beiden Reizen variierten: bis zu einer Viertelsekunde (250 Millisekunden) Abstand. Die Probanden sollten sagen, wann ihnen vorkam, dass die beiden Eindrücke exakt zur selben Zeit eintrafen. Zur Überraschung Stones empfanden manche Personen die beiden Eindrücke als gleichzeitig' wenn der Lichtreiz 150 Millisekunden vor dem Ton ausgelöst wurde. Bei anderen war es genau umgekehrt. Nun könnte es sein, dass die Menschen beim Registrieren von Tönen unbewußt einkalkulieren, dass Schall wesentlich langsamer reist als Licht. Um das zu testen; wiederholte Stone das Experiment mit einer vier Meter entfernten Schallquelle, das entspricht elf Millisekunden den Differenz zwischen Auslösen des Tons und Eintreffen im Ohr. Ergebnis: Die Beurteilung der Gleichzeitigkeit änderte sich genau um diese elf Millisekunden. So unterschiedlich die Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit bei verschiedenen Menschen ist, meint Stone, ein Mensch für sich muß bei "seinem Konzept" bleiben: "Sonst könnte ja niemand Tischtennis spielen."

Nach der sogenannten "Consolidation"-Theorie der

Gedächtnisbildung lernt nur der Hippocampus zum

Zeitpunkt der Informationsaufnahme, also "online" und erst

später, wenn der Hippocampus "offline" ist, etwa während

des Schlafes, werden die gespeicherten Informationen wieder

abgespielt und in den Cortex überführt. Siehe dazu im

Detail ![]() Lernt

der Cortex langsam? & Die

Chemie des Lernens

Lernt

der Cortex langsam? & Die

Chemie des Lernens

Literatur

Jaramillo, J., Schmidt, R. & Kempter, R. (2014). Modeling Inheritance of Phase Precession in the Hippocampal Formation. The Journal of Neuroscience, 34, 7715–7731.

Meilinger, T., Strickrodt, M. & Bülthoff, H. H. (2016). Qualitative differences in memory for vista and environmental spaces are caused by opaque borders, not movement or successive presentation; Cognition, http://dx.doi.org/10.1016/ j.cognition.2016.06.003

Schmidt, Robert, Diba, Kamran, Leibold, Christian, Schmitz, Dietmar. Buzsáki, György & Kempter, Richard (2009). Single-Trial Phase Precession in the Hippocampus. Journal of Neuroscience, 29, 13232-13241.

Murray, A.J., Sauer, J.-F., Riedel, G., McClure, C., Ansel, L., Cheyne, L., Bartos, M., Wisden, W. & Wulff, P. (2011) Parvalbumin-positive CA1 interneurons are required for spatial working but not for reference memory. Nature Neuroscience, DOI: 10.1038/nn.2751.

Shin, Hyeyoung & Moore, Christopher I. (2019). Persistent Gamma Spiking in SI Nonsensory Fast Spiking Cells Predicts Perceptual Success. Neuron, doi:10.1016/j.neuron.2019.06.014.

Ulanovsky N. (2011). Neuroscience: How is three-dimensional space encoded in the brain? Curr Biol 21, 886-888.

Yartsev, M.M. & Ulanovsky, N. (2013). Representation of three-dimensional space in the hippocampus of flying bats, Science, 340, 367-372.

https://www.mpg.de/10723116/ ortsgedaechtnis (16-09-08)

Wenn man von der Küche durch den Flur ins Wohnzimmer geht, dauert das ein paar Sekunden, aber man erinnert sich anschließend daran, den Weg zurückgelegt zu haben, was gar nicht so selbstverständlich ist, denn um sich Ereignisse einzuprägen, müssen sie im Gehirn innerhalb von Millisekunden wieder abgespult werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Gehirn dazu vermutlich einen Mechanismus der "Phasenverschiebung" ("phase precession") nutzt. Zur Orientierung im Raum dienen bei Mensch und Tier vermutlich Ortszellen im Hippocampus, also jener Struktur im Gehirn von Säugetieren, die für das explizite Gedächtnis wie Fakten, Ereignisse, Sequenzen entscheidende Bedeutung hat, die immer dann aktiv sind, wenn man sich in einem bestimmten Bereich eines Raums aufhält, wobei sich die Bereiche verschiedener Ortszellen dabei überlappen. Durchquert man z.B. die Ortsfelder A und B, sind beispielsweise erst die Ortszelle A, dann die Ortszellen A und B und schließlich die Ortszelle B aktiv. Diese Abfolge spielt sich in einem Zeitrahmen von Sekunden ab, wobei für Nervenzellen ein paar Sekunden nahezu eine Ewigkeit sind, da viele zelluläre Prozesse auf viel schnelleren Zeitskalen ablaufen. Um daher Verbindungen zwischen Zellen zu verstärken, müssen beide Zellen innerhalb von Millisekunden aktiv sein, d.h., wenn eine Zelle A wenige Millisekunden vor der Zelle B feuert, prägt sich im Gehirn die Reihenfolge "AB" ein. Eine solche Komprimierung der Ereignisse von Sekunden auf Millisekunden wird im Gehirn durch eine Phasenverschiebung codiert, d.h., Ortszellen folgen einem bestimmten Rhythmus im Gehirn und feuern im Takt. Allmählich entsteht so im Gehirn eine Art geometrische Karte des den Menschen umgebenden Raumes, wofür sowohl Bewegungen durch den Raum als auch die dabei gesammelten Sinneseindrücke notwendig sind, damit Motorik und Sensorik mittels sensomotorischen Repräsentationen dieses Bild des Raum entstehen lassen.

Ulanovsky (2011) hat Methoden entwickelt, um die Gehirnaktivität frei fliegender Fruchtfledermäuse mit kleinsten Sensoren zu messen und so deren natürliches Verhalten bei der Navigation mit bestimmten Gehirnfunktionen in Beziehung zu setzen. Seine Untersuchungen geben Einblicke in so komplexe Hirnfunktionen wie räumliche Erinnerung, Orientierung im dreidimensionalen Raum und Navigation. Dabei zeigte sich, dass bei diesen Tieren die räumliche Umgebung sowie ihre Fortbewegung durch spezialisierte Ortszellen im Gehirn erfasst und abgebildet wird, wobei jede dieser Zellen für ein bestimmtes, dreidimensionales Areal einer bekannten Umgebung zuständig ist und aktiv wird, sobald sich die Fledermaus in diesem Gebiet befindet. Ein Netzwerk dieser Ortszellen bildet dabei das gesamte räumliche Umfeld des Tieres ab und erlaubt ihm, die eigene Position exakt zu bestimmen.

Räumliche Sequenzen, wie Wegstrecken, werden demnach im Hippocampus verarbeitet. Hier wurden Neuronen gefunden, die für das sogenannte Ortsfeld zuständig sind, denn sie feuern, wenn Menschen sich an einer bestimmten Stelle im Raum befinden. Wenn man die Hirnströme mittels Elektroenzephalographie (EEG) misst, sieht man im Hippocampus ganz typische Aktivitätsschwingungen, auch Theta-Rhythmus genannt, wobei Nervenzellen, die gerade aktiv räumliche Informationen kodieren, zeitlich versetzt zu diesem Rhythmus feuern. Dadurch entsteht ein komplexes räumlich-zeitliches Muster von elektrischer Aktivität im Gehirn, das eine bedeutende Rolle für das Speichern von räumlichen Informationen hat. Mit einem Computermodell konnten Wissenschaftler nun voraussagen, wie einige Nervenzellen bestimmte Neuronen in anderen Hirnregionen anregen, in einem speziellen Rhythmus zu feuern. Um zu beobachten, wie der Takt zustande kommt, simulierten die Forscher das Verhalten von Nervenzellen in den verschiedenen Hirnbereichen am Computer. Das Ergebnis ihres Modells: Der Rhythmus kann von einer Region an die nächste weitergeleitet werden und muss nicht einzeln in den jeweiligen Bereichen entstehen (Jaramillo et al., 2014).

Für den Takt im Zusammenspiel der Gehirnzellen sorgen vor allem auch schnell inhibitorische Zellen im Hippocampus, die ihre Kontaktpartner also nicht zu weiterer Aktivität anregen, sondern diese hemmen, wobei eine experimentelle Ausschaltung dieses Zelltyps in Experimenten an Mäusen insofern Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung zeigen, dass das Arbeitsgedächtnis auf diese schnell hemmende Zellen angewiesen ist, während das Ortsgedächtnis auch ohne diese Rhythmusgeber noch problemlos funktioniert (vgl. Murray et al., 2011).

Shin & Moore (2019) glauben in den Gammawellen nun im Mausmodell jene Neuronen entdeckt zu haben, die als eine Art Metronom des Gehirns fungieren könnten, denn diese bringen neuronale Prozesse in Einklang und ermöglichen so die koordinierte Verarbeitung von Sinnesreizen. Dafür ist eine bestimmte Art von Neuronen verantwortlich, die sie als fast spiking interneurons bezeichnen. Indem diese im Gehirn den Takt vorgeben, scheint sich die sensorische Wahrnehmung der Tiere zu verbessern.

Das menschliche Ortsgedächtnis

Im Alltag brauchen Menschen ein Ortsgedächtnis, denn für den Kaffee gehen sie zielsicher in die Küche und wissen genau, wo Kaffeemaschine und Tasse zu finden sind, d. h., sie benötigen ein mentales Abbild der Wohnung und der Dinge darin. Wie dieses Ortsgedächtnis genau funktioniert, ist bislang nicht klar, denn es ist die Frage, ob Menschen eine große mentale Karte für alle Objekte in der Wohnung nutzen, oder ob sie vielmehr verschiedene kleine Karten für jeden Raum besitzen. Meilinger et al. (2016) überprüften mithilfe einer 3D-Brille das Ortsgedächtnis von Versuchspersonen in einer virtuellen Umgebung, einmal in einem offenen, übersichtlichen Raum und einmal in verschachtelten Korridoren. In beiden Räumlichkeiten sollten sich die ProbandInnen ein Arrangement aus sieben virtuellen Objekten einprägen, wobei die Objekte in beiden Szenarien exakt gleich verteilt waren. Die verschachtelten Korridore, den Navigationsraum, mussten sich die Teilnehmer erst zu Fuß erschließen, um alle Objekte zu sehen, während im offenen Raum, dem Vistaraum, alles auf einen Blick zu sehen war. Danach wurde gefragt, wo die Objekte waren und wie schnell und wie gut sich die Personen an die Position der Gegenstände erinnern und in welcher Reihenfolge. Dabei zeigte sich, dass die räumliche Gedächtnisspur für die Anordnung der sieben Objekte davon abhängig war, in welchem Raum die Versuchsteilnehmer sie gesehen hatten. Lernten sie in der verschachtelten Korridorumgebung, erinnerten sie sich sofort an Objekte, die sich im gleichen Korridor befanden wie sie selbst im Moment der Befragung. Sie brauchten allerdings länger, um sich Objekte aus dem Nachbarkorridor ins Gedächtnis zu rufen und wiederum noch länger für Objekte, die zwei Korridore entfernt lagen. Der Zugriff auf ihr Ortsgedächtnis verlief also nur schrittweise, Korridor für Korridor. Probanden, die im offenen Raum gelernt hatten, konnten sich hingegen an alle Objekte gleich schnell erinnern und waren flexibler bei der Nachbildung der Objektanordnung. Ein Kontrollexperiment zeigte, dass diese Unterschiede im Aufbau des Ortsgedächtnisses nicht daher rühren, dass die Personen durch den Navigationsraum laufen oder dass sie die Objekte nur nacheinander zu Gesicht bekommen, sondern diese kommen vielmehr durch die Verschachtelung und begrenzte Sichtbarkeit in den Korridoren zustande. Diese Ergebnisse sprechen dagegen, dass Menschen eine große, allumfassende mentale Karte ihrer Umgebung aufbauen, aus der sie schnell und flexibel alle Orte herauslesen können, d. h., das Ortsgedächtnis für die Kaffeemaschine in der Küche umfasst nicht zwingend auch den Ort für die Haarbürste im Bad oder umgekehrt. Will man von der Küche aus zur Haarbürste im Bad, folgt der Zugriff auf das Ortsgedächtnis Stück für Stück der tatsächlichen Lernerfahrung, also zuerst Küche, dann Flur, dann Bad. Es gibt daher einen grundsätzlichen Unterschied, ob man die Lage von Objekten in offenen Räumen oder in Navigationsräumen lernt. In großen, offenen Räumen fällt es leicht, die Position vieler Objekte als eine Einheit zu erinnern.

Siehe dazu "Im Schlaf lernen funktioniert"

Zwei Untersuchungen zum tierischen Gedächtnis

Nature (1998, Nummer 395, S. 272).

Das menschliche Gedächtnis speichert Ereignisse gleich mit dem Ort und der Zeit, in dem sie stattgefunden haben. Bisher dachte man, dass diese Fähigkeit einzigartig sei. Doch nun berichten US-Neurobiologen über ausgeklügelte Experimente, die glaubhaft machen, dass auch Vögel sich nicht nur merken, was geschah, sondern auch, wann es geschah. Sie brachten Eichelhähern, die Futter als Vorrat verscharren, zuerst bei, dass Mottenlarven mit der Zeit verderben. Wenn die Vögel nun vor der Wahl zwischen Mottenlarven und (unverderblichen) Erdnüssen stehen, dann entscheiden sie sich nur dann dafür, lieber die Larven auszugraben, wenn sie diese erst vor kurzem verscharrt haben. dass sie die verdorbenen Larven am Geruch erkennen, schlossen die Forscher aus, indem sie den Inhalt aller Futterspeicher erneuerten. Es scheint also, dass Eichelhäher zumindest über eine primitive Form von "episodischem Gedächtnis" verfügen. (Nature, 395, S. 272).

Unser Hirn tut sich mit "bevor" schwer

Das menschliche Gehirn tut sich mit Sätzen schwerer, in denen

Information nicht in chronologischer Reihenfolge präsentiert

wird. Ein Beispiel: Der Satz "Bevor ich heimwankte, trank ich den

Wein aus" beansprucht die grauen Zellen mehr als die Version "Nachdem

ich den Wein ausgetrunken hatte, wankte ich heim". Das stellten

Forscher aus Hannover und San Diego fest, indem sie die elektrische

Aktivität im Kopf von Personen maßen, während sie

ihnen solche Sätze vorlasen. Bei "Bevor"-Konstruktionen stieg

die Aktivität vorne links im Großhirn, dort, wo das

Kurzzeitgedächtnis sitzt, viel stärker an als bei der

"Nachdem"-Variante. Es bedarf eben eines gewissen Merkaufwandes, um

Teilsätze zeitlich zu ordnen. (Nature, 395, S. 71).

Gen RGS9 für Wahrnehmungsgeschwindigkeit verantwortlich

Denkt an das fünfte Gebot:

Schlagt eure Zeit nicht tot!

Erich Kästner

Nature (2003, Nummer 427, S. 75).

Wer mit dem Auto vom hellen Tageslicht in einen dunklen Tunnel hinein- und dann wieder hinausfährt, braucht Augen, die sich rasch auf die neuen Lichtverhältnisse umstellen können. Bei manchen Menschen dauert das bis zu zehn Sekunden, bei manchen geht das in einem Bruchteil dieser Zeit. Andere Menschen können rasch fliegende Gegenstände von einem hellem Hintergrund nicht unterscheiden und deshalb etwa nicht Ball spielen. Auch das hängt mit der Geschwindigkeit der Anpassung zudammen. Physiologische Unterschiede finden sich jedoch zwischen den Augen solcher unterschiedlich schnell reagierenden Menschen nicht, denn die Fotorezeptoren funktionieren bei beiden normal. Nun haben Forscher ein Gen (RGS9) identifiziet, dessen Mutation eine molekulare Kaskade unterbricht, mit der gesunde Augen sich rasch adaptieren. Sie nennen den Gen-Defekt "Bradyopsie" (langsames Sehen).

Das Gedächtnis der Fische

Ingraham, E. L., Anderson, N. D. & Hamilton, T. J. (2014). 12-Day Reinforcement Based Memory in African Cichlids (Labidochromis caeruleus)? Society for Experimental Biology, Annual Meeting 2014, Manchester. Poster Session A9.60.

http://magazine.web.de/de/

themen/wissen/tiere/9694646-

Fische-haben-kein-Spatzenhirn.html (10-01-17)

Noch immer verbreitet ist die Theorie oder besser der Mythos, nach dem angeblich Fische nur ein Drei-Sekunden-Gedächtnis besitzen, also gewissermaßen alle vier Sekunden die Welt von Neuem entdecken. PsychologInnen haben nun in Studien nachgewiesen, dass Fische sogar über ein recht gutes Erinnerungsvermögen verfügen, denn anders wäre es ihnen gar nicht möglich, ein komplexes Sozialverhalten an den Tag zu legen. Auch können manche Arten Erlerntes sogar späteren Generationen weitergeben und ihr Verhalten anpassen. Phil Gee (Universität Plymouth) brachte Fischen bei, dass sie zu einer bestimmten Tageszeit einen Hebel betätigen müssen, um an Futter zu gelangen. Nach dieser Untersuchung haben Fische eine Erinnerungsspanne von mindestens drei Monaten. Karpfen, die einmal mit der Angel aus dem Wasser gezogen wurden, meiden Haken für mindestens ein Jahr.

Auch haben Fische, die sich einprägen können, wo sich Futter finden lässt, einen evolutionären Vorteil gegenüber denjenigen, die das nicht können, denn wenn sie sich daran erinnern, dass ein bestimmtes Gebiet Futter enthält, aber frei von der Bedrohung durch Räuber ist, sind sie in der Lage, dorthin zurückzukehren. Insbesondere bei Futterknappheit ist dies ein entscheidender Überlebensvorteil. Um das Gedächtnis der Fische zu untersuchen, trainierten Ingraham et al. (2014) Buntbarsche darauf, sich in einem bestimmten Bereich des Versuchsaquariums aufzuhalten, indem der Aufenthalt in dieser Zone, in der sich ein Linienmuster aufwärts bewegte, mit Futter belohnt wurde. Der Aufenthalt am anderen Ende des Trainingsbeckens, in dem sich das Muster abwärts bewegte, wurde hingegen nicht belohnt. Nach drei Trainingstagen und einer darauffolgenden Pause von zwölf Tagen hielten sich die Fische bevorzugt in dem Areal auf, in dem sie Futter erhalten hatten.

Veränderung der Merkfähigkeit mit Tageszeit und innerer Uhr

Psychological Science 2005/2.

http://www.psychologicalscience.org/

http://www.wz-newsline.de/

index.php?redid=476672 (09-03-28)

http://www.welt.de/welt_print/

article2085256/Warum_die_Schule_

um_neun_Uhr_anfangen_sollte.html (08-06-06)

Hahn, E., Preckel, F. & Spinath, F. (2011). Das Eule-Lerche Prinzip - Der Zusammenhang von Chronotyp, Persönlichkeit, Intelligenz und akademischer Leistung. Report Psychologie, 10, 410-420.

Der zirkadiane Rhythmus eines Menschen wird sowohl von inneren (Körpertemperatur, Hormonspiegel, Aktivität der Gene) als auch von äußeren Faktoren (Temperatur, Tageslicht) geprägt. Bereits aus früheren Studien ist bekannt, dass der zirkadiane Rhythmus die Denk- und Konzentrationsfähigkeit beeinflusst. Dieser Rhythmus ist jedoch nicht für alle Menschen gleich, denn es gibt verschiedene "Chronotypen", also Menschen, bei denen sich der Zeitpunkt unterscheidet, zu dem sie am leistungsfähigsten sind. Einige sind morgens sehr leistungsfähig und verlieren ihren Elan im Lauf des Tages ("Lerchen"), während andere erst gegen Nachmittag oder am Abend auf Touren kommen ("Eulen"). Cynthia May (Universität Charleston) hat mit Hilfe von Gedächtnistests entdeckt, dass der Einfluss der Tageszeit für bewusste Erinnerungen und das unbewusste Einprägen von Zusammenhängen sogar gegenläufig ist, sodass der Biorhythmus eines Menschen mitbestimmt, wie gut sein Gedächtnis funktioniert. Die Forscher hatten mit ihren Probanden, von denen etwa die Hälfte zu den "Eulen" und die andere Hälfte zu den "Lerchen" gehörte, zu unterschiedlichen Tageszeiten Tests durchgeführt. Auf dem Höhepunkt ihrer Tagesform konnten sich die Teilnehmer sehr gut bewusst Dinge oder Zusammenhänge merken, hingegen war das automatische Erinnerungsvermögen eher schlecht. Im Tagestief funktionierte die automatische Wahrnehmung und Abspeicherung sehr gut, während die bewusste Merkfähigkeit deutlich nachließ. Offenbar verändert der zirkadiane Rhythmus zusätzlich jedoch auch unwillkürliche Gehirnprozesse wie die unbewusste Wahrnehmung bestimmter Zusammenhänge. Daher sollte der persönliche Tagesablauf oder zumindest die Planung bestimmter Aufgaben, die ein gutes Gedächtnis erfordern, dem eigenen Chronotypen angepasst werden. Übrigens: Bei Kindern ab der Pubertät bis ins Erwachsenenalter von 25 bis 30 Jahren ist der Eulen-Typ besonders ausgeprägt und der normale Schlafrhythmus liegt dann zwischen 23 Uhr bis ein Uhr nachts und sieben bis neun Uhr morgens.

Hahn, Preckel und Spinath (2011) zeigten in einer Untersuchung, dass Lerchen meist weniger kreativ, jedoch gewissenhaft, ordentlich, zielstrebig, zuverlässig und zufrieden sind, Eulen hingegen zu mehr Schlaf- und Stimmungsproblemen neigen, aber auch tendenziell innovativer und unkonventionelle sindr, jedoch auch mehr Alkohol und Zigaretten konsumieren. Abendmenschen leiden während der Woche durch äußere Anforderungen oft unter Schlafmangel, wodurch Schlafstörungen und dauerhafte Müdigkeit entstehen können. Vermutlich resultiert aus diesem Muster auch der Zusammenhang zwischen 'eveningness' und Depressionen, Angststörungen sowie bipolaren Störungen. Viele Abendtypen gleichen ihr wöchentliches Schlafdefizit dann am Wochenende durch vermehrten Schlaf aus. Der Morgenmensch hingegen kann sich während der Woche leicht an die zeitlichen Vorgaben durch Arbeit oder Schule anpassen, er bekommt unter Umständen jedoch am Wochenende Probleme. Nimmt ein ausgeprägter Morgenmensch an Nachtaktivitäten teil, kann er am nächsten Morgen trotzdem nicht länger schlafen. Diese mangelnde Anpassungsfähigkeit bereitet betroffenen Lerchen auch in Schichtarbeitssystemen eher Schwierigkeiten. Zwar wird bei Eulen tendenziell eher eine höhere Intelligenz diagnostiziert, diese setzen sie jedoch in Schul- und Studienleistung nicht um. Hier ist der Morgenmensch tendenziell überlegen, denn Lerchen können ihre Gewissenhaftigkeit ausspielen und haben während des Vormittags, also der typischen Unterrichts- und Prüfungszeit ihr Leistungshoch.

Problematischer für Eulen als für Lerchen ist die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit, denn ihr biologisches Timing bleibt nach der Zeitumstellung einfach auf Normalzeit, während soziale Aktivitäten um eine Stunde früher stattfinden. Das führt häufig zu Störungen des inneren Rhythmus sowie Schlafmangel und in der Folge auch zu gesundheitlichen Problemen.

Folgen von Schichtarbeit oder der Sommerzeit-Winterzeit-Umstellung

Die innere Uhr des Menschen geht nicht sehr genau und ist manchmal in Abhängigkeit von den Lebensumständen auch unterschiedlich schnell, daher wird sie jeden Tag neu justiert, was vor allem durch das Tageslicht, das der wichtigste Zeitgeber ist, erfolgt. Menschen in ständiger Dunkelheit wie manche Schichtarbeiter haben notwendigerweise Rhythmusprobleme, deshalb sollten sie sich tagsüber möglichst viel im Hellen aufhalten, vor allem zu Mittag. Bekanntlich führt Schichtarbeit fast immer zu Schlafstörungen, denn dabei arbeitet man ja entgegen den inneren Rhythmen, wobei in Wechselschichten sich die innere Uhr gar nicht anpassen kann. Falsche Lichtsignale wirken sich negativ auf Herz und Kreislauf aus. Chronobiologen sind daher prinzipiell gegen eine Umstellung von/auf Sommerzeit bzw. Winterzeit, denn die eigentliche Rhythmusumstellung schafft man zwar in wenigen Tagen, aber danach ist man über sieben Monate abends längerer Helligkeit ausgesetzt, und das gibt der inneren Uhr permanent falsche Lichtsignale. Siehe dazu auch Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit (=Normalzeit)

Till Roenneberg (Ludwig-Maximilians-Universität München) wertete Daten von 55000 Menschen einer großen Fragebogenaktion und von 50 Teilnehmern aus einem Feldexperiment aus. Er stellte fest, dass die minutiöse Anpassung durch die Winter-Sommerzeit-Umstellung empfindlich gestört wird. Dies betrifft vor allem die Eulen, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, denn sie sind mehr als vier Wochen nach der Umstellung noch immer nicht an die künstliche Sommerzeit angepasst. Die innere Uhr der Eulen bleibt auf Normalzeit, während ihre sozialen Aktivitäten um eine Stunde vorgestellt werden. Aber auch die innere Uhr von Lerchen stellt sich bei Beginn der Sommerzeit nicht vollständig um. Thomas Kantermann München rät, sich so viel Tageslicht wie möglich auszusetzen, besonders am Tag der Umstellung und die Tage danach, falls sich Unwohlsein einstellt. Lerchen haben es einfacher, da sie meist früh genug wach sind und somit genügend Licht über den Tag hinweg bekommen. Eulen sollten dafür sorgen, dass sie viel Zeit, am besten morgens oder vormittags an der frischen Luft verbringen. In gut beleuchteten Räumen werden rund 400 Lux erreicht, während das Sonnenlicht an Regentagen etwa 10000 Lux liefert und bei Sonnenschein sogar mehr als 100000 Lux. Ein bedeckter Himmel hat immer noch mehr Lichtintensität für die innere Uhr zu bieten als jede Wohn- oder Bürobeleuchtung. Auf keinen Fall sollte man Medikamente, die den Schlaf fördern, oder übermäßig Kaffee zu sich nehmen.

Schulbeginn 8:00 Uhr für viele zu früh!

Der biologische Taktgeber läuft bei jedem Menschen nach einem anderen Rhythmus: Bei einigen tickt er sehr viel langsamer als 24 Stunden. Ihr Tag müsste eigentlich länger dauern. Sie laufen erst dann zu Höchstleistungen auf, wenn andere sich am liebsten schon vom Arbeitstag erholen oder gar unter ihrer Bettdecke verkriechen würden. "Eulen" nennen Forscher diese Nachtmenschen, zu der etwa 15 Prozent der Bevölkerung gehören. Etwa genauso sind zwanghafte Frühaufsteher, genannt die "Lerchen" (siehe oben). Sie sind um sieben Uhr munter und über den Vormittag hinweg deutlich produktiver als Eulen. Vor allem die Spätaufsteher können nicht frei nach ihrem Rhythmus leben, sondern müssen fleißig sein, wenn sie schlafen möchten - und ruhen, wenn sie hellwach sind. Als "Sozialen Jetlag" bezeichnet Till Roenneberg (Universität München) diesen bedauernswerten Zustand. Dass der frühe Unterrichtsbeginn auch dem Biorhythmus der Kinder widerspricht, belegten Forscher der Universität von North Texas. Sie befragten 824 Schüler und Studenten zu ihren Schlafvorlieben und verglichen ihre schulischen Leistungen, Noten und Abschlüsse. Die Frühaufsteher schnitten durchweg besser ab als die Eulen.

Das subjektive Zeitempfinden

Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.

Literatur

Bejan, A. (2019). Why the Days Seem Shorter as We Get Older. European Review, 27, 187-194.

Wittmann, M. & Lehnhoff, S. (2005). Age effects in perception of time. Psychological Report, 97, 921-935.

Wittmann, M. (2013). Gefühlte Zeit: Kleine Psychologie des Zeitempfindens. C.H.Beck.

https://www.wienerzeitung.at/

nachrichten/top_news/985740_Die-vierte-Dimension-im-Gehirn.html (18-09-01)

Alle Lebewesen besitzen mehrere biologische Uhren, den Tag-Nacht-Rhythmus, die hormonellen Taktgeber oder die Aktivitäten der inneren Organe. Diese Uhren werden dabei im Gehirn abgestimmt, indem sie äußeren Impulsen und inneren Vorgaben folgen. Das menschliche Körperempfinden entscheidet auch über die Zeitwahrnehmung, denn achtet man nicht auf sich selbst, kommt es zu einer Zeitraffung, konzentriert man sich aber sehr auf das eigene Körpergefühl, kommt es zu einer subjektiven Zeitdehnung. Das Gehirn entwickelt somit ein eigenes Zeitgefühl und folgt beim Speichern von Erlebnissen auch nicht der objektiven Zeit sondern seinen eigenen Zeitsignalen. Es gibt ein Neuronennetzwerk im Gehirn, das Erfahrungen und Erinnerungen zeitlich einordnet, indem es Ereignisse mit Zeitstempeln versieht und sie in einer bestimmten Reihenfolge abspeichert. Interessanterweise liegt das Zeit-Netzwerk im Gehirn direkt neben dem Areal für die räumliche Orientierung. An im Labor gezüchtete Gehirnzellen konnte man ein Signal nachweisen, das Zeitinformationen kodiert und die Zeitabfolgen unmittelbar während eines Erlebnisses festhält. Dabei verarbeitet diese Neuronengruppe das Erlebte im Erfahrungsfluss, den ein Mensch macht. Anders als die räumliche Orientierung, bei der spezialisierte Zellen ihre typischen Funktionen erfüllen, folgen die neuronalen Zeitmesser keinem typischen Aktivitätsmuster, sondern das Signal verändert sich ständig. Zeit ist somit kein regelmäßiger Prozess, denn sie ist immer einzigartig und veränderlich.

Ein reiskorngroßes Areal im Gehirn , der suprachiasmatischer Nucleus, steuert vor allem den circadianen Rhythmus, also das dem Menschen auf Grund innerer Taktung vorgebene Zeiterleben. Das subjektive Zeitempfinden basiert hingegen auf zwei Ebenen: der prospektiven Zeitwahrnehmung, also dem Gefühl des momentanen Zeitverlauf, sowie die retrospektive Zeitwahrnehmung, dem Blick zurück in die Vergangenheit. Das augenblickliche Zeitempfinden ist vorwiegend im Körpergefühl verortet, während die retrospektive Zeitwahrnehmung von der Erlebnisdichte des erinnerten Zeitraums abhängt. So vergehen in der Regel die ersten Urlaubstage eher langsam, während die folgenden Tage eher schneller vergehen (s.u.).

Menschen über fünfzig Jahre erleben ihren 18. Geburtstag oft als Lebensmitte, denn bis zum frühen Erwachsenenalter scheint die Zeit langsamer zu vergehen, da man entwicklungspsychologisch viel Neues lernen muss. Im Laufe des Erwachsenenalters wird man hingegen routinierter, das Neuartige verschwindet, nur Aufregendes bleibt länger im Gedächtnis, wobei emotional aufgeladene Momente besonders prägend sind (s. u.).

Auch ist das Verständnis für Zeiteinheiten wie Minuten oder Stunden nicht angeboren, sondern Kinder müssen ein Gefühl dafür nach und nach entwickeln. Zunächst leben sie nur in der Gegenwart, und erst im Grundschulalter sind sie in der Lage, Ereignisse in einer zeitlich stimmigen Reihenfolge zu rekonstruieren. Davor schätzen Kinder Zeitabläufe eher an ihren räumlichen Gegebenheiten ab, denn ist ein Kind größer als das andere, muss es logischerweise auch älter sein.

Das Zeitempfinden ist auch kulturell überformt, Einteilungen wie morgen oder gestern sind für Kinder anfangs noch eine Herausforderung. Das Zeitgefühl wird auf Grund der kulturellen Basis auch von Generation zu Generation weitergegeben, was zur Folge hat, dass in den einzelnen Kulturen mit dem Phänomen Zeit sehr unterschiedlich umgegangen wird. Das zeigt sich etwa beim Thema Pünktlichkeit, denn während es mehr als ein Viertel der eher uhrzeitorientierten Deutschen als unhöflich empfindet, mehr als sechs Minuten zu spät zu einem Treffen zu erscheinen, machen den mehr eigenzeitorientierten Spaniern zwanzig Minuten Wartezeit häufig nichts aus.

In einer Studie befragten Wittmann & Lehnhoff (2005) Probanden zwischen 14 und 94 Jahren, wie schnell nach ihrem subjektiven Empfinden die vergangenen zehn Jahre verstrichen waren, wobei sich zeigte, dass die Älteren das Gefühl haben, die Zeit sei schneller vergangen. Nach einer ersten Hypothese setzt jeder eine bestimmte Zeitspanne automatisch in Relation zum bisher gelebten Leben, wobei für eine Vierjährige ein Jahr einem Viertel des bisherigen Lebens entspricht, während es für einen Achtzigjährigen nur einem Achtzigstel bedeutet. Nach einer anderen Hypothese (Wittmann, 2013) hängt es von der Dichte der Ereignisse ab, wie schnell die Zeit subjektiv verstreicht. Es gibt das paradoxe Phänomen, dass die Zeit gerade dann, wenn man sich langweilt und wenig erlebt, im Nachhinein besonders schnell vergangen ist, etwa im Wartezimmer eines Arzt dauert es sehr lange, bis man endlich drankommt, während man sich am Abend wundert, warum der Tag jetzt schon schnell vergangen ist. Untersuchungen in Altenheimen haben diesen Effekt bestätigt: Im Moment selbst verstrich die Zeit für die Probanden langsam, bis es Mittagessen gab oder der Pfleger kam. Fragte man später aber dieselben Heimbewohner, wie schnell der Tag für sie vergangen sei, antworteten sie: sehr schnell. Nach dieser Hypothese ist das Gedächtnis für die Zeitwahrnehmung entscheidend, denn an je mehr Ereignisse man sich erinnert, desto länger kommt einem eine Zeitspanne vor. Bekanntlich vergehen auch im Urlaub die ersten Tage immer sehr langsam, die letzten dafür ganz schnell: Am Anfang muss man die Anreise bewältigen, dann erkundet man die Umgebung und erlebt dabei viel, Vieles ist neu. Nach ein paar Tagen schleichen sich aber Gewohnheiten ein, denn man kauft jeden Tag immer beim selben Bäcker die Semmeln und auch den Weg zum Strand oder zur Bar kennt man genau. Und dann ist der Urlaub viel zu früh vorbei.

Was im Lauf eines Urlaubs passiert, lässt sich nach Wittmann auch auf das Leben übertragen, denn die vielen ersten Male, die man in der Kindheit und Jugend erlebt, bleiben stark in Erinnerung: der erste Schultag, das erste Rendezvous, der erste Kuss, das erste Bier, der erste Arbeitstag, das erste eigene Gehalt, das erste Auto. Wenn man dann zwanzig Jahre verheiratet ist, jeden Morgen in die Arbeit fährt und jeden Sommer am selben Urlaubsort verbringt, verfliegt die Zeit. Mit zunehmendem Alter sind Menschen immer weniger offen für Neues, wie man aus der Entwicklungspsychologie weiß, doch je mehr Neues und Emotionales ein Mensch erlebt, desto mehr prägt sich im Gedächtnis ein und desto stärker entschleunigt sich rückblickend das Leben.

Das subjektive Zeitempfinden wird auch durch psychoaktive Wirkstoffe wie LSD, Coffein oder Meskalin beeinflusst, wobei man unter ihrem Einfluss Zeitintervalle überschätzt, während Sedative wie Hopfen und Baldrian, Chinin oder Lachgas dazu führen, die Zeitdauer zu unterschätzen. Auch von Parkinson Betroffene oder depressive Menschen nehmen die Zeit mitunter stark verlangsamt wahr, während sie für Menschen mit ADHS oft rasend schnell vergeht.

Das subjektive Zeitparadoxon

bezeichnet in der Psychologie das Phänomen, dass Menschen mit zunehmendem Alter die Jahre immer kürzer erscheinen, d. h., die biologische innere Uhr des Menschen läuft mit zunehmendem Alter langsamer, weshalb die physikalische Zeit als schneller empfunden wird. Hinzu kommen die Effekte der sogenannten Ereigniszeit, also jene Zeiträume, in denen sich viel ereignet, denn folgen viele Ereignisse schnell aufeinander, dann wird die dabei vergehende Zeit als kurz empfunden, während physikalisch gleich lange, ereignislose Zeiträume, die mit Routinearbeiten oder Warten gefüllt sind, dagegen als lang wahrgenommen werden. Bejan (2019) entwickelte eine eher physikalische Theorie für das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht, wenn man älter wird. Er vermutet eine physikalische Grundlage für den Eindruck, dass manche Tage langsamer sind als andere, dass nämlich die messbare Uhrzeit nicht dasselbe ist wie die vom menschlichen Geist wahrgenommene Zeit. Diese Verstandeszeit ist demnach eine Abfolge von Bildern, d.h., Spiegelbildern der Natur, die durch Reize von Sinnesorganen gespeist werden. Die Geschwindigkeit, mit der Änderungen in diesen mentalen Bildern wahrgenommen werden, nimmt mit dem Alter ab, was auf verschiedene physische Merkmale zurückzuführen ist, die sich mit dem Alter ändern, also Sakkadenfrequenz, Körpergröße, Abbau der Nervenbahnen usw., wobei auch die menschlichen Neuronen- und Nervennetze im Gehirn mit dem Jahren reifer und komplexer werden, und liegen auch in der Tatsache begründet, dass Nervenbahnen altern und elektrische Signale nicht mehr so schnell weiterleiten wie in der Jugend.

Überblick über weitere Arbeitsblätter zum Thema Gehirn

- Gehirn, Gefühle und Empfindungen

- Gehirn und Zeit

- Wie sich das Gehirn die Gegenwart strukturiert

- Das Problem der Gleichzeitigkeit

- Im Schlaf lernen funktioniert

- Zwei Untersuchungen zum tierischen Gedächtnis

- Gen RGS9 für Wahrnehmungsgeschwindigkeit verantwortlich

- Veränderung der Merkfähigkeit mit Tageszeit und innerer Uhr

- Gehirn und Größe

- Gehirn bei Tieren

- Gehirn und Sprache

- Gehirn und Lernen

- Gehirnforschung & Freiheit

- Gehirn und Computer

- Haben Pflanzen ein Gehirn?

- Quellen und Literatur

inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::