Die kognitiven Lerntheorien

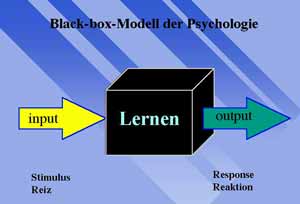

Neben den behavioristischen Ansätzen, die die Beobachtung des Verhaltens in den Vordergrund stellen und sich nicht so sehr mit den Leistungen des Gehirns beschäftigen, gibt es auf der anderen Seite die kognitiven Konzepte, die gerade diesen Aspekt stark betonen, erforschen und hinterfragen.

Die Kognitivisten wollen die Denkprozesse des Lernens erkennen und erklären. Man könnte auch sagen, dass die Kognitivisten sich im Gegensatz zu den Behavioristen auch mit der "Black Box", also den inneren Vorgänge in einem Individuum, befassen. Fundamentale Merkmale der kognitiven Betrachtungsweise sind

- menschliches Verhalten ist mehr als eine Reiz-Reaktions-Kette (Passivität), Reaktionen sind nur z. T. von außen steuerbar/manipulierbar

- Entwicklung ist ein aktiver Prozeß eines Subjektes, das mit Erkenntnisfunktionen ausgestattet ist

- dieses Subjekt baut Erkenntnis durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt auf (Bsp.: Kind nimmt LEGO-Stein, lutscht daran, wirft ihn weg etc. Und lernt dabei sowohl die Beschaffenheit des Gegenstandes kennen als auch die Auswirkungen des eigenen Handelns mit dem Gegenstand (=Werkzeug)

- Handeln wird von Denkvorgängen bestimmt und damit nicht nur von den äußeren Gegebenheiten (z. B. können Kinder Verhaltensweisen entwickeln, die in ihrer Umwelt gar nicht vorkommen)

- das Bindeglied zwischen Reiz/Umwelt und Reaktion/Verhalten ist die kognitive Repräsentation: nicht unmittelbar an die Wahrnehmung gekoppelte Kodierung und Integration von Informationen/Reizen/Umweltfaktoren in ein persönliches Erfahrungs- und Denksystem (Hunde sind böse- vielleicht sind Schafe auch böse -> Vorsicht vor Tieren)

- damit werden Reize nicht nur aufgenommen, sondern auch einer Bewertung und Veraarbeitung unterzogen

- die kognitiven Repräsentanten werden bestimmt durch: 1. Inhalt (Gegenstand, Verhalten von Personen); 2. Informationskanal (Input optisch, akustisch o. ä.) und 3. Art (bildhaft, durch Handlung, gedanklich, sprachlich)

- die Art der kognitiven Repräsentation wandelt sich mit dem Alter, vor allem qualitativ, damit ist geistige Entwicklung nicht nur eine reine Ansammlung von Fakten, sondern zuehmende Anpassung an die Umwelt

- dieser gesamte Informationsverarbeitungprozeß ist relativ unabhängig von einer persönlichen Motivationslage, vor allem mit zunehmenden Alter

- bei den Anpassung gibt es Akkommodation (Individuum passt sich selbst an die Umwelt an) und Assimilation (Individuum passt die Umwelt an sich an), beides wechselseitig je nach Bedingungen durch intelligentes Denken und Handeln

Diese Aspekte treffen nicht für alle kognitivistischen Ansätze in gleichem Ausmaß zu. Kognitives Lernen kann auch als Lernen durch Einsicht oder Lernen durch Denken bezeichnet werden. Im Gegensatz zum instrumentellen Lernen passiert hier die Verhaltensänderung plötzlich. Kognitives Lernen lässt sich durch drei Merkmale näher beschreiben:

Diese Aspekte treffen nicht für alle kognitivistischen Ansätze in gleichem Ausmaß zu. Kognitives Lernen kann auch als Lernen durch Einsicht oder Lernen durch Denken bezeichnet werden. Im Gegensatz zum instrumentellen Lernen passiert hier die Verhaltensänderung plötzlich. Kognitives Lernen lässt sich durch drei Merkmale näher beschreiben:

- Einsicht ist abhängig von der Anordnung der Problemsituation,

- Lernerfolg stellt sich plötzlich ein ("Aha-Erlebnis),

- die gewonnene Lösung kann auf andere Situationen angewendet werden.

Seinen Ursprung hat der Kognitivismus in der deutschen Gestaltpsychologie. Auch Jean Piaget (1896-1980) hatte, obwohl kein Lerntheoretiker, großen theoretischen Einfluss auf den Kognitivismus und lieferte vor allem entwicklungstheoretische Impulse. Albert Bandura entwickelte eine sozial-kognitive Lerntheorie mit behavioristischen Zügen. Robert M. Gagné als ein führender Vertreter des Kognitivismus entwickelte schließlich zusammenfassend eine Hierarchie von Lernarten, die vom Signallernen bis hin zur Problemlösungskompetenz reicht. Jerome S. Bruner und David Ausubel sind weitere wichtige Vertreter.

Der Kognitivismus entwickelte sich etwa zur gleichen Zeit wie der Behaviorismus. Er befaßt sich überwiegend mit folgenden Themen:

- Wahrnehmung

- Problemlösen durch Einsicht

- Entscheidungsprozesse

- Informationsverarbeitung

- Verständnis

Im Gegensatz zur Verhaltenstheorie werden die bewussten Prozesse betont. Kognitives Lernen wird daher auch als Informationsaufnahme und -verarbeitung bezeichnet, da die Person aktiv an dem Prozess beteiligt ist und das Ergebnis dieses Lernens keine isolierten Verbindungen zwischen Verhalten und Folgen sind, sondern Strukturen. Dabei müssen Organismen in der Lage sein, Signale von außen zu empfangen und diese in biochemische Informationen umzuwandeln, denn nur so können sie adäquat auf ihre Umwelt reagieren. Für die Verarbeitung von Informationen, die das Gehirn erreichen, ist diese Fähigkeit eine wichtige Voraussetzung, denn im Gehirn aktiviert die Stimulation von Neuronen unter anderem diejenigen Gene, die für Lernprozesse und Gedächtnis wichtig sind. In neueren Untersuchungen zeigte sich, dass dafür das Protein Coronin 1 jenes Bindeglied zwischen äußerem Reiz und neuronaler Aktivierung darstellt, das effizientes Lernen sowie Gedächtnisbildung erst gewährleistet.

Einige kognitive Theorien beschäftigen sich im Besonderen mit dem Zusammenhang zwischen Kognition und Handlung. Diese Handlungssteuerung wird hier zum Kern der Theoriebildung. Durch einen Plan werden die Handlungen gesteuert. Dieser kann in Teilschritte zerlegt, ein grober oder ein sehr exakter Entwurf der zukünftigen Handlung sein. Im Unterschied zum Behaviorismus wird der Mensch als Subjekt gesehen, das nicht unter der Kontrolle seiner Umwelt steht, sondern kann sich selbst seine Ziele setzen und diese erreichen (vgl. Edelmann 1995, S. 8f).

Kognitives Lernen kann man auch unter dem Aspekt verbales und non-verbales Lernen betrachten (vgl. Edelmann 1995).

- Verbales Lernen: Beim verbalen Lernen sprechen wir vom Erwerb von Sachwissen durch das sprachliche Lernen. Bei diesem Wissenserwerb geht es um den Aufbau von kognitiven Strukturen. Zwei Formen lassen sich unterscheiden:

- das Wissen über Fertigkeiten (z.B. Schreiben, Rechnen) und

- das Wissen über Sachverhalte (z.B. Erkennen von Aussagen, Bedeutungen und Inhalten von Wörtern und Sätzen).

- Non-verbales Lernen: Es existiert auch eine bildhafte und eine handlungsmäßige Repräsentation von Wissen. Diese duale Form der Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung wurde von Paivio hervorgehoben. Diese duale Kodierung hat unterschiedliche Bedeutung für das Lernen:

- Informationen können entweder optisch oder akustisch verarbeitet werden,

- Informationen können besser gelernt werden, wenn diese bildhaft und akustisch verarbeitet werden.

Sind Informationen sehr konkret oder dinghaft, findet eher eine bildhafte Kodierung statt. Diese kann sowohl bei der Lösung von abstrakten als auch von konkreten Problemen hilfreich sein.

Zeichen-Gestalt-Theorie Tolmans

Während Behavioristen menschliches Verhalten ausschließlich auf eine Verbindung von Reizen und Reaktionen beschränken, ist Edward C. Tolman (Bild links) der Meinung, dass jedes Verhalten zielgerichtet ist und daher mit bestimmten Erwartungen verbunden sein muß. Ein Mensch handelt demnach deshalb, weil er eine bestimmte Erwartung in Verbindung mit seinem geplanten Tun hat. Er entwickelt Vorstellungen von seiner physikalischen Umgebung (kognitive Landkarten) und Erwartungen, die beinhalten, dass dieses Wissen auf eine bestimmte Weise belohnt werden wird.

Während Behavioristen menschliches Verhalten ausschließlich auf eine Verbindung von Reizen und Reaktionen beschränken, ist Edward C. Tolman (Bild links) der Meinung, dass jedes Verhalten zielgerichtet ist und daher mit bestimmten Erwartungen verbunden sein muß. Ein Mensch handelt demnach deshalb, weil er eine bestimmte Erwartung in Verbindung mit seinem geplanten Tun hat. Er entwickelt Vorstellungen von seiner physikalischen Umgebung (kognitive Landkarten) und Erwartungen, die beinhalten, dass dieses Wissen auf eine bestimmte Weise belohnt werden wird.

Die "Zeichen-Gestalt-Theorie" Tolmans könnte man als Übergang von den verhaltensorientierten zu den kognitiven Konzepten der Lerntheorien bezeichnen, da sie schon drei Ebenen des Lernens differenziert: zuallererst die bedingten Reflexe, dann folgen Versuch und Irrtum und zuletzt das Lernen durch Einsicht. Sie nimmt an, dass jedes Lernen zielgerichtet abläuft und der Lernende "nicht Bewegungen, sondern Bedeutungen lernt".

Eine wichtige Erweiterung zu allen vorausgegangenen Theorien liegt auch in der Unterscheidung zwischen Lernen und Vollzug. Tolman fand heraus, dass zwischen dem Zeitpunkt des eigentlichen Lernens und dessen Ausführung eine geraume Zeit vergehen kann. Die Motivation, das Gelernte auch zu zeigen, kann z.B. durch Belohnung gegeben werden.

Während klassische Reflextheorien das menschliche Gehirn mit einer Telephonzentrale vergleichen, in der lediglich Reize entsprechenden Reaktionen zugeordnet würden, führt Tolman (1948) folgendes aus:

"Das Gehirn ist viel eher mit einem Kommandoraum, in dem Landkarten hängen, zu vergleichen als mit einer altmodischen Telephonzentrale. Die ankommenden Reize werden nicht einfach durch Eins-zu-eins-Schaltungen mit den abgehenden Reaktionen verbunden. Vielmehr werden sie normalerweise überarbeitet und in einer zentralen Kontrollstelle zu einer vorläufigen kognitiven Karte der Umgebung verarbeitet. Diese vorläufige Karte, die Straßen, Wege und Zusammenhänge anzeigt, bestimmt letztendlich, welche Reaktion das Tier am Ende wahrscheinlich ausführen wird".

Tolman ist es besonders wichtig, das menschliche Verhalten in seiner Ganzheit zu betrachten und es nicht - wie bei den klassischen Behavioristen - auf molekulare Aspekte zu beschränken. Hier wird seine Nähe zur deutschen Gestaltpsychologie deutlich.

Jerome Bruner: Kategorien und Konzepte

Jerome S. Bruner geht daher immer davon aus, dass nur ein Mensch, der in seiner Umwelt Ordnungen und Beziehungen erwartet, nach ihnen suchen und sie finden wird.

Da Bruner von der Prämisse ausgeht, dass das Hauptproblem des menschlichen Gedächtnisses nicht das Speichern von Informationen, sondern ihr Abrufen ist, stellt sich ihm der Gedächtnisprozess als Prozess des Problemlösens dar: Wie muss ich die Information plazieren, damit ich sie auf Abruf bekomme? Da für das Entdecken im Gedächtnis vorhandene Information abgerufen, auf die konkrete Fragestellung angewendet und mit neuen Erkenntnissen kombiniert werden muss, ist also Übung im Problemlösen in zweierlei Hinsicht eine Voraussetzung zum Erlernen der heuristischen Methoden des Entdeckens: Um die nötigen Kenntnisse aus dem Gedächtnis abrufen zu können und um die bestehende Schwierigkeit in eine Art Rätselform zu bringen und dieses Rätsel (das Problem) dann zu lösen.

Aus Jerome S. Bruners Sicht basieren Wahrnehmung und Entscheidungsprozesse auf einer Kategorisierung. Demnach ordnet jeder Mensch Objekte oder auch Ereignisse anhand spezifischer Attribute bestimmten Klassen (Kategorien) zu.

Die Attribute stehen dabei für wichtige Charakteristika des jeweiligen Objektes und können als Regeln verstanden werden, die bestimmen welcher Kategorie es angehört. Attribute für die Kategorie "Hund" könnten zum Beispiel folgende sein: Tier, vier Beine, Fell, bellt,... In einer Kategorie werden auf vier verschiedene Arten Aussagen über die zugehörigen Objekte, auf die reagiert werden soll, getroffen.

- Als erstes werden die kritischen Attribute benannt. Dies sind die wichtigsten Charakteristika, die einen Gegenstand in eine Kategorie einordnen. Für die Kategorie Auto wären dies zum Beispiel das Vorhandensein des Motors, des Getriebes und von bestimmten Kontrollvorrichtungen.

- Neben der Spezifizierung dieser Attribute trifft ein Kategorie weiterhin Aussagen über die Art und Weise der zwingenden Kombination dieser Attribute. Beim Auto wäre es beispielsweise wichtig, dass die Teile richtig montiert sind. Denn eine Ansammlung von Motor, Getriebe, etc. in einem grossen Sack würde man wohl kaum als Auto bezeichnen.

- Den einzelnen Attributen werden nun noch unterschiedliche Gewichtungen zugeschrieben. So hätten die kritischen Attribute höchstes Gewicht, dann kämen vielleicht die Karosserie und die Räder, dann Fenster und Türen und letztlich mit wenig Gewichtung solche Dinge wie Aussenspiegel, Sitzbezüge und Wackeldackel.

- Letztlich setzt eine Kategorie dann noch Akzeptuierungsgrenzen für die Attribute fest. Dies könnte man auch als Toleranz bezeichnen, im Rahmen derer ein Objekt von den normativen Attributen abweichen kann und dennoch als der Kategorie zugehörig bezeichnet werden kann. Beim Auto wäre hier zum Beispiel die Frage, ob nur vierrädrige oder auch dreirädrige Objekte der Kategorie zugehören dürfen.

Wird nun ein Objekt oder ein Ereignis anhand dieser Kriterien einer bestimmten Kategorie zugeordnet, so impliziert diese Entscheidung wie in Zukunft auf dieses Objekt reagiert werden soll. Werden neue Informationen aufgenommen, so werden diese in die bestehenden Kategorien eingeordnet oder, wenn dies nicht möglich sein sollte, werden neue Kategorie gebildet. Dieser Prozeß der Einordnung beziehungsweise Neubildung weist Ähnlichkeiten zu Piagets Theorie der Anpassung an die Umwelt durch Assimilation und Akkommodation auf.

Um komplexere Ereignisse wahrnehmen zu können, ist es notwendig, Vorhersagen auf der Basis verwandter Kategorie treffen zu können. Diese verwandten Kategorien bezeichnet Bruner als Kodierungssysteme. Diese sind hierarchisch aufgebaut und werden von unten nach oben allgemeiner. Steht in der ersten Zeile zum Beispiel Beeren, so wird in der nächsten zwischen eßbaren und nicht eßbaren unterschieden, in der dritten Zeile werden dann beispielsweise die eßbaren in rote, blaue, schwarze und grüne unterteilt und so fort.

Der Aufbau solcher Kodierungssysteme wird durch vier Faktoren beeinflusst. Erstens durch den Set, das heißt, durch die Einstellung die eine Person einer bestimmten Sache gegenüber hat, durch ihre persönlichen Neigungen. Zweitens wird sie beeinflusst durch den Bedürfniszustand der Person. Das heißt um einen optimalen Aufbau einer Kategorie zu gewährleisten, sollte man sich auf einem mittleren Erregungsniveau befinden. Als dritten Punkt nennt Bruner die Meisterung von Spezifika. Er nimmt hierbei an, dass sich die Kodierbarkeit eines Objektes oder Ereignisses dann verbessert, wenn man möglichst viel über die Spezifika dieser weiß. Auch die Verschiedenartigkeit des Trainings spielt bei der Bildung von Kategorien eine grosse Rolle. So nimmt Bruner an, dass der Bezug zu einem Objekt einfacher herzustellen ist, wenn man damit in den verschiedensten Lernsituationen konfrontiert wird.

Ist ein Mensch nun in der Lage, zu erkennen, dass bestimmte Dinge einer Kategorie angehören und andere nicht, so hat er das Konzept dieser Kategorie gebildet. Bruner bezeichnet die Einsicht, dass einige Dinge einer Kategorie angehören und andere nicht als Prozeß der Konzeptbildung. Gelangt er nun noch zu der Erkenntnis warum einige Dinge einer bestimmten Kategorie angehören, bzw. gelangt er zu der Einsicht, welche Attribute für diese Kategorie kritisch sind, so hat er das Konzept dieser Kategorie erworben. Bruner spricht hier vom Konzepterwerb.

Lernen ist nach Bruner durch drei Merkmale gekennzeichnet:

- Die Aneignung neuer Information, häufig solcher, die dem zuwiderläuft oder das ersetzt, was die Person vorher stillschweigend oder ausdrücklich gewußt hat.

- Die Umwandlung (Transformation), um das Wissen für eine neue Aufgaben tauglich zu machen, also die Art und Weise, in der wir mit Information umgehen, um über sie hinaus zu gelangen.

- Die Bewertung (Evaluation), also die Prüfung, ob die Art, wie wir Informationen angeeignet und angepaßt haben, dem neuen Anwendungszweck adäquat ist.

Jerome Bruners pädagogisch-methodisches Konzept ist theoretisch nur schwer einer bestimmten Lerntheorie zuzuordnenen, da seine Beiträge zur Kategorisierung von Begriffen und deren Zusammenfassung in Regeln eher der kognitivistischen Lerntheorie zugeordnet werden können, während seine Ausführungen zum entdeckenden Lernen eher der konstruktivistischen Erkenntnistheorie Piagets verwandt ist.

Unter entdeckendem Lernen versteht Bruner allgemein die selbstlernende Erschließung eines Wissensgebietes, wobei der Lehrer nur eine beobachtende und helfende Funktion hat. Da der Lehrer seine Schüler nie auf jede mögliche Situation vorbereiten kann, muß der Lernende schon früh beginnen, Techniken zum Problemlösen zu entwickeln. Daher ist es wichtig, solche Problemlösetechniken zu üben, z.B. durch Transferförderung: Der Schüler geht mit gelerntem Wissen induktiv um, das heißt, er sucht nach jeder neu gelernten Wissenseinheit nach Gemeinsamkeiten in seiner schon vorhandenen Wissensstruktur und formuliert daraufhin Regeln, um sich bestimmte Gemeinsamkeiten erklären zu können. Je mehr Einzelfälle er kennenlernt, umso präziser werden seine Regeln, so dass er danach in der Lage ist, auf der Basis seiner Regeln, also dem Allgemeinfall, auf den Einzelfall zu schließen (deduktiv). Dieses Vorgehen ähnelt der genetischen Theorie Piagets, in der jeder neue Einzelfall assimiliert, also als Differenz zu den bisherigen Beobachtungen verstanden, und durch Akkommodation in die Wissensstruktur eingebunden wird. Je mehr Einzelfälle dem Schüler bekannt werden, desto komplexer wird die Wissensstruktur oder das Schema. Zur Problemlösekompetenz gehört die Fähigkeit, die Lösung eines Problems relativ selbstständig anzugehen. Der Lernende muß in der Lage sein, die Problemstellung zu analysieren, Hypothesen zu formulieren und zu überprüfen. Beherrscht ein Schüler diese Eigenschaft, so hat er gelernt, zu lernen. Mit intuitivem Lernen bezeichnet Bruner die Einfälle, deren Herkunft nicht in Worte zu fassen sind. Intuitives Denken ist zurückzuführen auf die Vertrautheit in einem bestimmten Wissensgebiet, in dem der Lernende in der Lage ist, bestimmte Denkfolgen zu überspringen, um schneller zu seinem Ziel zu gelangen. Beim entdeckenden Lernen wird Neugier gegenüber einem Wissensgebiet aufgebaut, indem nur Bruchstücke bekannt sind, und die Fülle der Informationen vom Schüler entdecken werden. Diese Neugier wirkt motivierend auf den Schüler, neues Wissen zu erlangen.

Es ist in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen worden, dass Kinder sich schon frühzeitig "Theorien" über die Welt bilden. Im Alter von fünf oder sechs Jahren haben die Kinder einen robusten Sinn für drei überlappende Bereiche ausgebildet. "In der Welt der physikalischen Objekte haben sie sich eine Theorie der Materie zurechtgebastelt; in der Welt der lebenden Organismen haben sie eine Theorie des Lebens entwickelt; und in der Welt der Menschen haben sie eine Theorie des Denkens entworfen, in der eine Theorie des Selbst enthalten ist" (Gardner 1993, S. 111).

Das Bild vom Kind als kleinem Forscher liegt natürlich nahe, aber dieses Bild ist jedoch in zweierlei Hinsicht schief: Kinder sind keine distanzierten Forscher, denn das Begreifen der zunächst rätselhaften Umwelt ist für sie schlicht (über)lebensnotwendig, wobei sie sich mit ihrer ganzen Person einsetzen und auch schmerzhafte Erfahrungen riskieren, und Begriffe wie "Forscher" und "Theorie" legen bewußte und reflektierte Vorgänge nahe, die aber Kindern dieses Alters in der Regel weder kognitiv noch sprachlich verfügbar sind. Allerdings sind diese intuitiven "Theorien" der frühen Jahre auf Grund ihrer unreflektierten Selbstverständlichkeit teilweise so robust, dass sie selbst beim späteren Erwachsenen durch widersprechende wissenschaftliche Erkenntnisse kaum erschüttert werden können.

Jerome S. Bruner hat in seinem Buch "Toward a Theory of Instruction" (1966) auch auf die soziale Seite des Lernens hingewiesen und beschreibt ein tiefes menschliches Bedürfnis, auf andere einzugehen und mit ihnen gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten. Er nennt dieses Bedürfnis "Gegenseitigkeit" (Reziprozität) und macht darin eine Motivationsquelle aus, die jeder Lehrende nutzen kann, um das Lernen zu stimulieren. Er schreibt: "Dort, wo gemeinsames Handeln von Nöten ist, wo Gegenseitigkeit notwendig ist, um als Gruppe ein Ziel zu erreichen, scheinen Prozesse am Werk zu sein, die den Einzelnen geradezu in das Lernen hineintragen, die ihm eine Kompetenz verleihen, die in Gruppensituationen nötig ist."

Das Erlernen sozialen Verhaltens

Huesmann, L. R. & Miller, L. S. (1994). Long-term effects of repeated exposure to media violence in childhood. In L. R. Huesmann (Ed.), Aggressive behaviour. Current perspectives (S. 153-186). New York: Plenum.

Durch die beiden Prozesse des Modellernens und des enaktiven Lernens, wird einerseits die Struktur der gespeicherten Skripten modifiziert, andererseits nimmt die Stärke der Enkodierung eines Skripts und dessen Verflechtung mit anderen kognitiven Schemata zu. Skripten die durch die Generierung positiver Konsequenzen während ihrer Erprobung im Verhaltensrepertoire des Kindes verbleiben, werden immer resistenter gegen Modifikationen (Huesmann & Miller 1994). Nach dieser Theorie entwickeln Kinder, die aggressiven Episoden in den Medien (Fernsehen, Kino, Computerspiele) ausgesetzt werden, Skripts, die in den entsprechenden Situationen aggressive Reaktionen vorsehen. Wenn das Kind keine sozialen Normen internalisiert hat, die solchen Verhaltensweisen widersprechen, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es sich auch in der Realität aggressiv verhält.

Das TOTE-Konzept von Miller, Galanter & Pribram

Siehe dazu:

Kybernetik - die Wurzeln

Miller, Galanter & Pribram (1960) wandten sich mit ihrem Konzept sowohl von der damals üblichen S-R-Psychologie als auch von den ersten Ansätzen der kognitiven Psychologie ab. "Ein menschliches Wesen - und vermutlich auch ein Tier - baut eine innere Vergegenwärtigung, ein Schema, ein Scheinbild, einen kognitiven Plan, ein Vorstellungsbild auf" (Miller, Galanter & Pribram 1960, S. 17).

Verhalten wird im Konzept von Miller, Galanter & Pribram (1960) als hierarchisch organisiert verstanden. Dabei ergibt sich die hierarchische Ordnung aus der Zielorientierung von Handlungen. Jedes Verhalten läßt sich danach in elementare Handlungsschritte untergliedern, die jeweils für sich gesehen abgeschlossene Handlungssequnezen bilden.

Pläne sind Einheiten der Handlungssteuerung. und wurden von Miller, Galanter & Pribram (1960) im Rahmen ihres TOTE-Konzeptes vorgeschlagen. TOTE steht für test, operate, test, exit und entspricht der schematischen Darstellung eines kybernetisch verstandenen Handlungsablaufs. Der Ist-Wert des Organismuszustandes, d.h. z.B. die gegenwärtige Information, wird mit dem Sollwert verglichen (test), aus dem Ergebnis wird eine instrumentelle Handlung gefolgert (operate), deren wahrscheinlicher Erfolg wiederum mit dem Sollwert verglichen wird (test) und die bei genügender Übereinstimmung ausgeführt wird (exit).

[http://www.wu-wien.ac.at/inst/ivm/strunk2.pdf ]

- Heben des Hammers und

- Zuschlagen mit dem Hammer. Befindet sich der Hammer unten, wird er gehoben, sobald er oben ist, wird zugeschlagen und das so fort, bis der

- Übergeordnete Plan, Prüfung des Nagels, befindet, dass der Nagel vollständig eingeschlagen ist.

Das Vorgehen läßt sich als eine serielle Folge von Handlungen und Prüfungen beschreiben. Jedoch reicht die Annahme von Plänen in Form hierarchisch angeordneter Instruktionen nicht aus, um Verhalten erklären zu können. Die Instruktionen selber enthalten relativ viel Wissen, in Form von kognitiven Landkarten, die einen möglichen Weg von einem Problem zu einer Lösung aufweisen. Eine andere Art von Wissen muß angenommen werden, um aus einer großen Anzahl von Plänen nur die für eine Aufgabe relevanten zur Ausführung zu bringen. Wieder anderes Wissen wird benötigt, um die Effektivität ausgeführter Handlungen zu überprüfen u.s.w. Miller, Galanter & Pribram (1960) bezeichnen diese Formen von Wissen als Bild (Image). "Das Bild (Image) besteht aus dem angehäuften, organisierten Wissen, das der Organismus über sich selbst und seine Umwelt gesammelt hat. Das Bild besteht natürlich aus viel mehr als aus Vorstellungen. Wenn wir den Begriff gebrauchen, denken wir im wesentlichen an die gleiche Art persönlicher Vergegenwärtigung, welche andere kognitive Theoretiker postuliert haben" (Miller, Galanter & Pribram, 1960, S. 27).

Jede Handlung wird also hierarchisch eingeordnet in andere Handlungen gesehen. Jede Handlung dient dabei einem bestimmten Ziel. Handlungen sind damit zielorientiert. Die Handlungskomponente nennen Miller, Galanter & Pribram (1960) Plan. Das Wort Plan bezeichnet in ihrem Konzept eine Hierarchie von Instruktionen. Dabei gehen sie von der Auffassung aus, dass ein Plan für einen Organismus "im wesentlichen dasselbe ist, wie ein Programm für einen Computer, vor allem, wenn dieses eine hierarchische Struktur hat" (Miller, Galanter & Pribram 1960, S. 24).

Die Gestaltpsychologie

Die Gestaltpsychologie basiert auf dem Leitsatz, dass "das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist". Diese Aussage wurde zum Markenzeichen der Gestaltpsychologie, deren Schlüsselbegriffe im Hinblick auf Lernen Einsicht, Wahrnehmung und Problemlösung waren.

Die Gestaltpsychologie basiert auf dem Leitsatz, dass "das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist". Diese Aussage wurde zum Markenzeichen der Gestaltpsychologie, deren Schlüsselbegriffe im Hinblick auf Lernen Einsicht, Wahrnehmung und Problemlösung waren.

|

|

Als Begründer der Gestaltpsychologie gelten neben Köhler Koffka und Wertheimer. Sie alle kamen zu dem Schluß, dass das menschliche Problemlösen durch Einsicht bestimmt ist. Das heißt, ein Mensch löst ein Problem, dadurch, dass er plötzlich die Beziehung zwischen den Elementen einer Problemsituation wahrnimmt. Wertheimer wies darauf hin, dass die Umstrukturierung einer Aufgabe, wesentlich zu ihrer Lösung beitragen kann.

Da jede Problemlösung auf Einsicht und diese wiederum auf Wahrnehmung beruht, bilden die Gesetze der Wahrnehmung eine wichtige Grundlage der Theorie. Die Wahrnehmungstheorie der Gestaltpsychologie basiert auf dem Gesetz der "guten Gestalt", dass alles, was wahrgenommen wird, die bestmögliche Gestalt annimmt. Vier wichtige Prinzipien der Wahrnehmung sind:

- Prinzip der Geschlossenheit

- Prinzip der Kontinuität

- Prinzip der Ähnlichkeit

- Prinzip der Nähe

[http://www.motorradphilosophen.de/

supplement/lernen/lernnh.htm]

- Das Angleichen (leveling)

Das Angleichen bezeichnet das Streben nach Symmetrie und kann nach Annahme der Gestaltpsychologen auch auf weniger wahrnehmungsbezogene kognitive Inhalte angewendet werden. - Das Verschärfen (sharpening)

Der Mensch scheint dazu zu neigen, die klarsten Charakteristika, die ein Objekt bestimmen, bei der Reproduktion überzubetonen. Überspitzt machen sich diese Tendenz Karikaturisten zunutze, wenn sie Personen anhand der übergrossen Darstellung einzelner Merkmale, zum Beispiel der Nase, darstellen. - Die Normalisierung (normalizing)

Ein wahrgenommenes Objekt wird aufgrund von bereits vorhandenen Gedächtnisspuren modifiziert und nimmt so eher die Gestalt dessen an, was es zu sein scheint.

Vergleich der drei einflussreichsten Theoriesysteme zur Erklärung von Lernprozessen ...

... und die damit verbunden Lehrerrollen:

[Quelle: http://www.e-lisa.at/magazine/oezb/pdf/3a_02_03.pdf]

Quellen

http://www.uni-bielefeld.de/idm/personen/shorsman/lerntheorie.html (01-01-22)

http://www.labusch.de/studienarbeit/node11.html (01-07-02)

http://www.wu-wien.ac.at/inst/ivm/strunk2.pdf

Edelmann, W. (1995). Lernpsychologie. Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.

Gardner, Howard (1993). Der ungeschulte Kopf. Wie Kinder denken. Stuttgart: Klett-Cotta.

Bruner, Jerome. S. (1981). Der Akt der Entdeckung. In Neber, H., Entdeckendes Lernen. Beltz.

Strube, Gerhard (Hrsg.) (1996). Wörterbuch der Kognitionswissenschaft. Stuttgart: Klett-Cotta.

Siehe auch:

![]() Die konstruktivistischen Lerntheorien

Die konstruktivistischen Lerntheorien

inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::