Werner Stangl

Anlage und Umwelt in der kindlichen Entwicklung

Versuch über die Veränderung der psychologischen Perspektive

Einleitung

Bei der Beantwortung der Frage, worauf ein bestimmtes Verhalten oder Merkmal eines Kindes zurückgeführt werden kann, wird häufig die Erklärung „Das hat es von seinen Eltern“ bemüht, wobei damit zweierlei gemeint sein kann:

- das Merkmal wurde von den Eltern „geerbt“, ist also angeboren und in jenen Genen festgelegt, die das Kind bei der Verschmelzung von Ei und Samenzelle mitbekommen hat, wobei mit dieser Vorstellung mehr oder minder auch spätere Unveränderlichkeit und Unbeeinflussbarkeit durch äußere Einflüsse betont wird, oder

- das Kind hat dieses Verhalten von bzw. bei seinen Eltern gelernt, wobei implizit die Annahme zu Grunde liegt, dass zwar auch die Eltern in bestimmter Weise dafür verantwortlich sind, dass jedoch durch geeignete Einflüsse (Kindergarten, Schule, andere Personen, die physische und soziale Umwelt usw.) zumindest potenziell eine Veränderung möglich wäre, nicht zuletzt durch das Verhalten des Kindes selber.

Diese zwei Positionen haben lange Zeit auch die wissenschaftliche Diskussion und Forschung beschäftigt, gelten heute aber in dieser Form als überholt, wenngleich eine Auseinandersetzung mit diesen Erklärungsmustern eine notwendige Voraussetzung dafür bietet, neue Sichtweisen auf diese auch mit anderen Begriffspaaren gekennzeichnete Dichotomie von „Anlage - Umwelt“, „Reifung - Sozialisation“, „Begabung - Begaben“, „genetisch vorprogrammiert - erlernt bzw. erworben“, „endogen - exogen“ oder „nature - nurture“ zu gewinnen.

In diesem Text wird diesem Problemkreis im Wesentlichen aus psychologischer Perspektive nachgegangen, wobei zahlreiche Bezüge zu verwandten Disziplinen bestehen, was für die Entwicklungspsychologie - in welcher dieses Thema in der Regel abgehandelt wird - typisch ist.

Grundsätzliches

Menschen teilen ein Leben lang einen wesentlichen Anteil der Gene mit

ihren Eltern, so dass Gene die Entwicklung der Persönlichkeit in

bedeutsamer Weise beeinflussen, wobei es sich dabei eher um breite

Verhaltenstendenzen handelt, die weitergegeben werden. Jedoch erklären

Gene nur etwa vierzig bis fünfzig Prozent des Verhaltens, denn auch die

Umwelt spielt bei der Entwicklung eine wichtige Rolle. Zum einen gibt es

die geteilte Umwelt, die man

etwa mit den Geschwistern gemeinsam hat, mit denen man in seiner Familie

aufwächst, dazu zählen aber auch die Werte und der Erziehungsstil der

Eltern oder die sozioökonomischen Faktoren wie Bildung und Geld. Dann

gibt es die nicht-geteilte Umwelt,

also Freunde, die man alleine hat, eine Lehrerin, die bestimmte

Sichtweisen eröffnet hat, vielleicht ein Unfall, den man hatte und der

ängstlich gemacht hat. Es gibt darüber hinaus auch das unterschiedliche

Verhalten von Eltern, wenn etwa ein Kind bevorzugt wird oder eines

weniger gefördert wird. Die Forschung zeigt, dass vor allem dieser

zweite Umwelteinfluss wichtig ist für die Entwicklung der Persönlichkeit, aber auch die Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens macht.

Menschen werden dann in bestimmten Phasen ihrer Entwicklung den Eltern

unähnlicher, etwa in Phasen der Abgrenzung oder der Rebellion wie in der

Pubertät. Dann versuchen manche mehr oder weniger aktiv gegen die

Ähnlichkeiten mit Mutter und Vater anzukämpfen, sich abzugrenzen von

dem, was besonders nah ist. Später im Leben aber kommen mit zunehmendem

Alter Phasen, in denen man Ähnlichkeiten zu den Eltern wieder zuässt, d.

h., wenn der elterliche Einfluss und deren Anforderungen schwächer

werden und die eigene Persönlichkeit mehr Raum bekommt. Vor allem wenn

man selber Kinder bekommt, treten Ähnlichkeiten zu den Eltern wieder

stärker hervor, indem man ähnliche Rollen wie diese einnimmt. Wer

einmal die starke Erfahrung gemacht hat, dass er vom genetischen Vorbild

erfolgreich abgewichen ist, traut sich häufig auch in anderen Bereichen

zu, einen Schlussstrich zu ziehen und neue Verhaltensmuster zu

entwickeln, diese dann zu erproben und dann zu verfestigen, sodass man

später von einem internalisierten Verhalten sprechen kann. Gestörte

Sozialisationsprozesse kann man aber in der Regel erst dann ändern, wenn

man die Einsicht gewonnen hat, dass man der prägenden Erfahrung

entgehen kann.

Kurzer historischer Abriß

Der „Erbe-versus-Umwelt-Streit“ begann mit der im Jahr 1876 in London erscheinenden Studie “Die Geschichte der Zwillinge als Prüfstein der Kräfte von Anlage und Umwelt” von Sir Francis Galton, einem Vetter Charles Darwins. Galton interessierte sich dafür, wie menschliche Eigenschaften weitergegeben werden, und schloss aus seinen Beobachtungen und Forschungen, dass die Anlage der Umwelt überlegen ist. Damit reicht diese Kontroverse bis in die Anfänge einer wissenschaftlichen Psychologie zurück. Dieser Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein verbreiteten Ansicht von der Übermacht der Erbanlagen widersprachen die Behavioristen, Anhänger einer im Jahr 1912 unter anderen von John Watson begründeten Richtung der Psychologie. Der Behaviorismus ging davon aus, dass allein die Umwelt das Verhalten von Tier und Mensch bestimme: Menschliches Verhalten sei überwiegend wenn nicht ausschließlich erlernt und genetische Faktoren spielen bei der Ausformung von Begabungen, Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften nur eine untergeordnete Rolle. Watson stellte sogar die kühne Behauptung auf, er könne aus jedem gesunden Kind einen Mathematiker, ein Finanzgenie oder einen Künstler jeder Richtung formen. Diese Grundgedanken haben lange Zeit und nachhaltig auch die Entwicklung des amerikanischen Erziehungs- und Schulsystems geprägt. Sie beeinflussten aber auch das allgemeine Denken und Handeln der Menschen, da bei jedem richtigen oder falschen Verhalten davon ausgegangen wurde, dass der Mensch selber oder andere dafür verantwortlich zu machen wären.

Seither gab es in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung immer Phasen, in denen in einer Art Pendelbewegung entweder die eine oder die andere Richtung den Diskurs und die Forschung bestimmten. Speziell durch die Untersuchung eineiiger Zwillinge, die nach der Geburt räumlich getrennt aufgewachsen sind, sollten die Prozentanteile von Vererbung und Umwelteinflüssen exakt festgestellt werden. Erreicht z.B. einer der Zwillinge ein höheres intellektuelles Leistungsniveau, wird dieser Unterschied im Wesentlichen auf den Umwelteinfluss zurückgeführt. Die Auseinandersetzung in der Psychologie, aber auch in anderen sozialwissenschaftlichen Fächern, nahm oft den Charakter von Glaubenskriegen an.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts zweifelten aber die meisten Wissenschaftler die Methode des Zwillingsvergleichs und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen an, hielten die Vererbungs-Umwelt-Debatte für überholt und auch forschungsmäßig größtenteils uninteressant. Dass Gene an der Intelligenz und anderen Befähigungen des Menschen beteiligt sind, stehe ohnehin außer Frage, wie ebenso sicher sei, dass selbst allerbeste Anlagen ohne positive Umwelteinflüsse verkümmern, und all das noch dazu in Prozentzahlen ausdrücken zu wollen, sei wenig hilfreich. Der Streit, zu wie viel Prozent dieses oder jenes Verhalten angeboren oder erworben sei, sei genauso unsinnig wie die Frage, ob für die Oberfläche eines Rechtecks die Länge oder die Breite mehr zähle.

Allerdings schien gleichzeitig auf Grund neuerer Zwillings-Vergleichsstudien wieder die genetische Karte zu stechen, wobei immer deutlicher wurde, dass es weniger wissenschaftliche als gesellschaftspolitische Interessen waren, welche die Fragestellung und somit auch die Forschungsergebnisse bestimmten. US-Wissenschaftler haben jüngst Intelligenztests mit Genanalysen und dreidimensionalen Bildern der Hirnstruktur kombiniert, und ziehen aus ihren Forschungsergebnissen den Schluss, dass zumindest einige Teile des Gehirns in ihrer Beschaffenheit und in ihrer Funktion ausschließlich von den Genen abhängen. Diese Gehirnregionen könnten demnach nicht nur für wesentliche Bereiche der Intelligenz verantwortlich sein, sondern auch für alle Krankheiten wie Schizophrenie oder Demenz, die mit dem Cortex zu tun haben. Auch die auftauchenden Möglichkeiten des Eingriffs in das Genom des Menschen brachte für die Anlage-Umwelt-Debatte neuen Rückenwind und eröffnete scheinbar neue Perspektiven, denn wie aus der Evolution der menschlichen Lernfähigkeit ablesbar ist, kann es keinen Zweifel geben, dass eine Verbesserung evolutiv ausschließlich über die Verbesserung der genetischen Dispositionen gelaufen ist, und nicht über die Verbesserung der Lernumwelt. Während der Ontogenese, also während der Entwicklung eines bestimmten Individuums, gelerntes Verhalten stirbt mit diesem und wird nicht an seine Nachkommen weitergegeben. Jede genetische Disposition ist ausschließlich evolutiv - d.h. im Wesentlichen durch zufällige Mutationen - in Wechselwirkung mit einer bestimmten Umwelt entstanden, und ist auch nur funktionsfähig in Bezug auf das jeweilige Umweltkomplement, also den konkreten Lebensraum des Lebewesens. Dies bedeutet aber auch, dass sich in der Ontogenese keine genetische Disposition „umweltunabhängig“ entwickeln kann, vielmehr sind genetische Dispositionen auf relativ gleich bleibende Umweltbedingungen angewiesen. Die emotionalen Fähigkeiten eines Kindes etwa können sich nur dann angemessen entwickeln, wenn eine konstante Bedürfnisbefriedigung durch die spezifische Umwelt (z.B. Familie, wichtige Bezugspersonen) gesichert ist. Auch die weiter unten behandelte und den Menschen auszeichnende Lernfähigkeit ist letztlich durch die Evolution und in Auseinandersetzung mit häufig wechselnden Umweltbedingungen entstanden, da sich diese bisher als Überlebensvorteil der Art herausgestellt hat.

Welche Merkmale sind angeboren?

Zahlreiche individuelle Merkmale wie konstitutionelle Faktoren realisieren sich zwangsweise durch die genetische Ausstattung (Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße, Temperament, Aktivität, Vitalität), andere biopsychische Faktoren sind im Wesentlichen in Form von Dispositionen vorgegeben, d.h., als Potenziale angelegt, sodass ihre Realisierung von den Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten bzw. den im Verlauf der individuellen Entwicklung von der Umgebung erhaltenen Stimulationen abhängig ist. Nach neuesten Forschungen ist neurologisch belegbar, dass nicht nur die Funktionsfähigkeit der Nervenzellen und die Zahl der Verknüpfungen zwischen den Zellen, sondern auch ihre organologische Ausreifung in großem Umfang von spezifischen Umweltreizen abhängt (Sehfähigkeit, Sprachfähigkeit usw.).

Unter angeborenen Verhaltensweisen findet man in der Hauptsache Reflexe, Automatismen und Instinkthandlungen. Reflexe sind einfache Reaktionen auf einen inneren oder äußeren Reiz, die immer auf die gleiche Art und Weise ablaufen. Zu den Reflexen gehören so lebensnotwendige Phänomene wie das Atmen, der Schluckreflex, der Husten- und Niesreflex sowie der Saugreflex. Reflexe sind vom Willen her nur begrenzt steuerbar und haben meist eine vitale Schutzfunktion. Der Lidreflex etwa, der von schnell aufs Auge zukommenden Gegenständen ausgelöst wird, bewahrt das Auge vor Verletzungen. Auch Automatismen, wie die Auslösung des Saugreflexes durch Berührung von Lippen und Wangen des Säuglings oder wie die Koordination der Beinbewegungen beim Laufen, sind angeboren. Sie müssen zwar erst ausreifen (s.u.), brauchen aber nicht über einen längeren Zeitraum etwa durch Übung erlernt werden. Instinkthandlungen sind gleichfalls genetisch festgelegt, sind aber im Vergleich zu Reflexen relativ komplexe Verhaltensweisen, die sich aus mehreren Teilhandlungen zusammensetzen. Sie werden meist durch einen spezifischen Reiz determinierend ausgelöst und sind auch dadurch gekennzeichnet, dass das Verhalten augenblicklich verfügbar ist, wenn es zur Erhaltung des Lebens gebraucht wird, sei es des eigenen - z.B. ist das Saugen beim Kleinkind sogar schon vor der Geburt nachweisbar - oder des Lebens der Nachkommenschaft - Eltern begeben sich im Notfall sogar in lebensbedrohliche Gefahrensituationen, um den eigenen Nachwuchs zu schützen.

Es gibt auch viele sozial wichtige Gesten und Gebärden, die nicht gelernt werden müssen und nachweislich allen Menschen gemeinsam sind. Solche Verhaltensweisen bezeichnet man als Erbkonstellationen. So ist die Bevorzugung von Nischen, an denen wir mit dem Rücken zur Wand sitzen können, die Bevorzugung von Höhlen beim Kinderspiel aber auch die Angst im Dunkeln im Wesentlichen angeboren. Auch die Tendenz des Menschen, in jeder Gruppe, die längere Zeit beisammenbleibt, eine oft hierarchische Ordnung zu bilden, ist vermutlich eine Erbkonstellation. Der wissenschaftliche Nachweis solcher komplexen sozialen Mechanismen ist aber schwierig und wird daher immer kontroversiell diskutiert.

Allerdings gibt es beim Menschen im Vergleich zu anderen Lebewesen wesentlich weniger Merkmale, die eindeutig in genetischen Programmen ihre Grundlage haben, d.h., der menschliche Säugling ist im Vergleich zu anderen Lebewesen mit relativ wenigen angeborenen Verhaltensweisen ausgestattet. Nicht zuletzt ist es gerade diese „mangelnde“ Vorprogrammierung, die in wesentlichen Punkten das typisch Menschliche ausmacht, wobei die lange Phase des Heranwachsens, also des Kindseins, jener Lebensabschnitt ist, in welchem die „Frühgeburt“ Mensch sich zum erwachsenen Menschen entwickeln kann. Vereinfacht gesprochen: die lange Zeit der Kindheit und auch Jugend charakterisiert den Menschen als Lernwesen mit den größten Chancen, sich über vorprogrammierte Verhaltensmuster hinaus zu entwickeln.

Vererbt sind aus psychologischer Perspektive neben den strukturell-genetischen Merkmalen, die bewirken, dass sich überhaupt ein Mensch und nichts anderes entwickelt, auch die Dispositionen zum Erlernen der Sprache, zur Gewissensbildung und zur Bindungsfähigkeit, der Vitalität und der Sensibilität. Vererbt ist wahrscheinlich auch die individuelle Obergrenze der Entfaltbarkeit von Intelligenz und Spezialbegabungen, wobei hier auf Grund der Entwicklungsdynamik niemals punktuelle und für alle Zeit geltende Grenzen gezogen werden können. Wie leicht nachvollziehbar ist, hat gerade der letzte Aspekt die Anlage-Umwelt-Diskussion am häufigsten entzündet, wobei hier darauf bewusst nicht im Detail eingegangen werden soll, da trotz oder wegen der zahlreichen und einander widersprechenden Forschungsergebnisse keine Antwort möglich ist, die nicht ungerechtfertigte Vorurteile stützen könnte - man könnte meinen, dass der menschliche Wunsch nach einer Beantwortung dieser Frage genetisch determiniert ist und wohl nur durch die Evolution selber entschieden werden kann.

Welche Merkmale sind gelernt?

Als gelernt definiert man in der wissenschaftlichen Psychologie jene Verhaltensweisen, die im Laufe des Lebens durch Erfahrung und Übung erworben wurden, wobei diese Änderungen im Zentralnervensystem dauerhaft für einen längeren Zeitraum gespeichert werden. Explizit ausgeschlossen sind in dieser Definitionen menschliche Verhaltensänderungen, die durch Reifung, Ermüdung, Drogeneinfluss oder Ähnliches entstanden sind.

Wie oben angeführt, ist die Zahl der Nervenzellen bei der Geburt festgelegt und die Struktur der Gehirnrinde entwickelt sich während der Kindheit und Jugend durch die Zunahme von Nervenfaserverbindungen und anderen Reizzuleitungsmedien zwischen den Nervenzellen, sowie durch biochemische Prozesse in und zwischen ihnen. Endogene und exogene Reizangebote können verschiedene Arten der Reizleitungen zwischen den Neuronen vermehren, und auf diese Art die Feinstruktur der Gehirnrinde in einer Weise verändern, die darauf aufbauend höhere geistige Leistungen ermöglicht. Zudem finden sich schon im Verhalten des Neugeborenen spontane Aktivitäten, die als biologische Grundlagen des Lernens angesprochen werden können, etwa wenn es zu einer Hinwendung zu Tönen oder Lichtquellen kommt. Diese Mechanismen dienen u.a. dazu, der Großhirnrinde die für ihre Funktionsfähigkeit nötigen Impulse zuzuführen. Es sind dies das Neugierverhalten und die Funktionsübung.

Im Neugierverhalten kann man zwei Stufen unterscheiden, den Orientierungsreflex und das Explorieren. Der Orientierungsreflex ist eine mehr oder minder automatisch erfolgende Reaktion auf neue Reize. Unter Explorieren versteht man aktives Erkunden der Umwelt, das erst möglich wird, wenn das Kind mit etwa 4 - 5 Monaten Greifen gelernt hat. Im ersten Lebensjahr fließen Explorieren und Funktionsübung zusammen. Erst im zweiten Lebensjahr, wenn alle Grundformen der Bewegung erworben und geübt sind, verschiebt sich der Akzent von der Bewegung zur Beachtung des Objektes. Das Kind richtet nun seine Neugierde aktiv und reflektiert auf die Gegenstände seiner Umwelt, versucht zu begreifen, hantiert mit ihnen. Von Funktionsübung spricht man, wenn grundlegende Bewegungsformen geübt werden müssen, bevor sie in größeren Zusammenhängen sinnvoll und zielstrebig eingesetzt werden können. Sie verhelfen jeder neuen, als Folge der neurophysiologischen Reifung auftretenden Funktion durch Übung und die dadurch erlernte Bewegungspräzision zur vollen Entfaltung (Gitterbett - Aufziehen - Aufstehen - Hinsetzen). In diese Verhaltensabläufe wird immer mehr auch die soziale Umwelt miteinbezogen, wobei hier Eltern und auch zufällig anwesende Personen miteinbezogen werden. Wer kennt nicht die scheinbare „Lust“ von Kleinkindern, durch permanentes Wiederholen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, etwa indem sie Gegenstände auf den Boden werfen und mit steigender Begeisterung beobachten, wie sie wieder in ihre Hände gelangen.

Für den Menschen ist Lernen von herausragender Bedeutung, da er sich so viel besser an die Umwelt anpassen kann, als wenn er nur nach angeborenen Mustern handeln würde. Es gibt unterschiedlichste Formen des Lernens:

- Habituation oder Gewöhnung: Lernen, einen Reiz zu ignorieren, der keine nützliche Information enthält, z.B. das Ticken einer Uhr. Sinn ist die Vermeidung von Reizüberflutung.

- Klassische Konditionierung: Lernen, dass einem Reiz ein anderer folgen wird, z.B. dem Fallen der Rassel folgt der Aufprall auf dem Boden. Zweck der Konditionierung ist es, frühzeitig Vorbereitungen für den zweiten Reiz treffen zu können.

- Operante Konditionierung: Lernen, dass einer Aktion eine Konsequenz folgt, z.B. dem Aufdrehen des Wasserhahns folgt das Fließen des Wassers, mit dem man seinen Durst löschen kann. Dieses Lernen ist die Basis gezielter, nichtinstinktiver Handlungen.

- Komplexes und konstruktives Lernen: Lernen, das über das Bilden von Assoziationen hinausgeht, z.B. die Anwendung einer Strategie zur Problemlösung oder die Ausbildung der geistigen Landkarte einer Umgebung.

- Lernen durch Nachahmung oder Imitation ist eine ganz wichtige Lernform für alle Lebewesen und beginnt schon ganz früh. So wird Sprache im Wesentlichen durch diese Art des Lernens erworben, ist also zur Gänze sozial vermittelt.

- Latentes Lernen, d.h. ein Lernen, bei dem das erlernte Verhalten nicht geübt zu werden braucht und daher nicht sofort erkennbar ist. Es kann auch als Lernen auf Vorrat bezeichnet werden. So werden etwa durch Beobachtung Einstellungen oder Vorurteile von den Eltern übernommen, die häufig erst im Erwachsenenalter „zum Vorschein“ kommen. Aber auch die „heimlichen Erzieher, insbesondere die Medien, vermitteln über diese Art des Lernens nicht immer nur erwünschte Verhaltensweisen.

Eine Sonderform des Erwerbs von Verhaltensweisen ist die Prägung, d.h., bestimmte Verhaltensweisen werden in genetisch festgelegten „sensiblen Perioden“ (der Begriff stammt ursprünglich aus der Biologie), meist in frühester Kindheit äußerst schnell erlernt. Insofern ist Prägung eine Form des Lernens. In diesen Zeiträumen ist offensichtlich eine erhöhte Plastizität des menschlichen Gehirns gegeben, das unter dem Einfluss von Bedingungen steht, die nach Art, Intensität, Dauer, weiteren interagierenden und moderierenden personalen und kontextuellen Bedingungen spezifizierbar sind. Dieses Lernen - in den meisten Fällten unmittelbar nach der Geburt oder in den ersten Lebenstagen - wurde durch Konrad Lorenz bekannt, der diesen Vorgang bei Graugänsen nachwies, inzwischen aber bei vielen Arten bekannt ist. Diese in sensiblen Phasen erworbenen Verhaltensweisen können später durch Um- oder Verlernen kaum noch verändert werden. Prägung unterscheidet sich vom Lernen dadurch, dass es nicht begründbar ist und die erworbenen Verhaltensweisen sehr gefestigt sind.

Unter Reifung versteht man die gengesteuerte Entfaltung der biologischen Strukturen und Funktionen, wobei im wesentlichen Zentralnervensystem, der Muskel- und Skelettapparat aber auch hormonale Veränderungen davon betroffen sind. Reifung wird in der Entwicklungspsychologie meist negativ definiert: nämlich als jener Prozess, der anzunehmen ist, wenn Verhaltensweisen nicht auf Erfahrung, Übung, Erziehung oder Sozialisation zurückgeführt werden können. Da aus ethischen Gründen eine experimentelle Ausschaltung von Erfahrungsmöglichkeiten bei menschlichen Kindern nicht durchführbar ist, wurde neben Tierversuchen vieles aus der Beobachtung körperlich und geistig behinderter Kinder, Wolfskinder, die in frühen Lebensphasen über längere Zeit ohne menschliche Kontakte aufwuchsen, und anderen Fällen extremer Deprivation gewonnen. Außerdem liegen viele verwertbare Berichte über Extremvarianten kultureller Erziehungs- und Entwicklungsbedingungen vor, die hinsichtlich ihrer Auswirkungen beurteilt werden können.

Viele Formen der Reifung sind aber nicht eindeutig einem der Faktoren Vererbung oder Umwelt zuzuordnen, sodass schon daraus deutlich werden kann, dass eine Fixierung auf diese Dichotomie zu kurz greift. Die biologische Reifung, die zunächst die meisten Körperfunktionen betrifft, bildet die Grundlage vieler Verhaltensänderungen, etwa im Wahrnehmungs- oder motorischen Bereich. Hier treten auf Grund neurophysiologischer und neuromuskulärer Reifungsschritte neue Verhaltensformen auf, etwa das Greifen, Gehen, das danach durch funktionales Üben ausgeformt werden muss. Die Reifung schafft aber auch zu jeweils bestimmten Zeitpunkten optimale Lernbedingungen für bestimmte Angebote der Umwelt und bildet somit in der Ontogenese Schwerpunkte der Lernfähigkeit eines Kindes.

Praktischer Exkurs: Wie bei vielen anderen Entwicklungsschritten ist es schwer vorherzusagen, ab wann ein Baby gehen lernt, denn es gibt Frühstarter, die schon mit neun Monaten auf ihren Beinen stehen, während sich andere Babys Zeit lassen, bis sie eineinhalb Jahre alt sind. Meist versuchen Babys aus dem Krabbeln heraus mehr und mehr, sich an niedrigen Möbelstücken hochzuziehen und dann wird das Kind beginnen, sich an den Kanten der Möbel entlang zu bewegen. Erst wenn es sich sicher genug fühlt, lässt es die Stehhilfe los und versucht, frei im Raum zu stehen, wobei die meisten dabei selbstbewusst und furchtlos sind. Gehen ist eine komplexe Aufgabe, denn um sich aufrecht zu halten und auf zwei Beinen vorwärts zu bewegen, müssen zahlreiche physische Voraussetzungen dafür vorhanden sein, denn so müssen Knochen und Muskeln kräftig genug sein, um den Körper aufrecht zu halten und das Gewicht des Kindes zu unterstützen. Auch das Nervensystem muss weit genug entwickelt sein, um die richtigen Signale von Händen und Füßen über die Arme und Beine in das Gehirn zu senden, sodass Gehen ein Zusammenspiel von Kraft und Gleichgewichtssinn darstellt. Da Kinder von sich aus gehen lernen wollen, schließlich bewegen sich ja alle Menschen in ihrer Umgebung auf ihren zwei Beinen, sollte man Kinder eher nicht dazu animieren, denn ein Kind weiß selbst am besten, wann es dazu bereit ist, die ersten Schritte zu tun. Sinnvolle Unterstützung kann man seinem Kind dadurch geben, dass man es sehr viel krabbeln lässt, anstatt es zu viel sitzen zu lassen, denn dadurch wird es automatisch seine motorischen Fähigkeiten verbessern. Übrigens hilft auch das häufige Tragen dabei, denn ein Kind auf dem Arm übt damit den Gleichgewichtssinn, da es die Bewegungen des Tragenden ausbalancieren muss, sodass es ihm später leichter fällt, beim Gehen selber das Gleichgewicht zu halten.

Bekanntlich werden Säuglinge bereits mit einem umfangreichen potenziellenVerhaltensrepertoire geboren, dessen Erwerb nicht auf extern gesteuertes Lernen zurückgeführt werden kann. Das selbstständige Gehen tritt bei normaler Entwicklung etwa am Beginn des zweiten Lebensjahres auf, Zwei-Wort-Sätze nach etwa eineinhalb Jahren, erste logische Operationen des Denkens um das sechste Lebensjahr, wobei eine „normale“ Umwelt für ihre Entwicklung ausreicht. Diese Kompetenzen können auch durch umfangreiche Lernarrangements nur in geringem Ausmaß vorverlegt werden.

Gewisse sensomotorische Leistungen entstehen durch Reifung und bedürfen keiner oder nur wenig Erfahrung und Übung (z.B. sicheres Laufen oder Gehen erfordert zumindest kurze Übung), wobei sich Kinder stark voneinander unterscheiden. In späteren Altersstufen konnten meist solche reifungsbedingten Erscheinungen nicht mehr nachgewiesen werden. Eine reifungstheoretische Erklärung ist immer dann nahe liegend, wenn nicht unabweisbar, wenn die beobachteten Leistungen vier Bedingungen erfüllen:

- universales Auftreten: bei allen Kindern sind die gleichen Verhaltensleistungen zu beobachten,

- Auftreten in einem zeitlich eng begrenzten Lebensalter: von einem bestimmten Alter an ist ein steiler Anstieg der Häufigkeit des Vorkommens zu beobachten,

- Nachholbarkeit: nach Fortfall einer von außen gesetzten Behinderung,

- Nichtumkehrbarkeit: ein Fortschritt kann nicht mehr „verlernt“ werden.

Bei Hopi-Indianern z.B. werden die Kinder während des ersten Lebensjahres fest auf ein Wiegenbrett gebunden. Es zeigt sich aber kein Unterschied im Zeitpunkt des Laufenlernens zu Kindern anderer Stämme oder fortschrittlicher Mütter, die ihre Kinder nicht festbanden. Tatsächlich hat man kurzfristige Retardierungen der motorischen Entwicklung beobachtet, die aber sehr rasch behoben waren, wenn man Bewegungsfreiheit gewährte. In einem berühmten wie fragwürdiges Experiment wurde ein eineiiges Zwillingspaar (im Alter von 1 - 9 Monate) in einem körperlich und sozial äußerst reizarmen Lebensraum, ohne Zuwendung und mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit aufgezogen und dann auf die altersüblichen Verhaltensweisen hin beobachtet. Es zeigte sich auch in diesem fragwürdigen Versuch, dass diese Kinder sehr schnell die alterstypischen motorischen Leistungen wie Sitzen, Stehen und Gehen erreichten, also diese motorischen Funktionen ausschließlich auf Reifung beruhen.

Das Reifungsgeschehen bildet auch einen Schwerpunkte der allgemeinen Lernfähigkeit von Kindern. Viele Lernleistungen kommen vor einem bestimmten Zeitpunkt nicht zu Stande, wobei oft behauptet wird, dass das Kind noch „unreif“ sei und mit dem Erlernen überfordert wäre. Man nimmt an, dass es für viele Leistungen eine „kritische Periode“ gibt, in der entsprechende Lernangebote mit optimalem Erfolg angenommen werden können und das Lernen sozusagen „spielend“ erfolgt. Diese kritischen Perioden haben interindividuell zeitliche Spielräume, die für verschiedene Funktionen auch unterschiedlich groß sein können. Verzögerungen sind für Kinder meist nachholbar, besonders im motorischen Bereich gibt es dieses Phänomen der latenten Reifung (s.o.). Der Fortschritt ist meist umso schneller, je jünger die Kinder waren. Bei Kindern allerdings, die bis zum Alter von sechs bis acht Jahren in einem extrem anregungsarmen Milieu verbleiben, finden sich meist irreversible Rückstände, die auch später kaum noch aufgeholt werden können (Hospitalismus). Diese betreffen im Wesentlichen soziale Merkmale des Verhaltens.

Ebenfalls eine Zwischenstellung nimmt der häufig verwendete Begriff der Disposition ein, wobei man damit eine individuell unterschiedliche, relativ dauerhaft wirkende Bereitschaft bezeichnet, auf bestimmte Umweltbedingungen mit bestimmten Verhaltensweisen, Symptomen oder anderen Eigenarten zu reagieren. Eine Disposition kann angeboren oder erworben sein, sie kann aber auch auf ein Zusammenwirken von Anlage und Umwelt zurückgeführt werden. Darin zeigt sich, dass Faktoren, die das Reifen beeinflussen, größtenteils genetisch festgelegt sind, aber Faktoren, die das Lernen beeinflussen, größtenteils von Ereignissen in der Umwelt des Individuums bestimmt werden. Meist jedoch vollzieht sich hier ein kompliziertes und auch durch Grundlagenforschung kaum entwirrbares Wechselspiel.

Wesentliche Faktoren des Lernens von Kindern werden häufig unter dem Begriff der Sozialisation zusammengefasst, also dem Hineinwachsen in einen von der jeweiligen Umwelt vorgegebenen sozialen Raum. Dazu gehört das Erlernen einer Sprache und deren Regeln, der Sinn von Symbolen, die Regeln des sozialen Umgangs und des Verhaltens bei spezifischen Anlässen, die Wahrnehmung von sozialen Positionen mit ihren Rechten und Pflichten, die Instanzen und Institutionen mit ihren Funktionen, die Bräuche und die Moden. Die Grundlagen werden durch Anleitung und Anforderung, Information und Belehrung, durch Beobachtung und Nachahmung von Vorbildern, durch Strafen und Belohnungen gelegt. Die Familie, der Kindergarten, der Spielplatz, die Hausgemeinschaft, das Dorf, die Medien sind an diesem Prozess beteiligt. Dieses Lernen ist nie zu Ende, nicht zuletzt deshalb, weil sich die eigene soziale Rolle des Kindes ständig an seinen jeweiligen Entwicklungsstand anpassen muss.

Position der Anlage-Umwelt -Wechselwirkung

Die heute allgemein akzeptierte Position, dass der Mensch stets das Ergebnis einer Wechselwirkung von Anlage- und Umweltfaktoren darstellt, geht davon aus, dass die meisten Verhaltensweisen eine ererbte Basis haben, diese allerdings speziell beim Menschen in hohem Maße durch Lernprozesse modifizierbar bzw. auch veränderbar ist. Jede menschliche Leistung ist nach dieser Position das Produkt aus Anlage und Umwelt, d.h., die beiden Faktoren sind multiplikativ verknüpft und nicht summativ. Biologisch vorgegebene Grenzen, z.B. dass bei einer erblichen Veranlagung zu einer seelischen Krankheit die Möglichkeiten der Anpassung und Umgestaltung von Verhaltensprozessen beschränkt sind, seien zwar vorhanden, sollten aber stets unter der optimistischen Perspektive von zukünftigen Möglichkeiten betrachtet werden.

Vor allem bei der Betrachtung der Persönlichkeit des Menschen wird deutlich, dass sich diese aus einer Wechselbeziehung zwischen beiden Faktoren herausbildet. Diese Position war und ist insbesondere für die Bildungsarbeit relevant, da sie deutlich macht, dass ungünstige Umwelteinflüsse möglichst zurückgedrängt und günstige verstärkt werden sollten, soweit es das Umfeld jeweils zulässt (Begabung - Begaben). Der schon erwähnte Status des zu früh geborenen Lernwesens Mensch betonte daher die Lern- bzw. Erziehungsbedürftigkeit insbesondere des Kindes, wobei aus der Sicht von Eltern und Erziehern der Aspekt der Bildsamkeit zentral ist.

Bildsamkeit meint die generelle Fähigkeit des Menschen, auf Bildungsangebote reagieren und dadurch sowohl als Akteur als auch als Objekt die Ausprägung der genetisch vorgegebenen Anlagen beeinflussen zu können. Die Wissenskumulation in der Entwicklungsgeschichte des Menschen ist ein eindrucksvoller Beleg für das Potenzial menschlicher Bildsamkeit trotz unveränderter genetischer Ausstattung seit Jahrtausenden. Durch intensivere Erziehung und Unterweisung vermag der rezente Mensch heute Aufgaben zu lösen, die dem genetisch gleichartigen Menschen der Jüngeren Altsteinzeit nicht zugänglich waren. Begabung darf daher nicht als statisches, sondern muss als dynamisches Phänomen verstanden werden. Die wissenschaftliche Diskussion um die Bildsamkeit des Menschen ist sehr komplex, weil damit auch der äußerst fassettenreiche Bildungsbegriffs verknüpft ist, der aus der Erziehungswissenschaft in die Pädagogische Psychologie herüberwirkt, die immer an Antworten der Entwicklungspschologie interessiert und beteiligt war. Diese Diskussion ist zugleich außerordentlich belastet, weil die sich dahinter verbergende Frage nach dem Verhältnis von Anlage und Umwelt historisch immer von gesellschaftspolitischer Bedeutung war. Ideologische Einseitigkeiten in beiden Richtungen haben im letzten Jahrhundert verheerende gesellschaftliche Auswirkungen gehabt: die rassebiologische Erbtheorie im Nationalsozialismus und die Milieutheorie im Kommunismus, aber auch Formen der Frühförderung in den USA.

Die kontroversiell wie leidenschaftlich diskutierte Frage nach dem relativen Gewicht von Anlage- und Umwelteinflüssen oder über das Zusammenwirken von beiden ist nach heutigem Wissen nur spezifisch für einzelne Merkmale oder Entwicklungsdimensionen zu beantworten und das meist nur unter einer individualgeschichtlichen Perspektive. Man kann auch nicht von einem Merkmal, einer Fähigkeit, Motivation oder Störung auf andere derselben Person generalisieren. Es gibt Störungen und Erkrankungen, für die es nachweislich genetische Dispositionen gibt, die sich aber in einem sehr weiten Spektrum von Entwicklungsumgebungen auswirken, wobei manche Risiken einer genetischen Disposition durch günstige Entwicklungskontexte ausgeglichen werden können.

Sowohl den Vertretern der Position der Anlage als auch den Verfechtern der Umweltthese wie auch der Position der Wechselwirkung zwischen diesen beiden, ist aber die eingeschränkte Perspektive auf die Ursachen von kindlichen Verhaltensweisen gemeinsam, also die Fixierung auf die Frage nach dem „Warum“. Diese Perspektive greift, wie vielleicht schon in der bisherigen Erörterung klar geworden sein dürfte, allgemein und besonders auch in der Perspektive auf den Einzelfall viel zu kurz.

Die Perspektive der Entwicklung

Eine wesentlich breitere Perspektive auf äußerer Merkmale, innerer Strukturen und menschliche Verhaltensweisen ist nicht die kausale, also nach den Ursachen forschende, sondern eine, die sich mit deren Veränderungen beschäftigt, somit ihren Blick auf die bisherige, die aktuelle und die zukünftige Entwicklung richtet. In dieser tritt die Frage nach den Ursachen zurück gegenüber einer Perspektive, stets nach den Zielen und Möglichkeiten zu fragen, die einem Individuum - hier dem heranwachsenden Kind - offen stehen. Anne Anastasi warnte schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts davor, in der Debatte über Anlage- und Umwelteinflüsse die falschen Fragen zu stellen. Sie betont, dass es viele Wege des Zusammenwirkens von Anlagen und Umwelten gibt und dass es wesentlich sinnvoller sei, diese Wege zu erkunden als nach Einflußanteilen zu fragen.

Unter Entwicklung versteht man generell eine zeitlich geordnete Folge von körperlichen und seelischen Vorgängen, die untereinander zusammenhängen und bestimmten Orten des zeitlichen Kontinuums des Lebenslaufes zugeordnet sind. In dieser Definition sind sowohl genetisch bedingte Reifungsschritte wie Lernvorgänge einzuordnen. Biologisch-genetisch betrachtet bezieht sich der Entwicklungsbegriff zum einen auf die Ausbildung des Organismus vom Keim bis zum erwachsenen Individuum (Ontogenese) und zum anderen auf die Entfaltung der Spezies Mensch (Phylogenese). Psychologisch umfasst der Entwicklungsbegriff alle Bedingungen und inneren Vorgänge, die dem Erleben und Verhalten auf Grund kognitiver Prozesse eine wachsende Differenzierung und Komplexität verleihen. Die Psychologie richtet ihren Blick als Wissenschaft bekanntlich zunächst auf das einzelne Individuum (Individualgenese) und den von diesem erreichten momentanen Zustand (Aktualgenese). Für viele Entwicklungen psychischer Merkmale sind sowohl innere Antriebe wie äußere Anstöße notwendig, wobei diese in komplexen Wechselbeziehungen zueinander stehen können. Der jeweilige Entwicklungsstand eines Kindes ist daher nicht das Ergebnis eines permanentes Wachstum einzelner Funktionen, sondern nur ein mehr oder minder aktueller und zur Betrachtung notwendiger pragmatischer Schnitt durch die verschiedensten Entwicklungslinien.

Es sollte auch beachtet werden, dass Entwicklung wissenschaftlich immer neutral verstanden wird, denn eine solche kann auch rückläufig sein, d.h., sie umfasst ebenso Abbauprozesse wie Regression oder Degeneration. Im Laufe der Ontogenese erfährt die personale Entwicklung parallel neben einer Ausdifferenzierung und Erweiterung auch eine fortschreitende Einengung und Verfestigung. Daher besitzt zwar jedes Kind einen großen Entfaltungsspielraum, aber es kommt mit zunehmendem Alter auch zu einer Einschränkung und Erstarrung seiner Handlungsfähigkeit. So werden durch den sozialen Status des Elternhauses, durch kulturelle Anregungen, die in der Familie gesprochene Sprache (restringiertes, elaboriertes Sprachverhalten der Eltern) viele ursprünglich flexible und formbare Verhaltensmerkmale zu mehr oder minder starren Gewohnheiten, Vorurteilen und festen Meinungen. Ein typisches Beispiel dafür ist die weit verbreitete Meinung, Mädchen interessieren sich nicht für Technik und taugen auch nicht dafür, die meist in der frühen Kindheit grundgelegt und gefestigt wird. Das geschieht aber nicht nur bewusst und intentional durch Erziehung, sondern wird durch kulturelle Normen wie durch Traditionen latent und manchmal auch resistent gegenüber emanzipatorischen Tendenzen „irgendwie“ fortgeschrieben. Auch Werthaltungen, die mit positiven emotionalen Begleitgefühlen erlernt wurden, verfestigen sich im Kindesalter zusehends. So werden etwa durch familiale Essgewohnheiten Fettleibigkeit und andere Essstörungen meist schon in frühester Kindheit grundgelegt.

Der entwicklungspsychologischen Perspektive können auch theoretische Konzepte wie Reifestand („readiness for learning“) und „sensible Periode“ (s.o.) zugeordnet werden. Jede Mutter und jeder Vater kann die Beobachtung machen, dass mit wenig Aufwand dem Kind die Kontrolle über die Blasenentleerung oder selbstständiges Gehen beigebracht werden kann, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt begonnen wird. Versucht man das „Sauberkeitstraining“ zu früh, ist es äußerst mühsam, langwierig und oft zum Scheitern verurteilt, wenn es auch auf Grund von interindividuellen Unterschieden bei einem Kind wesentlich früher gelingen kann als bei einem anderen. Die Voraussetzungen für den Erwerb scheinen aber erst mit einem bestimmten Entwicklungs- oder Reifestand gegeben. Diese Perspektive der Reifung birgt allerdings die Gefahr, dass man - wie in vielen älteren Phasenlehren, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Entwicklungspsychologie dominierten, angenommen wurde - meint, dass solche Erwerbsvoraussetzungen nach einem genetisch vorgegebenen inneren Bauplan heranreifen und nicht auch durch Unterricht und Erziehung vermittelt werden können. Dies hatte nicht selten pädagogische Passivität zur Folge, denn man glaubte aus scheinbar gutem Grund, Kindern eine Überforderung ersparen zu müssen. Dadurch wurde vielfach übersehen, dass bei einem Kind mangelnde Reife auch durch fehlende Erfahrungen und Lernmöglichkeiten bedingt sein kann. Die schon erwähnten Phasenlehren schrieben der Umwelt oft nur die Aufgabe zu, die Entstehung der Kompetenzen und Motive zu unterstützen. Ihre allgemeinen Aussagen beruhten häufig auf „Mittelwerten“, die zugleich als Norm festgeschrieben wurden, und sind daher aus heutiger Sicht im Hinblick auf die großen interindividuellen Unterschiede zwischen Kindern einer Altersstufe nicht gerechtfertigt.

Allerdings werden auch heute altersgebundene Leistungen häufig als „natürlich“ interpretiert. Ist z.B. in einer Kultur die Meinung verbreitet, eine Leistung wie das Lesen sei nicht vor dem sechsten Lebensjahr möglich, so werden Anforderungen und Anregungen daraufhin abgestellt, und das geistig normale Kind in diesem Kulturkreis wird nicht früher und auch nicht später lesen lernen. Heute weiß man, dass bereits 3- und 4-jährige bei geeigneten Methoden durchaus in der Lage sind, lesen zu lernen. Im frühen 19. Jahrhundert gab es noch keine Festlegung der Schulreife auf das sechste oder siebente Lebensjahr, weshalb man Kinder schon viel früher in Lesen und Schreiben unterrichtete. Erst im Zuge der entwicklungspsychologischen „Erkenntnis“ eines „Alters der Schulreife“ wurden die Lernangebote so selegiert, dass Kinder tatsächlich erst mit sechs Jahren Lesen und Schreiben lernten, was auch gesetzlich durch die Festlegung der Schulpflicht befördert wurde. Heute werden in vielen Ländern im Rahmen der Vorschulerziehung neue Standards gesetzt, wobei das in manchen Ländern auch zu kuriosen Auswüchsen führt wie etwa in Japan, wo man versucht, die noch ungeborenen (!) Kinder durch Beschallen mit Ziffern und Zahlenfolgen zu „fördern“.

Bei Erklärungsversuchen von Störungen in der kindlichen Entwicklung findet sich immer wieder die Annahme einer besonderen Verletzlichkeit (Vulnerabilität) während der frühesten und frühen Kindheit und Beschreibungen der dauerhaften Nachwirkungen von Verletzungen und Deprivation in diesem Zeitraum. Die berühmten Untersuchungen von Spitz und Bowlby über die Gefährdung der Sozial- und Persönlichkeitsentwicklung durch Hospitalisierung und Trennung von der Mutter können hier stellvertretend für viele stehen und sind in ihrer zentralen Aussage wohl richtig, müssen aber im Hinblick auf individuelle Merkmale und Bedingungen in mancher Hinsicht relativiert werden. Unbestritten bleibt, dass sowohl die körperliche wie auch die psychische Entwicklung verlangsamt wird, wenn sich das Kind über einen längeren Zeitraum in sozialer Isolierung befindet. Auch bei grundlegenden Wahrnehmungs- und Interaktionsmustern nimmt man an, dass in der frühesten Kindheit nur mehr schwer korrigierbare Grundlagen gelegt werden: wer etwa als Kind gelernt hat, seinen Mitmenschen misstrauisch zu begegnen und das Risiko einer engen emotionalen Bindung besser zu vermeiden, wird auch seine späteren Beziehungen nach diesem Muster aufbauen. Vermutlich wird er mit dieser Haltung immer wieder abweisenden Reaktionen seiner Mitmenschen begegnen, sodass ein Teufelskreis in Gang gesetzt wird, durch den er eine Bestätigung seiner Grundhaltung erfährt.

Die Perspektive der aktiven Auseinandersetzung

Wie schon erwähnt, kann etwa die Anlage zum Übergewicht durch Nahrungsangebot und -gewohnheiten in einer Familie erst zu voller Entfaltung kommen oder aber auch kompensiert werden. Intellektuelle Hochbegabung kann in einem bestimmten Milieu, etwa einer restriktiven, anregungsarmen Umwelt, behindert werden oder unter günstigen Bedingungen, etwa durch ein frühes Erkennen und geeignete Maßnahmen, angemessen gefördert werden. Einige Auswirkungen von Anlagen werden erst durch die Bewertung, die die Umwelt vornimmt, produziert. So ist das Schönheitsideal einer Gesellschaft kulturell geprägt, die normativen Bewertungen entscheiden über Selbstwert und Lebenschancen. Nicht selten wurden und werden körperlichen Merkmalen Charakterzüge zugeordnet, was sich im Sinne von Etikettierungseffekten durch Gewährung oder Verweigerung auf die zukünftige Entwicklung auswirkt.

Während kindliches Verhalten und Verhaltensänderungen ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts vorwiegend unter der Lernperspektive gesehen wurden, wird heute bei der Herausbildung von Merkmalen, Kompetenzen und Einstellungen nicht bloß auf Sozialisationseinflüsse abgehoben, sondern es wird nach relevanten Person- und Entwicklungsvoraussetzungen des jeweiligen Kindes gesucht. In der neueren entwicklungspsychologischen Forschung wird daher stets von einer dynamischen Wechselwirkung zwischen Sozialisationseinflüssen und dem aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes ausgegangen. So wurde z.B. nachgewiesen, dass die unmittelbaren und langfristigen Wirkungen verschiedener Erziehungsstile sich in Abhängigkeit vom Alter des Kindes und dessen aktuellem Entwicklungsstand äußerst unterschiedlich auswirken. Aus der Forschung zur Sozialisation der Moral ist bekannt, dass mit zunehmendem Alter argumentative Begründungen von Verboten und Geboten immer wichtiger werden und eine nur über Strafe und Strafdrohungen angestrebte Kontrolle immer unwirksamer bzw. sogar kontraproduktiv wird. Identifikation und Nachahmung gibt es auf allen Altersstufen, aber während Autoritätspersonen in der frühen Kindheit generell noch als Vorbild dienen und Orientierung bieten können, wird mit wachsender Autonomie und gefestigtem Selbstbild das Kind bei seinen Identifikationen immer selektiver werden.

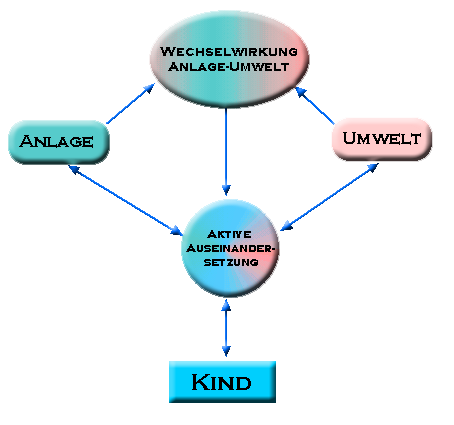

Abbildung: Theoretisches Modell der Perspektive einer aktiven Auseinandersetzung des Kindes mit Anlage- und Umweltfaktoren

Wie stark endogene und exogene Einflüsse wirksam werden, hängt auch und im Besonderen von der jeweils individuellen Konstellation ab, wobei die aktive Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben einer bestimmten Lebensphase und deren konkrete Bewältigung eine entscheidende Rolle spielen. Die Determinanten der personalen Entwicklung wirken dabei in einem integrierenden Prozess von biologischen, soziokulturellen und psychodynamischen Bedingungen zusammen. Das konkrete Verhalten ist daher nicht nur eine Funktion von Person und Umwelt, sondern auch der jeweils individuellen und aktiven Auseinandersetzung eines Kindes mit ihr. Heute dominiert daher in der Psychologie ganz allgemein die Perspektive auf die Selbstgestaltung eines aktiven Subjekts, wobei das auch im Trend der allgemeinen gesellschaftlichen Individualisierung und Vereinzelung liegen mag.

Bei der Betrachtung der kindlichen Entwicklung spielen in vielen Fällen auch Zufälle bzw. spezifische Konstellationen eine Rolle, was leicht an jeweils konkreten Lebensgeschichten erforscht werden kann. Der frühe Verlust eines Elternteils, die Position in der Geschwisterreihe, die zufälligen peers im Kindergarten stellen Anforderungen an ein Kind, die von diesem ganz unterschiedlich bewältigt werden können. Schon im frühen Kindesalter werden die zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelten personalen Merkmale wie Kompetenzen, Interessen, Wissen, Einstellungen usw. gemeinsam mit dem oft auch eingeschränkten und auch von der konkreten Umwelt vermittelten Bild, das das Kind von sich selbst hat (man spricht in diesem Zusammenhang in der neueren Entwicklungspsychologie meist von Selbstkonzept und Identitätsentwicklung), bei der Bewältigung von Aufgaben wirksam. Sie bestimmen im Zusammenspiel mit den Faktoren Anlage und Umwelt, wie die Entwicklung fortschreitet.

Ein Blick auf die früheste und frühe Kindheit sollte daher immer berücksichtigen, dass zwar die in der Kindheit erworbenen Kompetenzen und Identitätsformationen den zukünftigen Status des Jugendlichen und den des Erwachsenen vorbereiten, aber die Kindheits-Identität wird langfristig betrachtet noch in wesentlichen Teilen zu überarbeiten und neuen Erfordernissen anzupassen sein, wodurch eine in die Zukunft gerichtete Perspektive sinnvoller scheint als eine auf Ursachen fixierte. Die teilweise raschen Veränderungen in der Kindheit stellen sich als besondere Herausforderungen dar, und es ergibt sich insbesondere für Eltern und andere am Entwicklungsprozess von Kindern Beteiligte die Frage, welche Person am Ende dieses Prozesses herauskommt. Diese sollte unter dem optimistischen Aspekt von Chancen und Möglichkeiten beantwortet werden.

Literatur

Anmerkung: Die Langfassung des Textes basiert auf Teilen einer Vorlesung des Autors zum Thema „Psychologie der Entwicklung“ an der Johannes Kepler Universität Linz. Auf Grund des zusammenfassenden Charakters werden keine detaillierten Literaturangaben zu Primärquellen gemacht, sondern es wird auf einige Standardwerke verwiesen, in denen solche detailliert abgehandelt werden und dort nachzulesen sind.

Hofer, Manfred, Klein-Allermann, Elke, Noack, Peter (1992). Familienbeziehungen. Eltern und Kinder in der Entwicklung. Göttingen: Hogrefe.

Liedtke, Max (1991). Evolution und Erziehung. Ein Beitrag zur integrativen Pädagogischen Anthropologie. Göttingen: Vandenhoeck..

Nickel, Horst (1975). Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters. Bern: Huber Verlag.

Oerter, Rolf & Montada, Leo (1995). Entwicklungspsychologie. Weinheim: PsychologieVerlagsUnion.

Roth, H. (1966). Pädagogische Anthropologie. Bd. 1: Bildsamkeit und Bestimmung. Hannover: Schroedel.

Schenk-Danzinger, Lotte (1988). Entwicklung, Sozialisation, Erziehung. Wien: Österreichischer Bundesverlag.

Schenk-Danzinger, Lotte (1993). Entwicklungspsychologie. Wien: Österreichischer Bundesverlag.

Trautner, Hanns Martin (1991). Lehrbuch der Entwicklungspsychologie. Band 2: Theorien und Befunde. Göttingen: Hogrefe.

BUNTE.de vom 1. April 2020.

inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::